Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

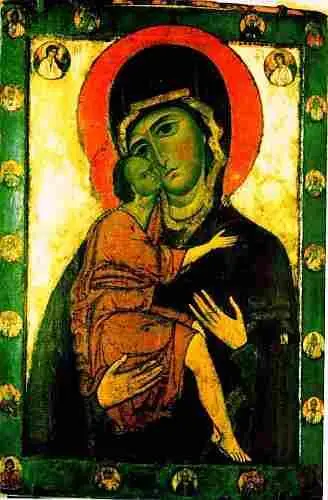

В XIII столетии в историю Руси входит новая трагическая реальность — нашествие монголо-татар. Сначала были разорены северо-восточные, а затем южные и юго-западные русские княжества. Люди гибли, их угоняли в неволю. Затем установилось иноземное иго, которое вызвало кризис в развитии культуры. Вторжение Батыевых орд насильственно оборвало культурный процесс во Владимиро-Суздальском княжестве. Однако молодая полнокровная культура Владимирской Руси не погибла во время нашествия. Она обладала слишком мощными творческими возможностями, слишком большим запасом оригинальных художественных идей, чтобы успеть исчерпать их внутри себя самой. Это относится и к владимирской иконописи. Положение княжества в центре северо-восточных русских земель и высокое политическое значение Владимира как столицы великого княжения спасли владимиро-суздальское искусство от провинциального прозябания и угасания. Настало время, когда Москва и другие среднерусские центры обратились к художественному наследию древнего Владимира как к источнику развития собственного искусства.

Иконопись периода «собирания русских земель» (XIV–XV века)

XIV век принёс Руси большие перемены. Борьба с монголо-татарским игом постепенно стала главным вопросом времени, овладевшим умами князей и бояр, проповедников и летописцев, деятелей Церкви, простых людей городов и деревень и, не в последнюю очередь, художников-иконописцев. В 1380 г. произошла историческая Куликовская битва. Национальный подъём, идея единства, сплотившие в этом сражении в несокрушимую рать представителей разных слоёв русского общества — от великого князя до обычного ремесленника, — оставили неизгладимый след в русской культуре, надолго определили главную линию духовного развития, повлияли на мышление иконописцев. В XV столетии неуклонно набирает силу объединительный процесс, приведший при великих князьях Иване III и Василии III к образованию могучего Московского государства. Представления о величии русской державы и её вселенской миссии нашли своё выражение в искусстве.

Считается, что Новгород Великий остался в стороне от тех событий, и которых решалась судьба Руси, что общерусский подъём задел его лишь косвенно. Вряд ли это так. Куликовская победа получила мощный отклик в столице боярской республики. В то же время Новгородская республика вступила в долгое и трудное политическое противостояние с Москвой. Поэтому новгородская культура в XV в. стала ориентироваться на искусство прошлого, идеализировать местную старину, противопоставляя её московским художественным веяниям.

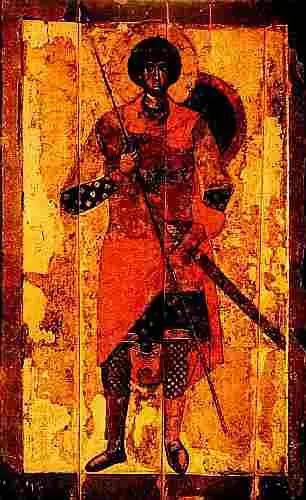

Яркий и эффектный стиль новгородской иконописи сложился в XIII–XIV вв. Его отличают простота и выразительность плоскостной композиции, чеканность и обобщённость силуэтов, чистая, звонкая, высветленная красочная палитра. У этой иконописи свои излюбленные темы и герои, свой лаконичный и точный изобразительный язык, особого рода духовность, в которой теплота чувства и непосредственность переживания сочетаются со своеобразным религиозным практицизмом, трезвым и в то же время несколько наивным взглядом на мир. Всеми этими качествами новгородская иконопись обязана живым сокам народного мироощущения, которые питали творчество местных мастеров.

В 1467 г. неизвестный иконописец по повелению «раба Божья» Антипа Кузьмина написал икону, которую принято называть «Молящиеся новгородцы». Её композиционное поле разделено на два яруса. В верхнем представлен деисусный чин из семи фигур, а в нижнем — «молящийся о грехах своих» боярский род: Григорий, Мария, Яков, Стефан, Евсей, Тимофей и Олфим «со чады». Предположительно, на иконе представлены уже умершие сородичи Антипа, которых художник, естественно, поместил в раю. Однако чинное моление патриархальной русской семьи, возглавляемой почтенными седобородыми мужами, легко представить и на обычной церковной службе в храме перед иконостасом.

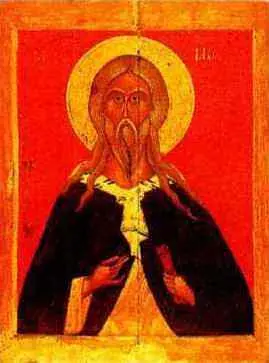

Своей зрелости новгородская иконопись достигла во второй половине XIV — начале XV в. Если в XIV в. преобладает достигшая совершенства фреска, то в XV столетии ситуация резко меняется. С этого времени особенно популярными становятся иконы. Новгородские иконописцы любили изображать «избранных святых» — по двое-трое, по четверо и больше во весь рост и по пояс. Написанные в фас, в одинаковых позах, различаясь лишь внешними атрибутами, они стоят плечо к плечу, сурово глядя в лицо молящемуся. В подобных иконах ярче всего проявилось своеобразие религиозности новгородцев, её теснейшая связь с жизненными потребностями города, забота заказчиков о хлебе насущном. Ведь изображались прежде всего наиболее «полезные» святые, «скоропомощники» в важных делах: Илья Громовержец — податель дождя; Никола — покровитель путешествующих и страждущих, патрон (заступник) плотников, защитник от пожаров; Георгий, Власий, Флор и Лавр, которые оберегали земледельцев и домашний скот, а также Параскева Пятница и Анастасия — покровительницы торговли.

Довольно оригинальным порождением местного художественного творчества является разработка темы чуда от иконы «Знамения», изображающей события новгородско-суздальской войны 1169 г. Одной из лучших дошедших до наших дней икон, на которой изображён сюжет «Битвы новгородцев с суздальдами», можно считать икону Новгородского музея (середина — вторая половина XV в.). Величествен на иконе образ Господина Великого Новгорода. Крепостная стена-башня, наверху которой сомкнутыми рядами стоят бойцы и укреплена чудотворная икона Богоматери, производит впечатление несокрушимой мощи. В дальнейшем первоначальный политический подтекст композиции (борьба Новгорода с Владимиро-Суздальским княжеством, а затем с Москвой) был забыт и на первый план выступили иные, чисто религиозные мотивы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: