Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Самым важным нововведением в общий замысел деисуса благовещенского типа (т. е. в рост) явилось изменение иконографии его центрального персонажа. На смену Христу, облачённому в вишнёвый хитон с золотым клавом и синий или зеленоватый гиматий, пришёл образ, который в литературе принято называть «Спасом в силах». Это изображение Христа как Вседержителя и Судьи на будущем всеобщем суде и Царя Небесного Иерусалима. Благодаря особенностям художественного решения образ «Спаса в силах» сразу приковывал к себе внимание зрителя. Во всю длину и ширину иконного поля художник писал наложенные друг на друга ромб и четырёхугольник интенсивного красного цвета (символы «славы» Спаса, «славы» Троицы), пересечённые тёмным сине-зелёным овалом с «небесными силами». На этом ярком фоне в «силе» и «славе» восседал Христос в блистающих золотым ассистом (золотая или охристая штриховка одежд, символизирующая свечение) одеждах на троне, который едва просматривался через красно-синюю или красно-зелёную завесу.

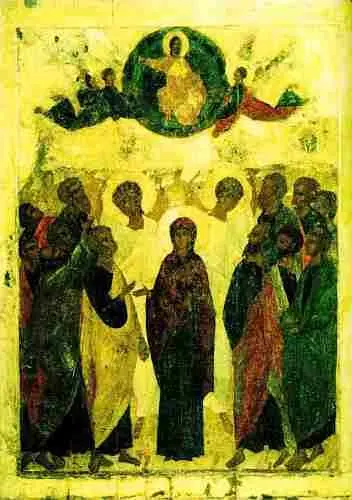

Деисус Благовещенского собора независимо от того, кто руководил его созданием, — важное явление в истории древнерусского искусства. Это первый дошедший до нашего времени деисус, в котором фигуры святых изображены не по пояс, а во весь рост. С него начинается реальная история так называемого русского высокого иконостаса.

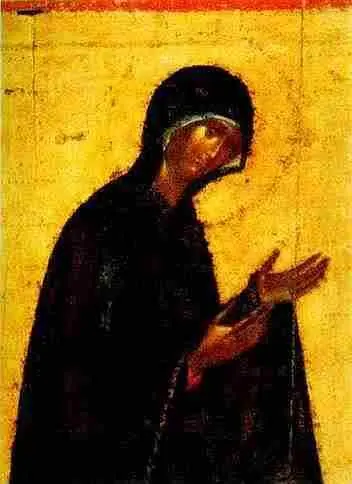

Деисусный чин иконостаса Благовещенского собора представляет собой блестящий образец живописного искусства. Особенно замечательна красочная гамма, которая достигается сочетанием глубоких, насыщенных, богатых оттенками цветов. Изощрённый и неистощимо изобретательный колорист, ведущий мастер деисуса дерзает даже на тональные сопоставления внутри одного цвета, окрашивая, например, тёмно-синим одежды Богоматери и более открытым высветленным тоном — Её чепец. Густые плотные краски художника изысканно сдержанны, чуть глуховаты даже в светлой части спектра. Потому так эффектны, например, неожиданные яркие удары красного на обрезе книги и сапожках Богоматери. Необыкновенно выразительна сама манера письма — широкая, свободная и безошибочно точная.

Первые семь икон праздничного ряда, а также икона Георгия в деисусе традиционно связывались с именем величайшего художника Древней Руси Андрея Рублёва. Однако неясная история этого иконного комплекса позволяет современным исследователям оспаривать участие Рублёва в его создании. По-видимому, категорически настаивать на любом решении вопроса пока невозможно. Тем не менее ясно одно: если бы даже Андрей Рублёв не касался своей кистью благовещенских икон, последние так или иначе характеризуют ту реальную, художественную и духовную среду, в которой происходили творческое созревание и развитие гениального русского мастера, и восходят к его композиционным образцам.

Андрей Рублёв (около 1360 — около 1430)

О жизни Андрея Рублёва известно очень немного. Предполагают, что он родился около 1360 г. Однако первое известие о нём относится только к 1405 г. Летописная запись, рассказывающая об участии Андрея Рублёва в росписи Благовещенского собора, называет художника «чернецом» (следовательно, Андрей — это его монашеское имя), но принял ли он постриг юношей или зрелым мужем, неизвестно. Рублёв стал иноком, а затем соборным старцем Спасо-Андроникова монастыря. Все сохранившиеся известия о Рублёве связывают его имя с Москвой или с выполнением московских заказов, что находит подтверждение в местонахождении уцелевших произведений мастера и его ближайших учеников. Поэтому в науке давно уже сложилось мнение о великом живописце как об исконно московском художнике. Но если признать, что Рублёв принимал участие в создании Благовещенского иконостаса (а иконостас этот не московского происхождения), то данное убеждение будет поставлено под сомнение. Если же прибавить, что немногочисленные дошедшие до нас памятники дорублёвской московской живописи не обнаруживают родства с произведениями художника, то эти сомнения ещё более усилятся и в конце концов заставят предположить, что жизнь Рублёва складывалась как-то иначе. Мастер он, по-видимому, не московский и в столице великого княжения появился где-то между 1399 и 1405 it. Уточнить место его рождения и начало творческой биографии пока не представляется возможным. Он мог приехать со старцем Прохором из поволжского Городца, мог быть тверичем, ростовцем, вологжанином или уроженцем какой-либо окраины московской земли. В Москву Рублёв прибыл скорее всего уже зрелым и признанным мастером, искусство которого впитало в себя традиции разнообразных художественных школ (и прежде всего среднерусских). Если всё это так, то единственная сохранившаяся работа домосковского периода, принадлежащая кисти гениального иконописца, — левая часть икон праздничного ряда современного Благовещенского иконостаса.

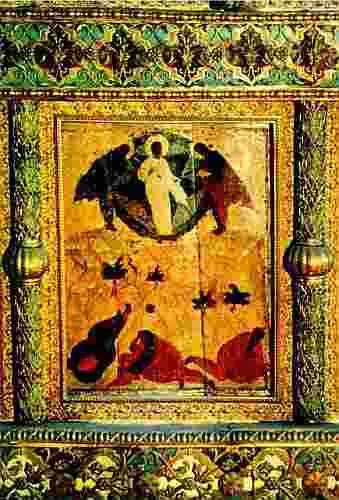

В них Рублёв уже заявляет о себе как необычайно яркая и одарённая творческая личность. Эти иконы выделяются звучностью и чистотой колорита, который можно назвать поэтическим. Словно цветовые волны пробегают по праздничному ряду, когда взгляд охватывает его целиком. В «Благовещении» преобладают зелёные и коричневые тона, в «Рождестве Христовом» и «Сретении» — коричневые и красные. Самые красивые иконы ряда — «Крещение» и «Преображение» — окрашены как бы зеленоватой дымкой. В «Воскрешении Лазаря» вновь, но более ярко и напряжённо вспыхивает красный цвет, радостный и тревожный одновременно. Во «Входе в Иерусалим» цветовая гамма становится более просветлённой и успокоенной. Выдающимся произведением искусства, несомненно, является «Преображение». Мастер истолковывает здесь тему Фаворского света [68] Фаворский свет — свет, который исходил от Христа, когда он явился своим ученикам преображённым в сиянии божественного могущества «славы» на горе Фавор.

в духе учения исихастов (от греч. «исихия» — «внутреннее спокойствие», «безмолвие»; последователи мистического течения в Византии), но предлагает её очень индивидуальное художественное воплощение.

Рублёв не изображает ослепительные световые полосы и длинные лучи, но вся икона светится как бы изнутри мягким серебристым свечением. Контуры одежд и голов пророков, смыкаясь с верхним сегментом круглой «славы» Христа, образуют дугу, обращённую концами вниз. Возникает образ круга. Одновременно верхняя группа фигур оказывается связанной с нижней, «распластавшейся» у кромки композиции, словно невидимым силовым полем. Христос и пророки как будто парят в самом верху иконы. У Рублёва экспрессия жестов персонажей настолько сдержанна, что превращается в характеристику их внутреннего состояния. Апостолы на иконе не испуганы божественным сиянием, ибо уже созерцают фаворский свет мысленными очами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: