Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вскоре после 1410 г. Андрей Рублёв и его верный товарищ Даниил в содружестве с неизвестными нам иконописцами создают небывало монументальный иконостас в Успенском соборе во Владимире. Он состоял из трёх рядов, общая высота которых достигала почти шести метров. Ничего подобного Московская Русь не знала не только до этого, но и многие годы спустя. Владимирский иконостас надолго стал образцом для подражания.

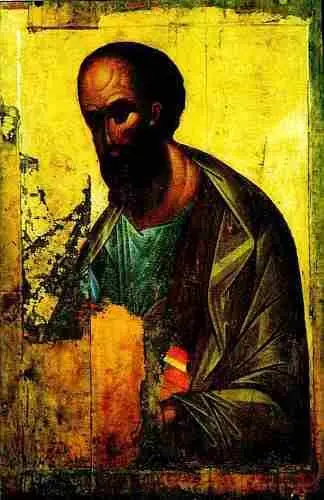

Существует предположение, что в деисусный чин этого памятника художники ввели изображения русских святителей митрополита Петра и Леонтия Ростовского. «Сопредстояние» новых московских и старых владимирских святых в этом случае выразило бы в живописи ту идею наследования Москвой прав и традиций «старого Владимира», которая стала центральной идеей того времени и была отражением в сознании современников процесса объединения русских земель. Подлинным шедевром во Владимирском иконостасе считается икона «Апостол Павел» из деисусного чина. Вдохновенный глашатай истины, закутанный в необычный зелёный гиматий, изображён в лёгком движении, сжимающим в руках Евангелие и с выражением глубокого раздумья на лице. Вытянутые, удлинённые пропорции сообщают громадной трёхметровой фигуре преувеличенную стройность и как бы невесомость. Такую икону можно приписать только самому Рублёву. Ещё больше оснований для подобного вывода даёт местный образ «Богоматери Владимирской», очарование которого в безошибочно найденном соотношении фигуры Богоматери и иконного поля, цельности силуэта, красоте воплощённого художником нежного материнского чувства.

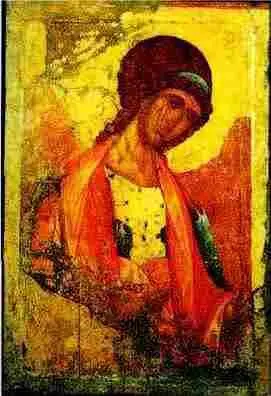

Однако всё же самые выдающиеся произведения мастера связаны с другим городом. В 1918 г. в дровяном сарае близ Успенского собора в Звенигороде были обнаружены три иконы — «Спас», «Архангел Михаил» и «Апостол Павел», известные с тех пор под названием Звенигородского чина. Они входили когда-то в состав девятифигурного деисусного чина, написанного Андреем Рублёвым в начале XV в. для дворцовой звенигородской церкви князя Юрия Дмитриевича. Звенигородский чин принадлежал к самому распространённому даже в XV столетии типу деисусных композиций — полуфигурному (поясному).

Его иконография продиктована уже новым временем.

Спаситель на звенигородской иконе Рублёва являлся не в пугающе ослепительном сиянии славы, а в облике «совершенного человека», в скромных одеждах евангельского Иисуса — Учителя и Проповедника. Несмотря на крайнюю фрагментарность сохранившейся живописи (лик и небольшая часть торса), это произведение очаровывает необыкновенной внутренней красотой образа, рождённого чистой душой художника. Фигура Спаса дана в плавном, почти незаметном движении. Его торс несколько развёрнут вправо. Виден лёгкий изгиб шеи, лицо Христа изображено почти фронтально. Тяжёлая шапка волос справа вторит развороту корпуса, что делает поворот головы едва ощутимым. А чтобы чудесные, внимательные и чуть грустные глаза Спасителя взглянули прямо на зрителя, иконописец слегка сдвигает вправо зрачки. Во всём здесь присутствует какой-то минимум движения, нечто неуловимое, что отличает создание Рублёва от многочисленных «Спасов», населявших древнерусские церкви и жилища. Звенигородский «Спас», с его мягкими, непреувеличенными чертами, воплощает типично русские представления о внешней и внутренней красоте человека. Этот образ — одно из высших достижений художественного гения Андрея Рублёва.

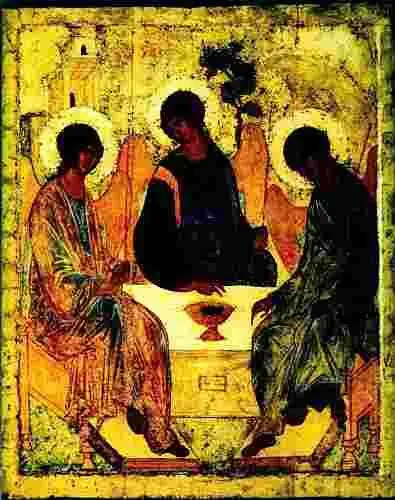

«Троица» — самая совершенная среди сохранившихся икон Андрея Рублёва и самое прекрасное творение древнерусской живописи — была написана мастером, по предположениям специалистов, в первой четверти XV столетия. С давних времён укоренилось мнение, что Рублёв создавал её для иконостаса каменного соборного храма Троице-Сергиева монастыря. Однако дошедшие до наших дней документы свидетельствуют, что икону подарил монастырю Иван Грозный в XVI в. А в царские руки «Троица» попала, очевидно, после московского пожара 1547 г. Первоначально «Троица» входила в состав иконостаса Успенского собора на Городке в Звенигороде, т. е. в один иконный ансамбль со Звенигородским чином; в этом убеждают её размеры.

В древнерусском искусстве существовал канон пропорций, позволявший гармонично «вписывать» произведения живописи в интерьер храма. Канон этот пока мало изучен, он был достаточно гибок и подвижен, постоянно нарушался появлением в церкви икон, перенесённых из других мест. Но он существовал. Например, высота иконы местного ряда (нижнего в иконостасе) должна была быть меньше длины храма в десять раз. Высота местной иконы могла быть также отложена во внутреннем пространстве церкви между западными дверями и полукружием центральной апсиды десять раз. Именно таково было отношение высоты «Троицы» к длине звенигородского храма. Такие же размеры имели более поздние местные иконы, создававшиеся для Успенского собора на Городке. Развитие троичного культа на Руси было связано с личностью и деятельностью Сергия Радонежского, который создал Троицкий монастырь, «дабы взиранием на пресвятую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». Таким образом, тема Троицы понималась многими русскими людьми того времени, знаменосцем которых был Сергий, и как тема глубоко гражданская, тема национального единства. Вероятно, Рублёв писал свою икону «в похвалу» Сергию — человеку, верным последователем которого он являлся (князь Юрий Дмитриевич, владелец звенигородского храма, был крёстным сыном и почитателем настоятеля Троицкого монастыря).

По книге «Бытия», сюжетом ветхозаветной Троицы является приём и угощение старцем Авраамом и его женой Саррой трёх таинственных странников, в образе которых у дубравы Мамре явился библейскому патриарху триединый Бог. Путники (которых стали изображать в виде ангелов) предсказали Аврааму рождение сына Исаака. Обычно художники, иллюстрируя этот эпизод Священной истории, сосредоточивали внимание на подробностях события, изображали Авраама и Сарру, подносивших угощение, а также слугу, «заклающего тельца».

Рублёв, взяв за основу византийскую иконографическую схему композиции, подверг её переосмыслению и создал нечто абсолютно новое и оригинальное. Сцена, освобождённая от подробностей, утрачивала жанровую окрашенность. Сосредоточив действие вокруг трёх ангелов, беседующих перед трапезой (греч. «стол», «кушанье»; здесь — стол для приёма пищи), в центре которой высится чаша с головой тельца — символ крестной жертвы Христа, Рублёв «прочитывает» сюжет по-своему. Нет рассказа — следовательно, нет бега времени, вечность не «мерцает» через завесу «сегодняшнего», а как бы непосредственно предстаёт перед человеком. Ибо странники не общаются с Авраамом, а как бы пребывают в молчаливой беседе. Перед ними не пиршественный стол, а священная трапеза, не фрукты и хлебцы, а чаша причастия. Это увиденные мысленным взором художника любовь и согласие трёх, составляющих единое. Едва ли не единственному среди живописцев Средневековья Рублёву удалось решить почти неразрешимую творческую задачу — показать Троицу как триединство. Как правило, этот богословский тезис ставил в тупик восточных и западных живописцев, которые то сосредоточивали своё внимание на Боге-Сыне — Христе, то изображали всех трёх ангелов совершенно одинаково. Рублёв достиг успеха, пойдя не по пути прямого иллюстрирования догмата, а по пути его художественного истолкования и переживания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: