Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Три ангела Рублёва едины не потому, что тождественны, а прежде всего потому, что связаны единым ритмом, движением в круге, или круговым движением. Это первое, что сразу и властно захватывает при созерцании рублёвской «Троицы». Внутренний взор зрителя невольно фиксирует на иконе Рублёва круг, хотя на самом деле его нет. Он образуется позами, движениями ангелов, соотнесённостью их фигур.

Жизнь самого известного русского иконописца Андрея Рублёва была исполнена подвижнического труда. Слава о Рублёве разнеслась по русским землям ещё при его жизни, но летописи и жития довольно скупо упоминают его имя. Иконописцы из артели Рублёва и Даниила создали в каменном соборе Троице-Сергиева монастыря дошедший до нашего времени прекрасный трёхъярусный иконостас, в котором великому мастеру принадлежат скорее всего общий замысел и иконографические образцы композиций. В Троицком иконостасе сказали своё слово ученики и продолжатели Рублёва, которым предстояло воплощать, нести дальше идейные и художественные заветы своего наставника, развивать отдельные мотивы и стороны его творчества.

Одна из лучших икон деисусного чина иконостаса — «Дмитрий Солунский». Она покоряет совершенством своего рисунка и лирическим толкованием образа, которое было свойственно только Рублёву. Красота и выразительность лика юного великомученика заставляют вспомнить лучшие создания великого мастера и позволяют предположить, что он мог быть знаменщиком этой иконы, т. е. художником, создававшим рисунок будущей композиции, когда над ней работали несколько человек; роль знаменщика была главной и самой ответственной.

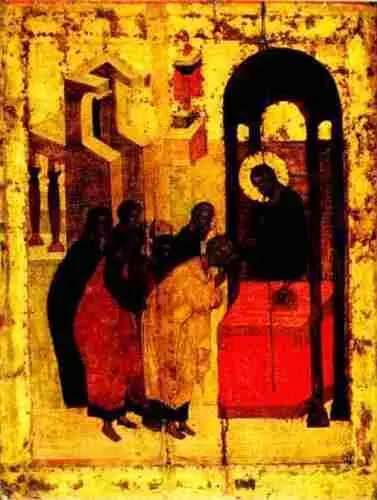

Особенно поражает количеством совершенных творений праздничный ряд. В «Сретении» неизгладимое впечатление оставляет образ Богоматери — образ песенный, поэтический. Тёмный силуэт Марии, с покорно опущенной головой и протянутыми вперёд руками, отчётливо выделяется на светозарном зеленовато-розовом фоне. Он настолько пластичен, строен и целен, а очерчивающая его линия обладает такой энергией и обобщённостью, что, несмотря на небольшие размеры иконы, фигура Богоматери кажется монументальной и преисполненной внутренней силы. Это нерушимая стена, неугасимая свеча, заступница всех скорбящих, отдающая Своего Сына на искупление грехов человеческих. Старец Симеон, принимающий из рук Марии Младенца Христа, кажется олицетворением всех праведников, ожидавших явления в мир Спасителя. Его лицо лучится добротой и открытой, почти детской радостью.

В названных произведениях Рублёв и его ученики перерабатывали и доводили до наибольшей выразительности уже сложившиеся иконографические сюжеты. Однако самая выдающаяся икона всего Троицкого иконостаса — «Явление ангела жёнам-мироносицам» — не имеет сколько-нибудь близких аналогий. Поэтому можно предполагать, что своим появлением данная композиция целиком обязана творчеству знаменитого русского мастера. Более всего очаровывают в ней фигуры самих жён-мироносиц, которые приходят к пещере, где стоит гроб Христа, чтобы умастить Его тело. Они обнаруживают, что гроб пуст, а на камне сидит ангел — вестник воскресения. Художник построил эту группу в виде диковинного красно-жёлто-зелёного соцветия, гибкого и пластичного, создав новый неформальный символ Троицы. Этот символ способствует более глубокому восприятию таинства воскресения, олицетворяемого в композиции фигурой ангела. Вокруг последней, при всей её хрупкости и невесомости, оттеняемой белизной одежд, струятся мощные энергетические токи, особенно ощутимые в трепетании взметнувшихся ввысь огромных крыльев. Эти токи пронизывают и преобразуют иконное пространство, подчиняют его ритмам небесного мира, настраивают зрителя на его «волну», сгибают (как и в «Троице») вершины скал, подчиняя материальное невещественному, обтекают и словно колеблют силуэты святых жён, делая их созерцательницами таинства.

Мотив кругового движения — средство художественного выражения единства ангелов, а индивидуальность каждой фигуры мастер подчёркивает позой, жестом, положением в иконном пространстве, наконец — цветом. Левый ангел по правилам иконографии облачён в синий хитон (широкую, ниспадающую складками рубаху) и лилово-розовый гиматий (верхнюю одежду из куска ткани, которая перекидывалась через плечо); правый — в синий хитон и светло-зелёный гиматий; средний — в вишнёвый хитон с золотой продольной полосой (клавом) и синий гиматий. Вишнёвый и синий — это традиционные цвета одежд Христа, образ которого запёчатлён таким в центре поясного чина и потому привычно ассоциируется с центральным персонажем «Троицы». На иконе Рублёва тема среднего ангела — Христа — неразрывно связана с темой чаши, которая возникает в композиции несколько раз, постепенно усиливаясь, подобно главной теме симфонического произведения. Чашу образуют линии подножий. Форму чаши принимает трапеза (на которой стоит настоящая чаша), ограниченная очертаниями согнутых ног крайних ангелов. Наконец, когда взгляд зрителя, скользя по силуэтам боковых фигур, переходит к осмыслению иных величин, снова возникает образ большой чаши, в которую погружён средний ангел — Христос. Чаша символизирует искупительную жертву Христа за весь род людской. Эта тема воплощается через сопоставление реальной чаши на трапезе с той, которая видится «разумными очами» благодаря расположению фигур и исчезает, как только внимание созерцающего возвращается к предметам материального, вещественного мира.

С именем Андрея Рублёва связан самый высокий взлёт в истории древнерусского изобразительного искусства. Рублёв был тем гениальным мастером, который создал свой собственный оригинальный стиль, бесконечно совершенный, глубоко русский по своей сущности и художественному выражению (хотя и многим обязанный достижениям Византии), но вместе с тем благородной простотой заставляющий вспомнить искусство античности. Стиль Рублёва, линейный и колористический строй его икон, воплощавший гармонию и красоту, сложившийся в его творчестве новый эстетический идеал определили лицо московской школы живописи. Андрей Рублёв умер, вероятно, в 1430 г. и похоронен в московском Спасо-Андрониковом монастыре. Однако рублёвским традициям предстояла долгая жизнь в русской художественной культуре.

Дионисий (около 1440 — около 1505)

Наиболее выдающимся представителем рублёвского направления в искусстве второй половины XV — начала XVI в. был Дионисий. Он происходил из знатного рода и принадлежал к мирянам [69] Мирянин — христианин, который не является священнослужителем или монахом.

. В семье Дионисия, как и в семьях многих других художников того времени, иконописание стало наследственной профессией. Вместе с Дионисием в выполнении многочисленных княжеских, митрополичьих и монастырских заказов участвовали его сыновья Владимир и Феодосий. По своим взглядам Дионисий был близок к Иосифу Волоцкому, который был духовным главой направления, стоявшего за богатую и политически влиятельную Церковь. Это проявлялось в любви к искусству торжественно-праздничному, нарядно-декоративному, соответствующему пышной церемониальности церковного обряда, в многолюдности композиций Дионисия.

Интервал:

Закладка: