БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ДИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ДИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следующим этапом в развитии Д. и. были работы Л. Эйлера и Ж. Лагранжа (18 в.). Эйлер впервые стал излагать его как аналитическую дисциплину, независимо от геометрии и механики. Он вновь выдвинул к качестве основного понятия Д. и. производную. Лагранж пытался строить Д. и. алгебраически, пользуясь разложением функций в степенные ряды; ему, в частности, принадлежит введение термина «производная» и обозначения у' или f' ( x ). В начале 19 в. была удовлетворительно решена задача обоснования Д. и. на основе теории пределов. Это было выполнено главным образом благодаря работам О. Коши , Б. Больцано и К. Гаусса . Более глубокий анализ исходных понятий Д. и. был связан с развитием теории множеств и теории функций действительного переменного в конце 19 — начале 20 вв.

Лит.: История.Вилейтнер Г., История математики от Декарта до середины 19 столетия, пер. с нем., 2 изд., М., 1966; Стройк Д. Я., Краткий очерк истории математики, пер. с нем., 2 изд., М., 1969; Cantor М., Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, 2 Aufl., Bd 3—4, Lpz. — В., 1901—24.

Работы основоположников и классиков Д. и.Ньютон И., Математические работы, пер. с латин., М. — Л., 1937; Лейбниц Г., Избранные отрывки из математических сочинений, пер. с латин., «Успехи математических наук», 1948, т. 3, в. 1; Л'Опиталь Г. Ф. де, Анализ бесконечно малых, пер. с франц., М. — Л., 1935; Эйлер Л., Введение в анализ бесконечных, пер. с латин., 2 изд., т. 1, М., 1961; его же, Дифференциальное исчисление, пер. с латин., М. — Л., 1949; Коши О. Л., Краткое изложение уроков о дифференциальном и интегральном исчислении, пер. с франц., СПБ, 1831; его же, Алгебраический анализ, пер. с франц., Лейпциг, 1864.

Учебники и учебные пособия по Д. и.Хинчин А. Я., Краткий курс математического анализа, 3 изд., М., 1957; его же, Восемь лекций по математическому анализу, 3 изд., М. — Л., 1948; Смирнов В. И., Курс высшей математики, 22 изд., т. 1, М., 1967; Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, 7 изд., т. 1, М., 1969; Ла Валле-Пуссен Ш. Ж. де, Курс анализа бесконечно малых, пер. с франц., т. 1, Л. — М., 1933; Курант Р., Курс дифференциального и интегрального исчисления, пер. с нем. и англ., 4 изд., т. 1, М., 1967; Банах С., Дифференциальное и интегральное исчисление, пер. с польск., 2 изд., М., 1966; Рудин У., Основы математического анализа, пер. с англ., М., 1966.

Под редакцией С. Б. Стечкина.

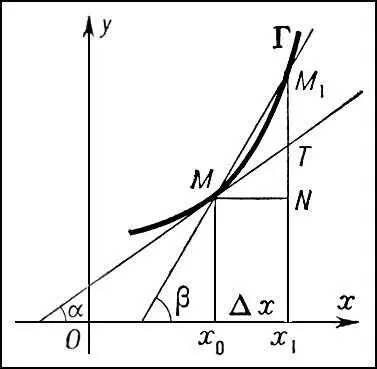

Рис. к ст. Дифференциальное исчисление.

Дифференциально-разностные уравнения

Дифференциа'льно-ра'зностные уравне'ния,уравнения, связывающие аргумент, искомую функцию, её производные и приращения (разности). Например, у' = k D y , где у = у ( х ), D y = y ( x + h ) - y ( x ). Подстановка последнего выражения в исходное уравнение показывает, что Д.-р. у. — это частный случай дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом , поэтому Д.-р. у. изучаются в рамках этого более широкого класса уравнений.

Дифференциальные игры

Дифференциа'льные и'гры,раздел математической теории управления, в котором изучается управление объектом в конфликтных ситуациях (см. Игр теория ). В Д. и. возможности игроков описываются дифференциальными уравнениями, содержащими управляющие векторы, которыми распоряжаются игроки. Для выбора своего управления каждый игрок может использовать лишь текущую информацию о поведении игроков. Различают Д. и. двух игроков и многих игроков. Наиболее исследованными являются Д. и. преследования, в которых количество игроков равно 2, одного называют догоняющим, другого убегающим. Цель догоняющего — приведение вектора z ( t ) на заданное множество М за возможно короткое время; цель убегающего — по возможности оттянуть момент прихода вектора z ( t ) на М . Основополагающие результаты в Д. и. получены в 60-е гг. 20 в. в СССР Л. С. Понтрягиным, Н. Н. Красовским, Е. Ф. Мищенко, Б. Н. Пшеничным и др., в США — Р. Айзексом, Л. Берковицем, У. Флемингом и др.

М. С. Никольский.

Дифференциальные пошлины

Дифференциа'льные по'шлины,см. Пошлины дифференциальные .

Дифференциальные признаки

Дифференциа'льные при'знаки, определённые свойства языковых единиц, противопоставляющие эти единицы другим единицам того же уровня, которые либо не обладают данными свойствами, либо обладают противопоставленными им свойствами. Например, русский звук «ль» противопоставлен звуку «л» по палатализованности (наличие — отсутствие свойства), словоформа «стол» — словоформе «столы» по числу (единственное число и множественное число), значение слова «человек» — значению слова «камень» по одушевлённости (одушевлённое — неодушевлённое). Понятие Д. п. более всего разработано в фонологии, где оно является основополагающим. Различаются релевантные и нерелевантные (иррелевантные) признаки. Данный Д. п. является релевантным для данной фонологической системы, если по этому Д. п. противопоставляются какие-либо фонемы данного языка (так, признак «звонкости — глухости» согласных релевантен для русского, немецкого, французского, английского и некоторых других языков). Однако и релевантный Д. п. может оказаться нерелевантным при некоторых условиях, например если он обусловлен позицией звука (глухость согласных на конце слов в русских языках нерелевантна) или особенностями фонологической системы.

Американские учёные Р. Якобсон, Г. Фант, М. Халле предложили список из 12 универсальных двоичных акустических Д. п., достаточный, по их мнению, для исчерпывающего описания фонологической системы любого языка. Понятие Д. п. используется и на других уровнях языковой структуры и является одним из основных понятий современной лингвистики.

Лит.: Трубецкой Н. С., Основы фонологии, пер. с нем., М., 1960; Блумфилд Л., Язык, пер. с англ., М., 1968; Jakobson R., Fant С. G. М., Halle М., Preliminaries to speech analysis, Camb., 1955 (рус. пер. 2 части — в кн.: Новое в лингвистике, в. 2, М., 1962); Jakobson R., Halle M., Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956.

В. В. Раскин.

Дифференциальные уравнения

Дифференциа'льные уравне'ния,уравнения, содержащие искомые функции, их производные различных порядков и независимые переменные. Теория Д. у. возникла в конце 17 в. под влиянием потребностей механики и других естественнонаучных дисциплин, по существу одновременно с интегральным исчислением и дифференциальным исчислением .

Простейшие Д. у. встречались уже в работах И. Ньютона и Г. Лейбница ; термин «Д. у.» принадлежит Лейбницу. Ньютон при создании исчисления флюксий и флюент (см. Флюксий исчисление ) ставил две задачи: по данному соотношению между флюентами определить соотношение между флюксиями; по данному уравнению, содержащему флюксии, найти соотношение между флюентами. С современной точки зрения, первая из этих задач (вычисление по функциям их производных) относится к дифференциальному исчислению, а вторая составляет содержание теории обыкновенных Д. у. Задачу нахождения неопределённого интеграла F ( x ) функции f ( x ) Ньютон рассматривал просто как частный случай его второй задачи. Такой подход был для Ньютона как создателя основ математического естествознания вполне оправданным: в очень большом числе случаев законы природы, управляющие теми или иными процессами, выражаются в форме Д. у., а расчёт течения этих процессов сводится к решению Д. у.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: