Стивен Кац - Кадр за кадром. От замысла к фильму

- Название:Кадр за кадром. От замысла к фильму

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн, Иванов и Фербер

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00146-287-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Кац - Кадр за кадром. От замысла к фильму краткое содержание

А еще вас ждет рассказ о том, как эти задачи решали великие режиссеры двадцатого века: Альфред Хичкок, Дэвид Гриффит, Орсон Уэллс, Жан-Люк Годар, Акира Куросава, Мартин Скорсезе и Брайан Де Пальма.

На русском языке публикуется впервые.

Кадр за кадром. От замысла к фильму - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

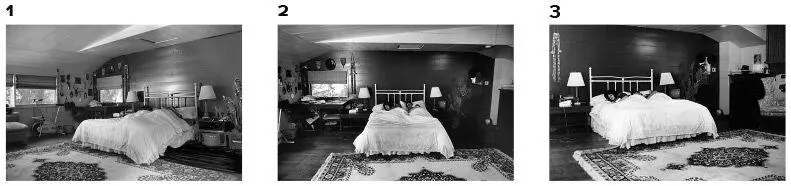

Открытая композиция. Четвертый вариант

Эти два кадра предельно открыты. В обоих женщина поменяла позу — отвернулась от мужчины. Кадры почти идентичны, за исключением того, что кадр 4 позволяет нам увидеть лицо женщины, даже несмотря на то что оно находится в расфокусе. Самое важное: мы видим, что у нее открыты глаза и она не спит. Каждый из кадров влияет на драматургический акцент сцены. Кадр 3 отображает неспособность мужчины понять женщину. Она закрывает его от нас, но и ее саму мы не видим. В каком-то смысле мы находимся в положении мужчины. Кадр 4 выражает слишком много. Мы видим, что женщина бодрствует, но не смотрит на мужчину. Ощущение отчуждения пронзительно. Режиссер выбирает этот кадр.

Открытая композиция задает контекст, в котором мы разделяем психологическую точку зрения мужчины. В этом нам помогают позы актеров и элементы сюжета. Если бы цель режиссера заключалась в том, чтобы показать сцену нейтрально, он использовал бы закрытую композицию. Это отстранение не абсолютно, но, как и в случае с открытыми композициями, может варьироваться. Редко встречаются фильмы, где используют одни только открытые или закрытые композиции.

Режиссер принимает решение переработать сцену в спальне, используя закрытую композицию. Зритель получает возможность наблюдать за развитием действия, в меньшей степени физически и эмоционально вовлекаясь в происходящее на экране.

Режиссер пробует три разных ракурса для начального кадра: 1, 2 и 3 (рис. 15.5). Кадр 1 симметричен, в нем нет динамического напряжения, которое обусловило бы следующий кадр. Зритель нейтрально воспринимает такие сцены и действие в них, не втягиваясь в монтажную последовательность. Однако действие происходит так далеко, что если режиссер захочет показать детали, нужно будет делать более крупные планы. Режиссер может как держать этот кадр на протяжении всей сцены и делать крупные планы героев в момент, когда они встают с кровати, так и менять ракурсы с помощью монтажа. В кадре 2 пара выглядит более удачно, он ограничивает близость, переживаемую зрителем. Пару снимают с ракурса, недоступного для человека, — выше человеческого роста. Мы не только находимся вне круга драматургического действия, мы высоко над ним. Наконец, кадр 3 — самый незакрытый, но он все равно сохраняет нейтральную, отдаленную позицию. Обратите внимание, что съемка из угла комнаты делает кадр менее закрытым. Режиссеру нравится кадр 1, и он решает, что актеры сядут в кровати, чтобы разыграть сцену. Прежде чем попросить их об этом, он пробует еще один набор кадров.

Рис. 15.5

Закрытая композиция. Первый вариант

В трех кадрах последнего варианта закрытой композиции (рис. 15.6) представлена последовательность, а не отдельные варианты мастер-плана. Режиссер не собирается использовать крупные или средние планы пары, поэтому он может сохранить эмоциональную дистанцию, монтируя кадры с разных сторон кровати, пока мы будем слышать мысли мужчины или женщины. Это глубоко стилизованный подход — мы избегаем психологической идентификации с персонажем, неотъемлемой для голливудского стиля. Ни один из подходов не гарантирует, что удастся полноценно отобразить персонажа, но открытая композиция и другие похожие стратегии выделены радикальными режиссерами как менее манипулятивные. В итоге на зрителя оказывается воздействие вне зависимости от того, какой прием используется. Не зависит от приемов и целостность фильма, которую определяют намерения и проницательность режиссера.

Рис. 15.6

Закрытая композиция. Второй вариант

Как показывают предыдущие примеры, в открытых композициях предметы на переднем плане обрамляют персонажа, помещают его в новый контекст или включают зрителя в пространство сцены. С композиционной точки зрения средства обрамления используются еще и для лучшего погружения в кадр. Несколько обрамляющих средств представлены ниже.

На рис. 15.7 дверные проемы стали рамками внутри рамки, отстранив нас от действия. Зритель находится в положении человека, подслушивающего разговор.

Рис. 15.7

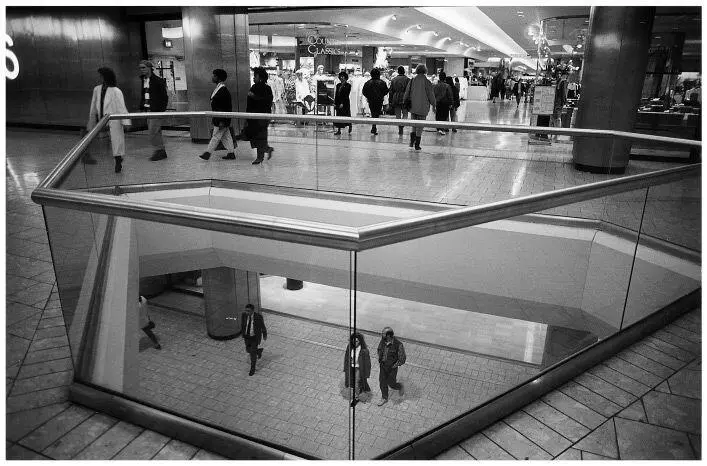

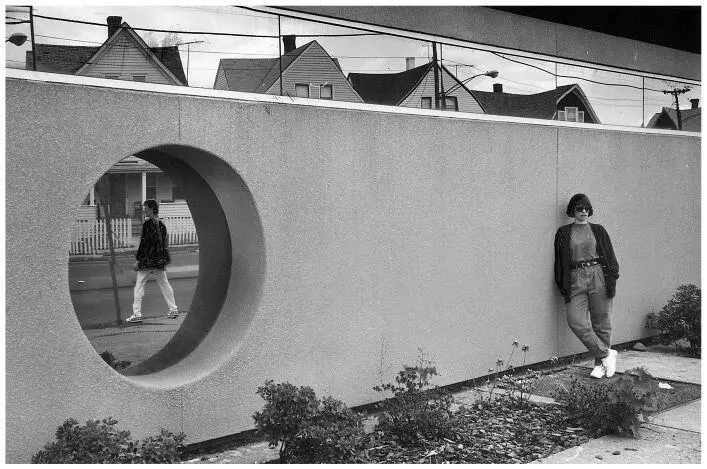

Изолированы могут быть различные уровни действия, как на следующем кадре (рис. 15.8). Здесь средством обрамления служит архитектура.

Рис. 15.8

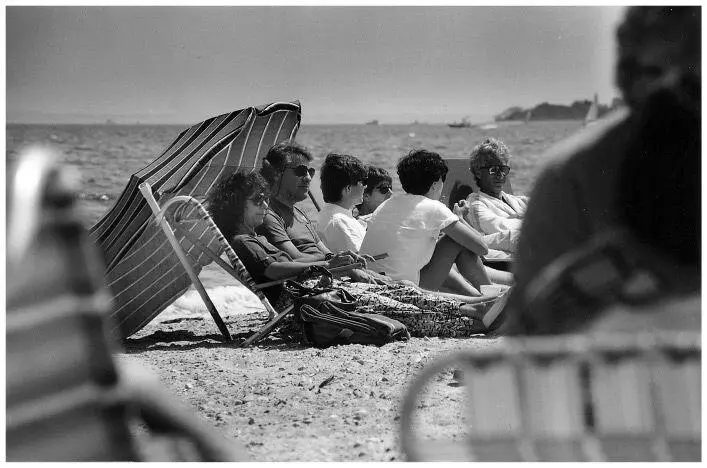

На рис. 15.9 телеобъектив группирует множество элементов переднего плана (которые на самом деле могут находиться очень далеко) перед камерой, при этом он сжимает действие в глубине кадра. Подобное использование обрамляющих средств скрывает информацию, основной персонаж показан лишь фрагментарно. Это противоположность кадра, снятого через окно или дверной проем, — наше внимание акцентируется на персонаже на переднем плане.

Рис. 15.9

Зеркала всегда завораживали режиссеров — с их помощью можно создать «восьмерку» в одном кадре. Пример — рис. 15.10.

Рис. 15.10

Теперь давайте поговорим о субъективном ракурсе. Это основная тема следующей главы, которая тесно связана с только что рассмотренными средствами обрамления.

Глава 16. Субъективная съемка

В предыдущей главе, посвященной открытым и закрытым композициям, мы рассмотрели, как визуальные и монтажные приемы формируют степень вовлечения зрителя в происходящее с персонажами на экране. Ракурс же определяет, с кем себя идентифицирует персонаж. Эти два понятия тесно связаны, и их часто упоминают вместе.

Каждый кадр в кино — это субъективный ракурс, мы ощущаем, кто смотрит на объект. В нарративном фильме [47]он иногда меняется быстро — зачастую с каждым новым кадром. Бо́льшую часть времени ракурс объективен, невидим для зрителей, хотя изменение расположения камеры в значительной мере определяет то, с чьей позиции они смотрят сцену. Кроме знакомых субъективных техник повествования, которые, например, использовал Альфред Хичкок, остальные приемы, указывающие на то, кто рассказывает сюжет, — размещение камеры, монтаж и композиция, — часто упускают из виду. Вероятно, это объясняет, почему субъективным ракурсом во многих фильмах обращаются столь небрежно, хотя он и есть, вероятно, самый важный аспект режиссерской работы. Часто лицо, от которого ведется повествование — случайный результат технических или изобразительных проблем либо, что еще хуже, безостановочных манипуляций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: