Чжан Юнь - Китайское искусство владения мечом. Руководство по тай-цзи цзянь

- Название:Китайское искусство владения мечом. Руководство по тай-цзи цзянь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФАИР-ПРЕСС

- Год:2004

- ISBN:5-8183-0605-4, 0-8348-0412-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Чжан Юнь - Китайское искусство владения мечом. Руководство по тай-цзи цзянь краткое содержание

Занятия искусством тай-цзи имеют оздоровительный эффект, способствуют становлению личности и характера человека. Тай-цзи цюань - одно из самых популярных китайских боевых искусств. Для тех, кто уже давно практикует безоружную форму тай-цзи цюань, открывается множество возможностей, в том числе - освоение цзянь, обоюдоострого меча, оружия, история которого уходит в глубину веков. Автор этой книги, посвятивший практике тай-цзи цзянь 25 лет, предлагает "короткую" форму, состоящую из 32 поз.

Китайское искусство владения мечом. Руководство по тай-цзи цзянь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

или сбоку (рис. 5.16, 5.17 и 6.301).

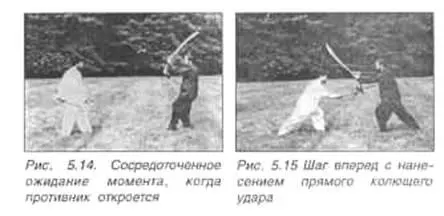

Отличительной чертой этого приема является то, что кончик меча всегда двигается только по прямой. В противном случае меч может согнуться или сломаться. Внутренняя сила высвобождается от спины и ног. Иногда прием усиливается двуручной хваткой (хэба), как показано на рис. 5.18 и 5.19.

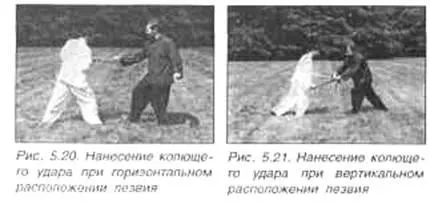

В зависимости от выбранной цели на теле противника лезвие клинка может быть расположено как горизонтально (рис. 5.20), так и вертикально (рис. 5.21).

Размах и скорость этого приема практически исключают возможность остановки в процессе исполнения. Если выпад не достиг цели, атакующий становится весьма уязвимым для контратаки. Поэтому выполнение этого приема должно быть точным и безошибочным.

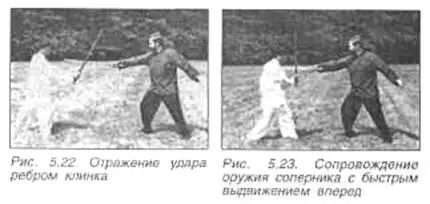

Словом «гэ» обозначают применение ребра меча для отражения атаки соперника. Цзянь может двигаться как по прямой линии, так и по дуге, а внутренняя сила исходит от пояса. Важнейшим правилом при проведении этого приема является то, что меч должен лишь слегка «прилипать» к оружию противника или «следовать» за ним. Иными словами, применение значительного усилия не допускается. Не менее важно помнить о недопустимости постановки блока краями меча, что было бы крайней степенью неуважения к благородному оружию.

Гэ является наиболее распространенной техникой отражения оружия противника и имеет два варианта исполнения, каждый из которых может применяться как справа, так и слева. При исполнении варианта жэньгэ кончик меча указывает вверх (рис. 5.22—5.25 и 6.108).

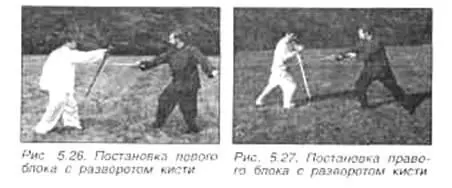

При блоке фангэ кончик меча указывает вниз (рис. 5.26, 5.27 и 6.189).

Наиважнейшим элементом гэ является работа ног. Перемещения должны быть достаточно быстрыми, чтобы обеспечивать пространство для маневра. Основная цель маневра — защита собственного тела; при этом назначение приема не столько в том, чтобы блокировать оружие нападающего, сколько в подготовке контратаки.

Исполнение этой техники представляет очевидную опасность, так как оружие противника находится в непосредственной близости от тела. Поэтому при выполнении гэ особое внимание следует уделять согласованности действий. В момент контакта действия должны быть стремительными и ловкими, чтобы коснувшийся оружия соперника цзянь последовал за ним. Этот маневр даст время для подготовки контратаки. Гэ является типичным приемом тай-цзи цзянь, по которому судят о мастерстве фехтовальщика.

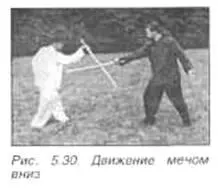

Дословно термин «си» означает «промывание». Им обозначают технику, при исполнении которой кончик меча совершает круговые движения вверх и вниз вокруг тела, что создает впечатление, будто острие опускают в воду для промывки. При выполнении приема ребро и острие меча используются как для атаки, так и для защиты (рис. 5.28—5.32 и 6.196, 6.197).

Однако чаще всего си применяется для плавных переходов от одного движения к другому.

Внутренняя сила исходит от ног и пояса. Считается, что «тело должно следовать за цзянь» или что корпус должен «гнаться» за цзяньтан, что в значительной степени усиливает поток ци. Освоение этого приема улучшает координацию между цзянь и движениями тела.

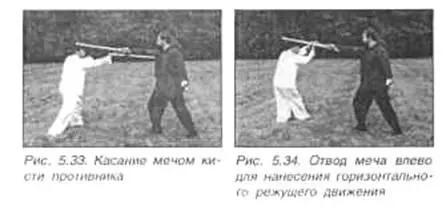

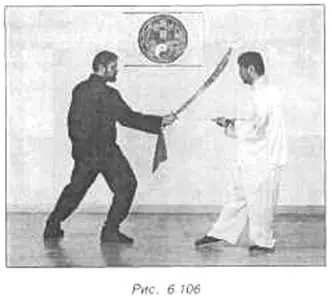

Термин «чоу» буквально означает «втягивать», «отводить», «убирать». При выполнении этого приема соперника касаются краем меча, который затем отводят, нанося ему резаную рану (рис. 5.33, 5.34 и 6.106).

Внутренняя сила должна мгновенно высвобождаться от корпуса, а само движение — быть столь стремительным, чтобы противник не успел опомниться.

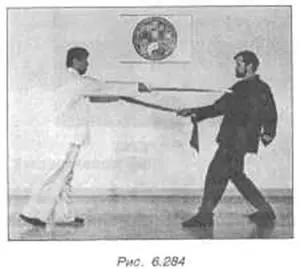

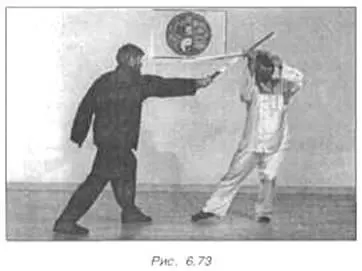

Термин «дай» обозначает «отводить что-либо назад без приложения усилий». При выполнении приема осуществляется следование движению противника или предвосхищение его, что приводит к падению оппонента в направлении его собственного движения. При выполнении дай, когда цзянь отводится строго назад, применяется острие, ребро или край меча. Острием наносится удар по кисти (рис. 5.35, 5.36 и 6.73).

Ребром «прилипают» к оружию противника (рис. 5.37, 5.38 и 6.264).

Край используется для нанесения резаных ран (рис. 5.39, 5.40 и 6.257).

Внутренняя сила исходит от предплечья и пояса. Правильное осуществление приема требует известной ловкости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: