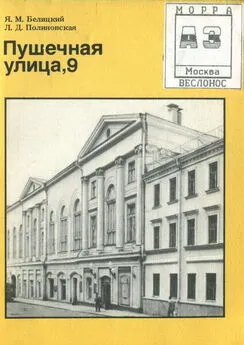

Яков Белицкий - Пу3шечная улица, 9

- Название:Пу3шечная улица, 9

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-239-00171-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Белицкий - Пу3шечная улица, 9 краткое содержание

Это здание известно не только москвичам, но и многим гостям столицы. ЦДРИ СССР — сколько прославленных деятелей Искусства побывало в его стенах! Мемориальная доска на доме сообщает, что здесь выступал Владимир Ильич Ленин. История дома еще не прочитана, она хранит много неожиданного, неизвестного. Авторы книги пытаются приоткрыть несколько таких страниц.

Пу3шечная улица, 9 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1911 году он выступил в Императорском обществе истории и древностей российских с докладом «Большая Лубянка и прилегающие к ней улицы в XVII и XVIII столетиях», где привел ряд интересных данных о Пушечной улице и Пушечном дворе. Доклад был опубликован в очередном сборнике общества. Написал Тастевен и книжку «История французской колонии в Москве», где тоже помещены любопытные розыски о местах, имеющих непосредственное отношение к теме нашего рассказа.

П. П. Шибанов пишет, что магазин Тастевену оказался не по силам и через несколько лет он его ликвидировал. Тут, видимо, в шибановские записки вкралась какая-то неточность, потому что вплоть до 1917 года все московские адресные справочники числили магазин в захарьинском доме за семьей Тастевен, указывая, правда, каждый раз — «бывший Готье». Оговорка про семью неслучайная: за Феликсом Ивановичем неизменно оставалась лишь читальня, что же касается магазина, то здесь значится Марий-Цезарь Тастевен, а в опубликованных уже в 1972 году воспоминаниях известного художника Василия Петровича Комардёнкова есть такое свидетельство: «С восьми лет мне пришлось жить в огромном доме, принадлежавшем профессору Захарьину. Его дом был огромен и выходил на три улицы: Софийку, Рождественку и на Кузнецкий мост. Магазин книг Готье помещался на втором этаже нашего дома. Хозяйка магазина мадам Тастевен — пожилая жизнерадостная француженка...»

С годами Софийка стала улицей респектабельной — на пей и следов не осталось от изб и «анбаров» пушкарей. Встали дома Купеческого общества, банкиров Джамгаровых, доходный дом страхового общества «Саламандра» с его знаменитым девизом, который много лет кормил московских сатириков и карикатуристов,— «Горю, но не сгораю...».

В декабрьские дни пятого года Софийка притихла. Закрылись фешенебельные рестораны «Альпийская роза», «Савой», задернули тяжелые драпри владельцы респектабельных квартир, с тревогой слушали трескотню револьверных выстрелов у Строгановского училища на Рождественке и у Сандуновских бань, а потом совсем близкую артиллерийскую канонаду...

Алексей Максимович Горький писал своему издателю К. П. Пятницкому: «Сейчас пришел с улицы. У Сандуновских бань, у Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине идет бой. Хороший бой!.. Рабочие ведут себя изумительно. Судите сами: на Садовой-Каретной за ночь возведено 8 баррикад, великолепные проволочные заграждения... Баррикады за иочь были устроены на Бронных, на Неглинной, Садовой, Смоленском, в районе Грузин — 20 баррикад». Горький с тревогой писал, что во многих частях города каратели ввели в действие артиллерию,— «эти дни дадут много изувеченных зданий — палят картечью без всякого соображения...».

Осенью семнадцатого обитатели Софийки снова задернули шторы, снова с замиранием сердца прислушивались к выстрелам и снова надеялись — обойдется...

Но залпы становились все ближе, и сколько ни гляди в щелочку — нет, не видно спасительных казачьих отрядов, которые прежде так радовали сердце...

В Театральном проезде рабочие отряды брали штурмом «Метрополь», бои шли на Рождественке, выкинули белый флаг юнкера, засевшие в здании Государственного банка на Неглинном проезде.

У Московского Совета не сразу дошли руки до за-харьинского дома. Были дела и поважнее. В 1917 году и в начале 1918-го Славянский клуб (так он был переименован из патриотических побуждений в 1914 году) еще продолжал существовать. Впрочем, в, восемнадцатом его, как тогда говорили, «уплотнили».

В первом номере журнала «Рабочая жизнь» за 1918 год было помещено объявление:

«4 (17) февраля в здании Славянского клуба состоится открытие клуба Центрального Союза всех Местных Комитетов городских служащих и рабочих.

Повестка дня:

1. Вступительная речь Председателя Центрального Совета.

2. Исполнение международного гимна рабочих (Интернационал), исполнение похоронного марша в память павших жертв за свободу (Вы жертвою пали) (играет оркестр, поют все присутствующие) .

3. Речь о значении клубов как очагов культуры — просветительской деятельности в рабочей среде.

4. Доклад Председателя культурно-просветительской комиссии о деятельности последней с начала ее функционирования до последних дней.

5. Приветственные речи представителей Совета Рабочих депутатов, Профессиональных Союзов, Политических партий и Местных Комитетов Центрального Союза».

В конце вечера драматический кружок готовился показать спектакль «Соколы и вороны» — драму в пяти действиях Южина (Сумбатова).

Так началась биография одного из крупнейших впоследствии профсоюзных клубов Москвы.

Арендаторы здания, надо сказать, с зубовным скрежетом отдавали помещение непрошеному гостю, четко очерчивая в условиях договора границы его владений: «Правление Славянского клуба отдает в пользование правлению Центрального Союза часть своего помещения в доме Захарьиных по Рождественке, а именно: зрительный зал со сценой и боковым фойе с прилежавшими уборными». Причем специально оговаривалось, что «право пользования парадным входом со стороны Со-фийки правлению Центрального Союза не предоставляется». Выход во дзор — пожалуйста. Вот так. Кто был членом этого профсоюза? Кухарки, горничные, дворники. Они испокон веков ходили черным ходом со двора, пусть и в свой клуб ходят привычной дорогой. А чтобы не забыли незваные посетители, кто здесь истинный хозяин, выторговали в договоре и такой пункт: «Во время спектаклей за клубом остается право на пользование 9-ю местами, из коих 5 в первом и 4 — во втором рядах». Славянский клуб на переговорах представлял клубный старшина Сухоцкий Станислав Данилович. Один из последних предреволюционных справочников «Вся Москва» бесстрастно констатирует, что потомственный дворянин Сухоцкий, имеющий жительство на Патриарших прудах, занимает должность помощника нотариуса. Видно, не зря его, понаторевшего в юридических хитростях, выдвинули члены клуба на переговоры с профсоюзом городских служащих и рабочих...

Неизвестно, сколько раз сумела клубная верхушка поприсутствовать на почетпых местах в театральном зале,— скорее всего, пи разу. Потому что с октября 1918 года на всех своих объявлениях рабочий клуб уже дает адрес: «Софийка, 9 (здание бывшего Немецкого клуба)».

Вскоре сюда перебралась и редакция журнала «Рабочая жизнь», а чуть позже в большом зале бывшего ресторана «Ливорно» поселился Моспосредрабис. Адрес для этой театральной организации был выбран не случайно. Еще в 1885 году в «Осколках московской жизни» молодой Антон Чехов писал об актерской бирже в ресторане «Ливорно» — съехавшиеся со всей России служители Мельпомены «занимают тут все столы и превращают ресторан в нечто вроде метеорологической станции: следят за барометром и блюдут направление ветра».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: