Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Комплекс должен был обеспечивать вывод истребителя в переднюю или заднюю полусферу цели, атаку и поражение цели снарядом К-9 под любым ракурсом, как при автоматическом пилотировании самолета, так и при ручном пилотировании. В комплексе Т-ЗА-9 предусматривались автоматические выход истребителя из атаки, привод его на аэродром и посадка с помощью бортового вычислительного устройства (БВУ) и автопилота.

При разработке эскизного проекта (весна 1959 г.) выбрали проверенную аэродинамическую схему типа Т-З...Т-43. Конструкция планера должна была выдержать большие максимальные скорости, высоты и дальности полета при высоких эксплуатационных перегрузках и скоростных напорах, что потребовало от разработчиков поиска многих оригинальных технических решений.

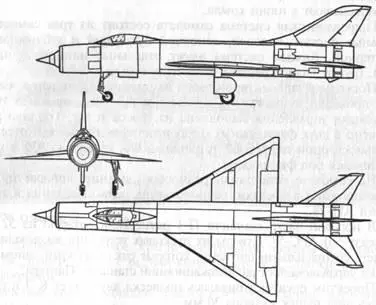

Рис. 180. Схема самолета Т-37

Рис. 180. Схема самолета Т-37

Фюзеляж, составленный из элементарных тел вращения, -типа полумонокок с отсутствием стрингерного набора. Он состоял из головной и хвостовой частей. В носовой части фюзеляжа располагался воздухозаборник изоэнтропического сжатия с неподвижным конусом, регулировка проходного сечения которого осуществлялась подвижной обечайкой. Кабина пилота образована передней и задней стенками, полом и внутренними стенками рукавов канала. В закабинном отсеке установили оборудование, для подхода к которому имелись три люка. Топливный отсек и воздушный канал, проходивший внутри него, выполнили цельносварными из сплава АМгб. Хвостовую часть фюзеляжа, в которой располагались удлинительная труба двигателя с форсажной камерой и тормозной парашют, впервые в практике отечественного самолетостроения сделали цельносварной из титановых сплавов ОТ4 и ВТ6 и стали (из-за высоких температур на поверхности удлинительной трубы и форсажной камеры).

Крыло самолета - треугольной формы в плане с углом стреловидности 60* по передней кромке с относительной толщиной от 4,2 до 4,7 % и углом поперечного V, равным -3*. Его выполнили по трехбалочной схеме с передним лонжероном. В консоли крыла расположили два топливных отсека и нишу основной опоры шасси. Основная часть обшивки крыла - монолитные оребренные панели, а носок крыла - химически фрезерованные листы. Все выполнено из сплава Д19. Каждая консоль снабжена выдвижным щелевым закрылком и элероном с осевой компенсацией.

Хвостовой оперение проектировалось с цельноповоротным стабилизатором и килем с рулем управления. Основная часть обшивки киля и стабилизатора - из прессованных и химически фрезерованных панелей, соединенных с каркасом при помощи клепки и точечной электросваркой.

Управление по всем каналам осуществлялось по необратимой схеме, при помощи бустера; в проводку управления включались механизмы загрузки.

На самолете установили только что разработанный двигатель Р-15-300, крепившийся к головной части фюзеляжа в пяти точках.

Силовая установка охлаждалась продувом отсека двигателя воздухом с использованием скоростного напора. Для этого установили четыре воздухозаборника. Гладкий лист, закрывающий хвостовую часть двигателя, образовывал кольцевой канал, через который проходил воздух из заборников на охлаждение форсажной трубы. Хвостовая часть двигателя образовывала эжектор, регламентировавший расход воздуха на охлаждение.

Топливо для силовой установки размещалось в топливных отсеках фюзеляжа 1 и 2, в мягком баке ╧ 3 и в крыльевых отсеках, где расположили по две сообщающихся между собой емкости в каждой консоли. Предусматривалась возможность установки подвесного топливного бака емкостью 930 л. Общая емкость топливной системы составляла 4800 л. Управление двигателем -жесткое, из системы тяг, двигавшихся в направляющих рамках.

Для аварийного покидания самолета летчиком на Т-37 установили катапультируемое кресло с каскадом парашютов. Экипировку летчика составляли компенсирующий костюм и герметический шлем.

Истребитель был вооружен двумя реактивными самонаводящимися снарядами К-9-51 класса "воздух - воздух" разработки ОКБ (заводской шифр Р-38). Снаряды подвешивали на пилонах АПУ-28 под консолями крыла.

Для выполнения задач перехвата противника, прицеливания и атаки на самолете установили: бортовую аппаратуру радионаведения самолета с земли "Лазурь", работавшую в системе наведения "Воздух-1" или "Луч-1", радиолокационный прицел ЦП-1, сопряженный с радиолокационной головкой снарядов К-9, и систему пуска снарядов.

Радиолокационный прицел ЦП-1 выполнял поиск цели и совместно с аппаратурой опознавания СРЗО-2 ("Хром-Никель") проверял государственную принадлежность самолета. Выбрав цель для атаки, станция ЦП-1 автоматически производила захват цели и ее сопровождение. На дистанции разрешенной стрельбы ЦП-1 давал команду на пусковую систему снарядов К-9.

При рабочем проектировании и постройке самолета Т-37 в его конструкцию были внесены некоторые изменения. В носовой части фюзеляжа внутри воздухозаборника установили трехступенчатый конус, увеличили противопомпажные створки. Планировавшиеся воздухозаборники для охлаждения форсажной трубы заменили на сопловую часть эжекторного типа. С такими изменениями рабочие чертежи были переданы на авиационный завод им. В.П. Чкалова (г. Новосибирск) для запуска машины в серийное производство.

К февралю 1960 г. самолет находился в стапелях. Несмотря на это по решению ГКАТ все работы по этой теме были прекращены, самолет вынут из стапелей, разрезан и отправлен на металлолом.

Таблицы главе 7 "Самолеты ОКБ П.О. Сухого"

Самолет Су-7Б и его модификации

Основные данные

Су-7Б

Су-7БМ

Су-7БКЛ

Су-7У

Год выпуска

1960

1962

1965

1966

Двигатель:

число

1

1

1

1

тип

АЛ-7Ф-1

АЛ-7Ф-1

АЛ-7Ф-1

АЛ-7Ф-1

тяга, кгс:

на форсированном режиме

9600

9600

9600

9600

на максимальном режиме

6800

6800

6800

9800

Длина самолета (без ПВД), м

16,60

16,60

16,80

17,00

Высота самолета, м

4,15

4,99

4,99

4,99

Крыло:

размах, м

9,30

9,30

9,30

9,30

площадь, м

34

34

34

34

Масса, кг:

взлетная нормальная

11983

12750

13570

13510

взлетная максимальная

13043

13954

15210

15210

топлива

2760

3000

3220

ЗОЮ

Скорость максимальная, км/ч

2120

2120

2150

2070

Дальность практическая, км

1130

1875

1650

1430

Потолок практический,м

19500

18500

17600

17000

Длина разбега, м

1350

1450

950

950

Длина пробега, м

900

1000

700

800

Вооружение, пушки:

число

2

2

2

2

тип

НР-30

НР-30

НР-30

НР-30

боезапас

2x80

2x80

2x80

2x80

Бомбы, масса, кг .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)