Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Антиобледенительная система крыла - тепловая. Горячий воздух, отбиравшийся от одной из ступеней компрессора ТРД, прогонялся вдоль передней кромки крыла с выходом через жалюзи в его законцовках. Передние кромки стабилизатора и киля оснастили электротермическими антиобледенителями. Лобовые стекла фонаря кабины летчиков и плоское стекло в кабине штурмана имели внутренний обогрев, лобовые стекла кабины летчиков - еще и механические дворники.

Оборонительное вооружение состояло из семи пушек АМ-23 калибра 23 мм. Одна из них - неподвижная, с боезапасом 100 патронов - находилась по правому борту носовой части фюзеляжа, по две - в дистанционно управляемых башнях для защиты верхней полусферы с боезапасом 500 патронов и для стрельбы вниз с боезапасом 500...700 патронов, а также в кормовой установке с оптическим и радиолокационным прицелом "Аргон" с боезапасом 700...1000 патронов. Стрельбу из подвижных установок могли вести штурман-оператор, стрелок-радист и командир огневых установок с помощью прицельных станций ПС-53.

Наступательное вооружение первоначально состояло из свободнопадающих бомб. Нормальная нагрузка общей массой не более 3000 кг, обычно 24 бомбы ФАБ-100. Максимальная нагрузка доходила до 9000 кг и допускалась в следующих комбинациях: 24хФАБ-250, 18хФАБ-500, бхФАБ-1500, 2хФАБ-3000, одна ФАБ-9000. Для бомбометания использовались оптический ОПБ-llp и радиолокационный РБП-4 "Рубидий-ММ-2" прицелы.

Бронирование обеспечивали 20-мм бронеспинки, 16-мм бронезаголовники и дуралюминовая бронеплита для защиты летчиков, а также и пультов управления самолета от осколков. На кресле штурмана-навигатора устанавливали 24-мм бронеспинку и 10-мм бронезаголовник, штурмана-оператора защищали 10-мм бронещиток и 8-мм чашка сиденья.

Для дневного фотографирования на маршруте и результатов бомбометания предусмотрены аэрофотоаппараты АФА-33/75М и АФА-33/100М или НАФА-ВС/50.

В состав радиоборудования входили: связная 1-РСБ-70М, командная РСИУ-ЗМ и аварийная АВРА-45 радиостанции, радиокомпас АРК-5, маркерный приемник МРП-48, радиовысотомеры РВ-2 и РВ-17, переговорное устройство СПУ-10.

Самолет также имел автопилот АП-5-2М, астрокомпас АК-53П, дистанционный астрокомпас ДАК-2 (на машинах № 3200101... 4200205 устанавливали ДАК-50М).

Макет самолета утвердили в апреле 1951 г., и в конце года первый опытный экземпляр, получивший обозначение Ту-16, передали на летные испытания. 27 апреля 1952 г. экипаж летчика-испытателя Н.С. Рыбко поднял бомбардировщик в воздух. Для первого полета установили ограничения по максимальной взлетной массе 68 000 кг (при нормальной 48 800 кг). В декабре приняли решение о начале серийного производства Ту-16.

Опытная машина вышла перетяжеленной. Потолок и дальность полета оказались ниже заданных. В связи с этим в ОКБ-156 начался поиск путей уменьшения массы самолета.

На второй машине, ставшей первой серийной на Казанском заводе № 22, удалось снизить массу конструкции на 3900 кг и запас топлива на 1970 кг, тем самым уменьшив максимальную взлетную массу с 77 430 до 71 560 кг. Одновременно установили топливные баки в отъемных частях крыла, что позволило увеличить емкость топливной системы с 38 200 до 43 900 л. Однако главный конструктор временно ограничил заправку топливом до 36 200 л при нормальной бомбовой нагрузке 3000 кг.

На этой же машине удлинили носовую часть на 200 мм, повысив комфорт экипажу и добавив необходимые объемы для размещения оборудования. Установили (отсутствовавшие на опытной машине) верхнюю ДТ-В7, нижнюю ДТ-Н7С и кормовую ДК-7 подвижные пушечные установки, прицельные станции ПС-48М, радиолокационные прицелы РПС-1 "Аргон" и РБП-4 "Рубидий-ММ-2". Прицел ОПБ-10С заменили на оптический векторно-синхронный ОПБ-11Р, а кислородные приборы КП-16 - на КП-24. Изменили конструкцию поясов лонжеронов, повысив надежность их соединений, и расширили гондолы двигателей, что позволило упростить установку и демонтаж ТРД.

В таком виде второй экземпляр Ту-16 прошел в сентябре 1953 г. заводские и в апреле 1954 г. государственные испытания. 1 мая девять серийных машин впервые продемонстрировали над Красной площадью в Москве.

Постановлением правительства от 28 мая 1954 г. были утверждены летно-технические данные для серийных Ту-16: максимальная скорость при нормальной полетной массе и максимальной тяге двигателей - не менее 992 км/ч на высоте 6250 м; техническая дальность при максимальных массе и бомбовой нагрузке 3000 кг - 5760 км; длина разбега - 1900 м, пробега -1655 м.

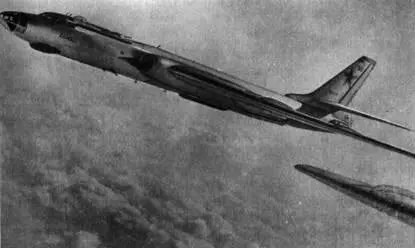

С появлением Ту-16 (рис. 181) завершился переход отечественных ВВС на реактивную технику. Довольно быстрое освоение бомбардировщиков с большой дальностью полета летным и наземным составом Дальней авиации позволило держать под "прицелом" основные военные объекты вероятного противника на евразийском континенте. Расширению использования самолета Ту-16 способствовало создание сети современных аэродромов с бетонными ВПП, позволявшими эксплуатировать технику независимо от климатических условий. Несмотря на имевшиеся недостатки Ту-16 находился на уровне мировых образцов авиационной техники и высоко оценивался летными экипажами как отечественных, так и зарубежных ВВС.

Рис. 181. Дальний бомбардировщик Ту-16

Рис. 181. Дальний бомбардировщик Ту-16

Ту-16А- носитель ядерного оружия. Отличался главным образом термостатированным бомбоотсеком и установкой дополнительного оборудования для обеспечения контроля за ядерным боеприпасом. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 9 августа 1956 г. на самолетах заменили тонкую нижнюю обшивку на более теплостойкую. Низ фюзеляжа окрашивали белой краской для повышения отражающей способности при световой вспышке ядерного взрыва.

Ту-16Т- самолет-торпедоносец. Создавался в соответствии с постановлениями Совета Министров от 28 мая 1954 г. и 2 февраля 1956 г. В состав вооружения Ту-16Т входили четыре реактивные торпеды РАТ-52 или шесть торпед 45-54ВТ.

Ту-16Р ("92")- дальний разведчик (рис. 182). Государственные испытания самолета Ту-16Р завершились в октябре 1956 г. При переоборудовании серийной машины в разведчик двигатели АМ-ЗА заменили на АМ-ЗМ (РД-ЗМ) с большей тягой. Одновременно установили подвесную кабину для спецоператора с аппаратурой радиолокационной разведки и постановки помех.

На створках бомболюков выполнили четыре фотолюка со створками под фотоаппараты АФА-ЗЗМ/75 и АФА-ЗЗМ/100 для маршрутной съемки. В задней части бомболюка установили спаренные ночные фотоаппараты НАФА-6/50, с левого борта -один АФА-ЗЗМ/75 для перспективной съемки. Вместо серийной фотоустановки для плановой съемки применяли фотоаппарат АФА-ЗЗМ/20. В процессе эксплуатации и серийного производства появились и другие модификации разведчиков, в частности Ту-16Р-2. Они отличались новым, более совершенным и разнообразным фото- и радиотехническим оборудованием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)