Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Всего в ходе испытаний произведено три пуска в 1959 г. и 19 - в 1960 г. По результатам испытаний самолет-мишень "203" был рекомендован к принятию на снабжение Министерства обороны (МО) СССР. В 1961 г. началось его серийное производство под обозначением Ла-17М. С середины 1960-х гг. по советской лицензии Ла-17 строился в КНР как "Chang Kong I" (CK-1), а в 1970-е и 1980-е гг. неоднократно модернизировался.

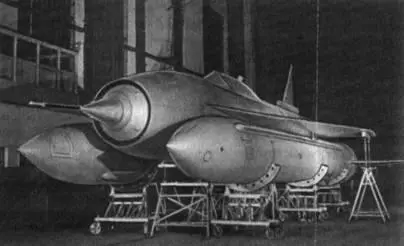

Ла-17Р (заводской индекс "204")- беспилотный самолет-фоторазведчик для фронтовой разведки, разработанный на базе самолета-мишени Ла-17М (рис. 86).

Работы на заводе им. С.А. Лавочкина по модификации Ла-17М в самолет-фоторазведчик начались в конце 1960 г. На машину установили новые автопилот и аппаратуру радиоуправления. Существенной перекомпоновке подверглась передняя часть фюзеляжа, где разместили фотоаппаратуру.

Рис. 86. Беспилотный самолет-фоторазведчик Ла-17Р ("204") на пусковом устройстве

Рис. 86. Беспилотный самолет-фоторазведчик Ла-17Р ("204") на пусковом устройстве

В ноябре 1961 г. самолеты-фоторазведчики "204" вышли на совместные летные испытания первого этапа, завершившиеся в июле 1962 г. По материалам проведенных девяти пусков были определены летно-технические характеристики самолета-фоторазведчика. В декабре 1962 г. на второй этап совместных летных испытаний представили десять машин "204", доработанных по рекомендациям первого этапа. Были произведены 11 пусков самолетов-фоторазведчиков. В июле 1963 г. испытания успешно завершились.

По окончании всех работ в 1964 г. самолет-фоторазведчик "204" был принят на вооружение и получил обозначение Ла-17Р. Он стал первым в стране армейским тактическим беспилотным фоторазведчиком. Ла-17Р под обозначением УР-1 поставлялся в Сирию. Самолет "204" был модернизирован в "204М" (Ла-17РМ).

Ла-17ММ (заводской индекс "202")- дальнейшее развитие самолета-мишени Ла-17М.

В январе 1962 г. Машиностроительный завод им. С.А. Лавочкина приступил к модификации десяти самолетов-мишеней Ла-17М. 1 февраля 1963 г. начались заводские летные испытания "202", завершившиеся 24 апреля того же года с положительными результатами. С 1 октября по 30 декабря 1963 г. прошли совместные испытания. В 1964 г. под обозначением Ла-17ММ самолет-мишень "202" был запущен в серийное производство.

По сравнению с Ла-17М самолет Ла-17ММ имел еще более широкий диапазон высот боевого применения (он увеличился с 3000...16 000 м до 580...17 500 м), большую продолжительность полета по запасу воздуха (до 100 мин вместо 60), большую дальность сопровождения наземными РЛС типа П-30 (до 400...450 км вместо 150... 180 км). По отражающей поверхности в трехсантиметровом диапазоне длин волн он мог имитировать самолеты типа ФКР-1, Ил-28 и Ту-16. Двигатель РД-9БК был заменен на двигатель РД-9БКР, оборудованный ограничителем скоростного напора "ОС-2" для полета на высотах 500...3000 м.

Ла-17К- самолет-мишень, модификация Ла-17 под ТРД Р-ИК-300. В середине 1970-х гг. на Ла-17ММ было решено заменить двигатели РД-9БКР на двигатели Р-11Ф2С-300. К этому времени все конструкторское сопровождение изделий типа Ла-17 с Машиностроительного завода им. С. А. Лавочкина было передано на серийные заводы. Однако провести модернизацию Ла-17ММ на серийном Оренбургском машиностроительном заводе из-за отсутствия там квалифицированного конструкторского бюро не представлялось возможным. Эта часть работ была передана Казанскому государственному КБ спортивной авиации (в дальнейшем ОКБ "Сокол").

Рис. 87. Крылатая ракета "Буря"

Рис. 87. Крылатая ракета "Буря"

Специально доработанный двигатель получил индекс Р-ПК-300. Были внесены соответствующие изменения в различные системы самолета и наземное оборудование. Техническое задание ВВС на новый Ла-17 вышло 14 мая 1975 г. По завершении работ в 1978 г. этот самолет передали для серийного производства на Оренбургский машиностроительный завод, где под обозначением Ла-17К он строился до середины 1993 г.

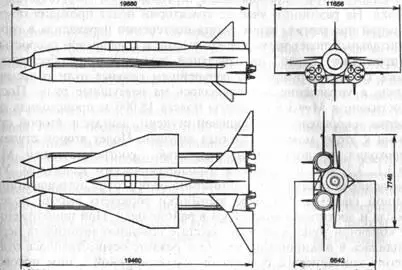

Крылатая ракета "Буря"

"Буря" (заводской индекс "350")- двухступенчатая межконтинентальная крылатая ракета (рис. 87, 88). Первая ступень крылатой ракеты состояла из двух симметрично подвешенных стартовых ускорителей, которые оснащались четырехкамерными ЖРД С.2. 1150 конструкции А.М. Исаева со стартовой тягой 68 400 кгс каждый. Вторая (маршевая) ступень - крылатая ракета, выполненная по нормальной самолетной схеме со среднерас-положенным тонким треугольным крылом малого удлинения стреловидностью 70* по передней кромке. Крестообразное оперение было размещено в хвостовой части. Корпус имел цилиндрическую форму, немного суженную спереди и сзади. Двигатель-сверхзвуковой ПВРД (СПВРД) конструкции ОКБ-670 М.М. Бондарюка - РД-012 (РД-012У). Этот двигатель работал на высотах 16 500...25 000 м при скоростях полета, соответствующих М = 3,1. Подача топлива в двигатель осуществлялась с помощью турбонасосного агрегата. По всей длине внутри корпуса маршевой ступени проходил канал воздухозаборника СПВРД. Полость между стенками канала и наружной обшивкой фюзеляжа служила емкостью для топлива (за исключением центральной части, где располагался приборный отсек). Передняя часть корпуса маршевой ступени представляла собой сверхзвуковой диффузор, центральное тело которого служило контейнером для боевой части.

Рис. 88. Схема крылатой ракеты "Буря"

Рис. 88. Схема крылатой ракеты "Буря"

Поскольку полет маршевой ступени совершался в течение продолжительного времени на высокой сверхзвуковой скорости, в конструкции МКР "Буря" широко использовались титан и коррозионно-стойкая сталь. Для обеспечения нормальных условий работы аппаратуры и агрегатов приборный отсек был снабжен специальной системой кондиционирования, а рулевые приводы имели водяную систему охлаждения. Кроме того, ракета была оборудована азотной системой, предназначенной, с одной стороны, для охлаждения приборного отсека, с другой - для наддува водяных и топливных баков.

Старт "Бури" производился вертикально с лафета-установщика. На разгонном участке траектории полет проходил по заданной программе, затем ракета постепенно переходила в горизонтальный полет на маршевой высоте и с маршевой скоростью. Управление "Бурей" на начальной стадии разгона обеспечивалось газовыми рулями. В дальнейшем газовые рули сбрасывались, а управление переключалось на воздушные рули. После достижения М = 3,5 и высоты полета 18 000 м происходила отцепка ускорителей от маршевой ступени, двигатель второй ступени к этому моменту уже был запущен. Полет второй ступени проходил с постоянной скоростью, соответствующей М = = 3,1...3,2, и с постоянным аэродинамическим качеством. Управление осуществлялось автономно от бортовой астронавигационной системы. По мере выработки горючего высота полета росла и достигала около 25 км в районе цели. При приближении к конечной точке маршрута ракета с помощью автопилота переводилась в пикирование. На этом режиме осуществлялось отделение контейнера с боезарядом и соединенной с ним носовой части маршевой ступени (выполнявшей роль стабилизатора).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)