Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всего три иконы: «Спас Вседержитель», «Апостол Павел» и «Архангел Гавриил». Всего три иконы: с большими потерями красочного слоя, с глубокими царапинами на ликах. И, тем не менее, Звенигородский чин (так были названы обретенные святыни) — одно из самых значительных произведений всей древнерусской иконописи. И не только по своим живописным достоинствам.

В этих поясных изображениях, предназначенных для деисусного чина иконостаса, воплотилась основная богословская мысль всего русского иконописания начала XV века — надежда на добрый ответ на «страшней судище Христове» и на милосердии Божие. И самым ярким выразителем этой мысли стал преподобный Андрей Рублев.

Звенигородский чин — это своеобразная иконографическая полемика с византийскими изографами и, в первую очередь, с Феофаном Греком.

Иконы и фрески Феофана — свидетельство о непостижимости и «надмирности» Бога. Поэтому столь суров и величав Пантократор в куполе церкви Спаса Преображения на Ильине улице, потому так сосредоточены на внутренней молитве и погружены в себя апостолы и святые.

Иконы и фрески преподобного Андрея — свидетельство о приближенности Бога к человеку, конечно только в той мере, которая может быть человеку открыта Самим Богом. Поэтому Лик Спасителя в Звенигородском чине одновременно и так близок к падшему человеку, полон сострадания и понимания человеческой немощи и, в тоже время, так недостижим. А в образе апостола Павла, погруженного, как и апостолы Феофана, во внутреннюю молитву, передано совсем иное состояние — состояние непрестанного диалога человека с Богом, в котором Бог предстает не столько грозным Судией, сколько источником Откровения и надежды.

В иконописи Феофана Грека отразилось мироощущение византийцев, которые чувствовали близящийся закат некогда великой империи и неотвратимость ее конца.

Иконопись Рублева отразила настроения русских людей, которые, пройдя двухвековые страдания, начинали обретать надежду на грядущую перемену своего бытия, на расцвет духовной жизни, на будущую великую историческую миссию Руси, которой суждено, после Византии, стать крупнейшей православной державой мира.

В Древней Руси не сложилось высокого «книжного» богословия. Причина этому — разрушительное нашествие Орды и почти трехвековое иго, а также раздробленность Руси на многочисленные, часто враждующие между собой, княжества. И поэтому богословская мысль русских людей нашла свое выражение именно в иконе.

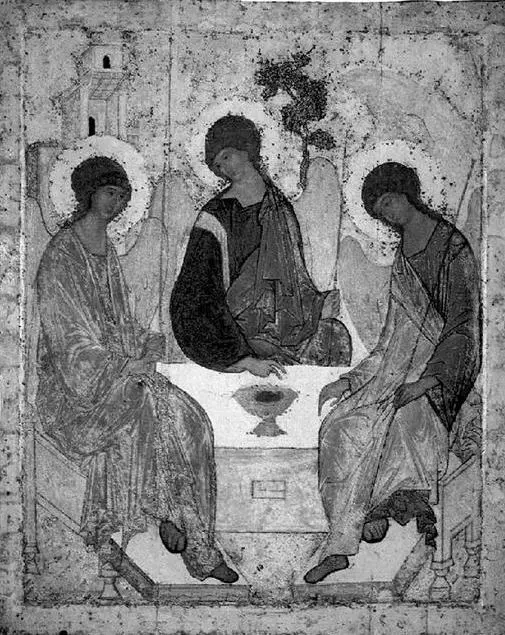

И во всей степени совершенства это отразилось в рублевской «Троице», иконе, ставшей зримым образом всего христианского учения о Святой Троице.

Историческая канва написания иконы такова. В 1408 году Троицкий монастырь был разорен и сожжен татарами. На месте пепелища начинается восстановление обители в новом качестве: вместо деревянных построек возводятся каменные. Руководит всеми работами преподобный Никон Радонежский — ученик и преемник святого Сергия. В летописных источниках сообщается, что именно преподобный Никон пригласил для росписи нового храма в честь Пресвятой Троицы иконников Андрея и Даниила. По всей видимости, росписи и иконостас были выполнены в 20-е годы XV-го века. Тогда же преподобным Андреем написана и храмовая икона — «Троица Ветхозаветная». (Подробнее об иконе см. в разделе «Двунадесятые праздники», С. 162–164).

Икона преподобного Андрея, по словам М. Алпатова, имеет «множество сокровенных соответствий, ритмических повторов, нечто вроде внутренних рифм и аллитераций стихотворной речи. Невозможно исчерпать то изобилие значений, которое вложено художником в его образ. Как отточенный бриллиант, он отливает множеством граней».

Когда в 1904 году реставраторы сняли богато украшенный оклад с иконы «Троица», перед их глазами предстала довольно традиционная, даже банальная иконопись. И только после того, как терпеливо были расчищены все слои позднейших записей, реставраторы поняли, какой памятник древнерусского иконописания открылся перед ними.

Ученый, философ, богослов, протоиерей Павел Флоренский дал наиболее убедительную характеристику этой, имеющий всемирное значение иконе: «из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит то, о котором не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: “Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог”«.

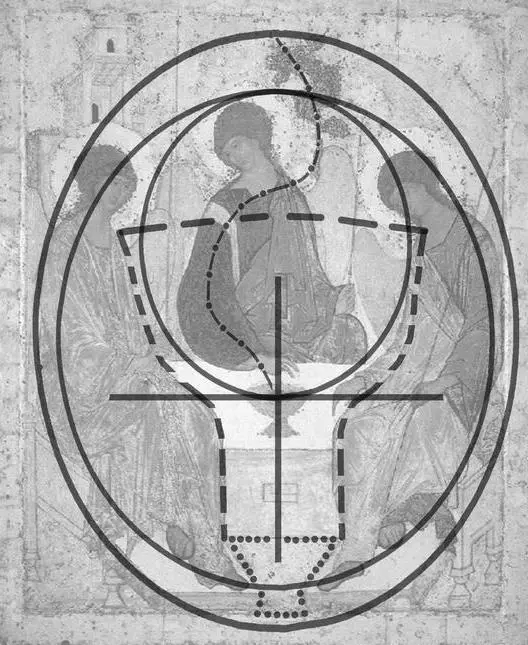

В основу композиционного построения иконы, как уже упоминалось, положен вытянутый по вертикали круг — эллипс. Он образован положением фигур Ангелов, поворотом их голов с нимбами, соприкасающимися крыльями, характерным изображением стоп, динамичным направлением горки, древа и строения на заднем плане. Помимо эллипса в композицию иконы вписан и крест, вертикаль которого проходит через фигуру центрального Ангела с опущенной к чаше рукой, а горизонталь — по линии престола, через изображения чаши.

При. Андрей Рублев. Троица Ветхозаветная. 1423–1427 гг.

Круг, но наблюдению Платона, как одна из правильных геометрических фигур, — символ покоя и совершенства. Не только в «Троице», но и в других иконах и фресках преподобного Андрея незримо присутствует круг. Именно поэтому многие рублевские композиции вызывают у предстоящих перед ними людей чувство законченности и духовного совершенства.

В цветовом решении акцент сделан на центральной фигуре. Насыщенные цвета синего гиматия и вишневого хитона, как отголоски эха, отображаются в одеждах боковых Ангелов, но уже в менее насыщенной тональности. Преобладающие в колорите иконы оттенки синего уравновешиваются более теплыми тонами: розоватыми и охристыми. На иконе, конечно, присутствовало и золото, но оно не сохранилось.

Композиционная схема иконы «Троица Ветхозаветная»

Символика «Троицы» сложна и многопланова. Так, например, чаша с головой жертвенного животного — это и символ грядущего Спасения, связанного с Божественной Жертвой, и, одновременно, символ Евхаристии. Контуры чаши неявственно повторяются в абрисе, образованном ногами и расположением рук боковых Ангелов. Еще один контур чаши угадывается между двумя подножиями (площадками, на которых поставлены ступни Ангелов) и нижней линией престола.

Фрагмент иконы при. Андрея Рублева «Троица Ветхозаветная». 1423–1427 гг.

Гора — символ духовной высоты и напоминание о самых значимых событиях Священной истории: получение Моисеем Заповедей на Синайской горе, Нагорная Проповедь, Преображение Господне на горе Фавор, Крестная Жертва на Голгофе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: