Шри Ауробиндо - Шри Ауробиндо. Тайна Веды

- Название:Шри Ауробиндо. Тайна Веды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Адити»c333f41a-9cc0-11e4-9836-002590591dd6

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7938-0034-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шри Ауробиндо - Шри Ауробиндо. Тайна Веды краткое содержание

Веды – священные писания древней Индии, свод таинственных гимнов богам, созданных легендарными провидцами-риши. На протяжении веков и тысячелетий смысл древнего знания был утрачен, в результате возникли самые разнообразные трактовки гимнов, подчас туманные и противоречивые. В настоящем томе приводится «психологический» подход к интерпретации Вед, данный Шри Ауробиндо, форма изложения которого отличается от принятой в современной европейской индологии. Здесь мы встречаем скорее не строгое рационалистическое исследование, изложенное сухим языком научного тракта, а выражение мистического видения, стремящегося проникнуть в самые глубины сокровенного знания и мысли древнего писания.

Шри Ауробиндо. Тайна Веды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

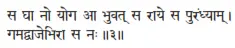

sa ghā no yoga ā bhuvat sa rāye sa puraṁdhyām ǀ

gamadvājebhirā sa naḥ ǁ

«Это он постоянно был с нами в союзе (с нашим желанием), он всегда для нашего блаженства, он всегда в поддержании нашего града, всегда он приходит к нам с дарами изобилия (в руках)».

Здесь ударение делается на слове «он» saḥ , которое повторяется в каждом обращении – sa yoge , sa rāye , sa puraṁdhyām ; при этом частица ghā подчеркивает намерение риши сделать ударение на этом слове. Риши объясняет, почему именно к Индре, indramabhi , должна быть обращена хвала: Индра всегда присутствует при исполнении нашего желания, всегда, когда блаженство становится плодом движения нашего сознания, всегда, когда обретение желаемого и наше блаженство оказываются под угрозой и град наш необходимо защитить от дасью, разбойников, врагов. Индра всегда приходит к нам, неся новое качество для способностей ума, приумноженные ресурсы умственных сил для нашего активного сознания. bhuvat , gamat – это формы прошедшего времени, образованные непосредственно от корней bhū , gam . Форму rāye я считаю дательным падежом, хотя у меня нет полной уверенности в том, что мы иной раз не сталкиваемся здесь с формой местного падежа rāye от слова rāyaḥ – подобно формам yoge и puraṁdhyām .

Yoga . Идея йоги в ведийском понимании заключается в том, что наше внутреннее существо стремится к соединению с сущностью, выраженной в других людях, предметах или силах – в форме ли приложения усилия, контакта сознания или обретения желаемого.

Puraṁdhyām . Я не могу принять толкования этого слова Саяной в значении yoṣiti или же bahuvidhāyām buddhau ; его связь значений puram – bahu и dhi – buddhi весьма искуственна и надуманна. Pur – есть нечто наполненное, или нечто содержащее и сохраняющее, отсюда значение «город», ādhāra , – наш град о девяти вратах, в котором мы храним наши обретения и наслаждаемся нашим блаженством; dhiḥ – «удерживающий», «поддерживающий». Град, постоянно подвергающийся нападениям духовных врагов – дасью, ракшасов, Дайтьев, Вритр и пани, – должен поддерживаться и охраняться силами богов, прежде всего Индрой, всегда Индрой, и превыше всего Индрой.

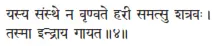

yasya saṁsthe na vṛṇvate harī samatsu śatravaḥ ǀ

tasmā indrāya gāyata ǁ

«Воспойте того Индру, чьих коней не удержать врагам при столкновении в битвах».

Saṁsthe . Интерпретация Саяны yasya rathe [ yuktau ] harī кажется мне весьма натянутой и едва ли возможной. Если saṁstha , что здесь переводится как «столкновение», значит ratha «колесница», согласно Саяне, а vṛṇvate значит saṁbhajante , то из этого вытекает единственный смысл: «враги Индры в колеснице Индры не одобряют его коня!» Нам требуется найти более подходящее значение для слова saṁstha . Раз речь идет о битвах, то можно предположить, что имеются в виду стычки и столкновения с врагами, слово же vṛṇvate очень часто встречается в значении «задерживания», «препятствования» или «противодействования». Когда Индра в пылу битвы вступает в противоборство с врагом, движение его колесницы остановить невозможно; она всегда сметает препятствия на своем пути и достигает цели. Стих, следующий за фразой ā bhuvat puraṁdhyām предыдущего рика и завершающийся возратом к изначальной идее, весьма уместно в заключении имеет слово gāyata , «воспойте», – так, с чисто ведийским совершенством стиля обретает завершение мысль, начатая с pra gāyata и развернутая через indraṁ sacā .

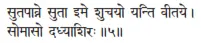

sutapāvne sutā ime śucayo yanti vītaye ǀ

somāso dadhyāśiraḥ ǁ

«Выжаты для очищения эти соки Сомы; чистые, они текут для твоего проявления, способные тогда нести свою силу».

Sutapāvne . Somasya pānakartre , говорит Саяна, и он вполне может быть прав, ибо слово pavan в классическом санскрите, несомненно, предстает существительным, означающим субъект действия, и если принять его в этом значении, фраза обретает весьма вероятный смысл. «Вот эти соки Сомы, выжатые для пьющего Сому». Но согласно открытию европейских ученых в древнем арийском языке дательный падеж – здесь суффикс ane – употреблялся в качестве отглагольной формы для выражения действия, наряду с выражением субъекта действия; вероятно, эта форма находит отражение и в инфинитивном суффиксе греческого языка, nai , enai , в то время как укороченная форма an дательного или именительного падежа появляется в обычной инфинитивной форме греческого, ein . Древнее арийское asan – «бытие», в греческом сохранилось в виде einai – «быть»; dāvan – «давание» как dounai – «давать»; bhuvan – «становление» как phuein – «становиться»; śruvan – «слышание» как kluein – «слышать». Можем ли мы считать, что эта древняя арийская форма сохраняется в Веде и в таких формах, как pāvane , dāvane ? Предположение представляется логичным и обоснованным. Но в таком случае у нас получается весьма гротескная фраза – «эти соки Сомы были выжаты в целью пить Сому»! Если мы должны принять слово pāvan как несущее идею «питья», то толкование Саяны оказывается гораздо более предпочтительным. Однако, хоть pāvan и воспринимается нами естественно как та же форма, что и dāvan – образующаяся добавлением суффикса an к корню pā , «пить», с полугласным va для благозвучия, что мы находим в тамильских и санскритских формах типа bruvan , stuve , – все же слово pāvan может с тем же успехом происходить и от корня pū – «очищать» – при изменении корневого гласного, как в форме pāvaka и pāvan , перед окончанием an . Применив наши рассуждения к слову sutapāvne , мы обнаружим смысл глубокий и яркий, вполне соответствующий стилю гимнов Мадхуччахандаса – тонкому, с богатым подтекстом. Соки выжимаются для предварительного процесса очищения того, что было выжато, sutapāvne ; очищенные же, śucayaḥ , они готовы к употреблению, yanti vītaye , ибо они уже dadhyāśiraḥ «способны нести свою силу». Сразу становится понятным присутствие эпитета śucayaḥ «очишенные», который до этого выглядел просто украшающим – не то чтобы совсем не нужным, но необязательным; теперь же это слово приобретает важнейшее значение и, действительно, становится неизбежным в данном контекте; тогда и эпитет dadhyāśiraḥ становится столь же необходимым в качестве кульминации всей фразы и мысли.

Vītaye ). Саяна интерпретирует – bhakṣaṇārthe , «для вкушения», но дает и ряд других значений корню vī , gati-vyāpti-prajanana-kanti-asana-khādaneṣviti . В значении «продвижения», как в привычной классической форме vīta , vi иногда образуется из префикса и корня: vi + i , «идти»; глагол же, с которым мы имеем дело здесь, vītaye , это скорее долгая форма vī от первичного корня vi – «проявлять», «открывать», «сиять», «рождаться», «появляться», «производить», «расти», «распространяться», «расширять», «двигаться», значения которого сохранились в таких словах как, vayas , viyat , vayunam . Толкование khādana , «еда», кажется мне мало вероятным, навязанным этому слову сторонниками обрядов с целью ввести этот важнейший ведийский термин в рамки своих ритуалистических концепций. Я полагаю, что это слово в Веде сохраняет свой изначальный смысл: «проявление», «появление», «рождение» или «распространение». Словом vīti описывается важнейший процесс ведийской йоги: проявление для образования и действия того, что до той поры оставалось непроявленным, неопределенным или нереализованным в нас. Это ради проявления богов или проявления энергий и деяний, которые они представляют, vītaye или devavītaye , ведийский вершитель жертвоприношения получает посвящение, приходя к самопознанию и самоотречению внутри себя, а вовне – к формам богопочитания и приношения жертв. Соки Сомы, очищенные, yanti vītaye , «текут, чтоб проявить», «для проявления» – в данном случае, как мы видим из следующего стиха, vṛddho ajāyathaḥ – Индры, Владыки умственной силы, бога, к которому обращен этот гимн.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: