Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2

- Название:Лошадь как Искусство. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005903167

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2 краткое содержание

Лошадь как Искусство. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но чем выше интеллект… тем меньше состав табунов. Лошади собираются в большие табуны только в период спаривания, а все остальное время предпочитают жить небольшими группами. Вместе мы, конечно, сильнее, но удержать в голове все связи невозможно. Как и прокормить крупный организм на маленькой территории. Поэтому в природе, чем выше интеллект, тем выше уровень индивидуальности. И огромные табуны тарпанов начинают делиться на более мелкие группки. А раз так, то иногда эти группки встречаются, и уже налаженная коммуникация табуна вынуждена подстраиваться под чужаков. Справедливости ради стоит сказать, что обычно это кончается стычками, и табуны вновь расходятся. Но все же состав табунов иногда меняется, и несколько усложняет имеющееся поведение. Таким образом, лошади получили более крупный, развитый, и обладающий большим потенциалом мозг, направленный на запоминание множества фактов окружающей среды, что невозможно без увеличения чувствительности, а также без активного социального взаимодействия и распределения ролей, что обязательно включает в себя распознавание тонких сигналов, эмоций, богатое социальное взаимодействие и т. д. Хотя стоит признать, что мозг лошади довольно ограничен в возможностях построения долгосрочных планов и логического и предметного мышления. Да им этого и не нужно, ведь, как и у большинства животных, завтрашний день может не наступить. При этом лошади умеют прекрасно исследовать, а некоторые и использовать предметы, а это говорит о неплохом потенциале ассоциативных полей.

Эндокасты конского мозга из раннего плейстоцена имеют более мощный неокортекс и гораздо большее количество борозд, чем у гиппариона или плиогиппуса. Похоже, что сперва мозг повысил сложность своего строения, то есть упростил связи для использования важных повседневных функций вроде распознавания эмоций, языка телодвижений и ритуального поведения, и только у потомков ранних лошадей, увеличился в размере. Причем не только за счет увеличения размеров тела: размер тела плейстоценовой лошади, по сравнению с плиогиппусом, увеличился в 2,9 раза, а мозг в 3,2 раза. То есть относительный объем мозга увеличился на 83%, что гораздо выше, чем следовало бы ожидать у млекопитающего аналогичного размера. Во время позднего кайнозоя мозг рос во всех направлениях, но особенно в высоту; теменная доля, вероятно, как и учеловека, отвечает за запоминание шаблонов поведения и данных и соответствующие движения, а также за способность к воображению, а зрительная за увеличение способности к распознаванию различных объектов. Обонятельные луковицы расположены намного ближе к головному мозгу и не выступают так же как у плиогиппуса, что, скорее всего, говорит о повышении чувствительности этой области. Есть предположения, что обонятельная доля связана с интуицией, но строгих научных подтверждений этому нет, просто потому что наука пока точно не может определиться с тем, что же такое интуиция и как ее измерять. Высокая внутривидовая и индивидуальная изменчивость мозга лошадей начала четвертичного периода, по сравнению с их предками, подтверждает мысль о высокой степени индивидуальности этих животных.

Палеонтологи обнаружили, что именно в это время в Северной Америке возрастает количество крупных хищников. Хотя пока не совсем понятно увеличение ли их численности вызвало ускорение эволюции лошади в сторону однопалости, скорости и интеллекта или наоборот, увеличение числа копытных позволило хищникам процветать. Скорее всего, эти процессы подстегивали друг друга по принципу положительной обратной связи. Но не стоит сбрасывать со счетов и то, что при расселении по новым территориям дикие лошади вынуждены держать в голове и манипулировать огромным количеством знаний, гораздо большим, чем их домашние потомки, оказавшиеся в условиях сильно упрощенной, наполненной стереотипами среды, обедненной в области чувств и эмоций, языка телодвижений, фактически в тюрьме. Да, им не надо думать о том, где какая трава растет, где есть выходы соли на поверхность, укрытии, хищниках, смене обстановки, то есть том, что миллионы лет составляло их природу, люди облегчили им жизнь… не дав взамен ничего достойного. «Молчи и подчиняйся» – принцип, который до сих пор люди применяют к животным и другим людям, честно говоря, не очень достойный интеллектуальных существ. Мы тоже лишили себя сложности существования в мире природы, но создали взамен искусство, культуру, науку, возможность развития очень многообразных социальных отношений. Комфорт и медицина физически ослабили нас, но позволили жить дольше и развиваться, не думая о пище и укрытии. А у лошадей мы отняли все, не дав ничего взамен. Другими словами человек упростил среду, формировавшую тело и мозг лошади. Не удивительно, что мы имеем гигантское количество лошадиных болезней, проблемы с копытами, а часто получаем сопротивление, как реакцию протеста. Это заявление природы о том, что организм находится на грани поломки. Ведь организм – это не только тело, а, в первую очередь, мозг, который и воспринимает окружающий мир.

Но вернемся в Америку раннего плейстоцена. Часть современных лошадей мигрировала через Берингию в Азию, на территории Великих Равнин процветали огромные и стремительные хищники, начался расцвет парнокопытных, а ледник то наступал, то таял. Собственно, именно таяние ледника и поставило точку в исчезновении полулесных гиппарионов, дав возможность парнокопытным процветать в условиях топких почв. Во время таяния ледника гигантское количество воды растекалось по равнинам, затапливая почву, на которой не могли жить гиппарионы, и провоцируя расширение площади лесов. Но когда много воды и много тепла появляется еще одна жуткая напасть тундры и тайги – гнус. И если животные с плотной шерстью и относительно толстой кожей еще могут выдержать его натиск, то тонкокожим лошадям, привыкшим только к мелким насекомым открытой степи, тундровые и таежные кровососы жизни не давали. А после того, как высыхала тундра, ее место занимали таежные леса, сокращая площадь степей. Изменения растительности, то есть кормовой базы, весьма существенно сказались на американских лошадях, они умирали от голода, не успевая дать потомство. Конкуренцию лошадям в лесной зоне как раз и составили олени, лоси и бизоны. О последних стоит рассказать особо, поскольку в культуре индейцев равнин им отводится самая важная роль.

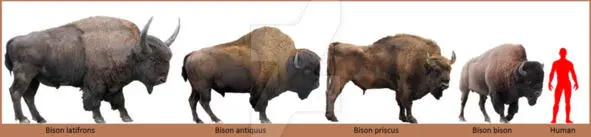

Бизоны – типичные евразийские животные. В расцвете своего существования они были крупнейшими из полорогих, и с ними могли сравняться лишь тибетские яки и первобытные туры. Подобно лошадям, перешедшим по Берингии из Америки в Азию, бизоны тем же способом проникли в Америку, где и соседствовали с мамонтами, предками лошадей и американскими верблюдами. После чего их популяции параллельно развивались на обоих материках. В середине четвертичного периода, около 1 млн. лет назад, бизоны достигли в Евразии и Америке наибольшего веса – до 2— 2,5 тонн, и роста 2,5 метра в холке, и размаха рогов более 2 метров! Их стада в Евразии также были огромны и бродили по равнинам от Британских островов до Камчатки и от Таймырского полуострова до Тянь-Шаня и Тибета. В Америке они поначалу обитали на Аляске и севере Канады, а с началом последнего ледникового периода, 130—75 тыс. лет назад были оттеснены ледником южнее Великих озер. Так бизоны впервые проникли на Великие равнины Америки, образовав два подвида лесного и степного бизона, но пока многочисленные табуны лошадей занимали все свободные территории, а пищи в лесах вполне хватало, поэтому бизоны прекрасно жили на окраинах Равнин. Однако лошади имели быстрое пищеварение и обычно ели на ходу, срезая резцами верхушки трав, где находятся семена и злаки, пережевывая пищу небольшими порциями. Бизоны же, как парнокопытные, предпочитали медленное переваривание более мягкой травы в многокамерных желудках. Таким образом, бизоны избежали прямой конкуренции, постепенно им удалось занять большую территорию, и скоро они распространились по обширным прериям на юг до Мексики и Флориды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: