Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2

- Название:Лошадь как Искусство. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005903167

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2 краткое содержание

Лошадь как Искусство. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

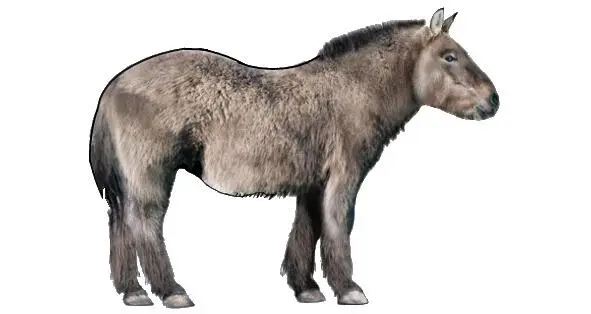

В зависимости от условий существования, однопалые лошади дали множество различных вариантов. В первую очередь, конечно, стоит упомянуть лошадь ленского или тундрового типа – маленькую, мохнатую, с круглым телом, способную выживать в суровых условиях Севера, наравне с мамонтами и северными оленями. Удивительной особенностью этих лошадей была кровь, подобно антифризу, не замерзающая на морозе, что позволяло им выдерживать самые ужасные холода. После таяния ледника эта лошадь исчезла, частично дав начало якутским лошадям. Южные же ветки предков лошади дошли до самого юга, породив виды: похожих на лошадей Пржевальского, обитателей азиатских и европейских степей, крупных грубокостных коней севера Европы, тонкокостных, широколобых скакунов горных плато и среднегорий ряда стран Средней Азии и т. д. Относительно недавно ученые обнаружили еще один удивительный вид, который, похоже, стал переходить на мясную пищу. С чем это было связано пока непонятно, возможно они иногда питались леммингами, как северные олени, но выдержать конкуренцию с более продвинутыми хищниками копытным не удалось.

Разумеется, абсолютное большинство лошадей жило в степной зоне. Гигантские холодные пространства азиатской степи, полные трав, дали возможность лошадям плодиться в невообразимых количествах. Часть этих животных оказалась вытеснена на границы ареала, и вынуждена была приспосабливаться к новым условиям. По поводу появления европейских лошадей существует две версии. Первая, что изначально все лошади принадлежали к степному типу, но постепенно расселяясь по долинам больших рек, они проникли далеко в зону тайги и лесов, где приобрели некоторые своеобразные черты телосложения и новые адаптивные качества. Вторая версия считает, что европейские лошади произошли от тундровых, расселявшихся по краю ледника и, таким образом, проникших в зону европейских лесов, минуя тундростепи. Здесь они образовали лошадей двух видов. Первый вид, обитавший в лесах северо-западной Европы, скорее напоминал современных исландских лошадей и эксмурских пони: небольшие, мохнатые, привычные к влажному и холодному климату. Второй вид был более крупным, достигавший 1,5м, обитал на севере Евразии, в горных и лесных районах – Альпах, Вогезах, Польше, Литве. Он был более тяжелым и мощным, внешне напоминал лошадь Пржевальского или норвежского фьорда.

На самом юге азиатской степи также было два вида, более приспособленных к жаре и засухе. Первый вид – тонконогая лошадь, высотой не более 1,5м, быстрая и выносливая, с тонкой кожей, узким длинным телом и длинными ушами. Они обитали как в холмах, так и на границе пустынь и степей, чем и объясняется их вытянутая форма тела, прекрасно подходящая для скоростного передвижения по прямой. Вероятно, в Передней Азии этих лошадей было немного, а людей наоборот, последние легко свели их поголовье к нулю (как и множество других видов). А вот в Средней Азии, где людей было мало, этим лошадям удалось продержаться до тех пор, пока поумневшее человечество не одомашнило и не сделало их основой ахалтекинской и родственной ей пород.

В песчаных и каменистых пустынях, и на гонных склонах обитала совсем другая пустынная лошадь: не выше 1,2м, с коротким корпусом и длинными ногами, задранным вверх крупом и шеей, помогавшим передвигаться по вязкому песку. От них пошли арабская и каспийская породы.

Но все же главным центром жизни однопалых коней оставалась Великая Степь – земля ветров, солнца, твердых почв и зерновых трав. После таяния ледника, около 12—10 тыс. лет назад, вода растеклась по окрестностям, образовав сырую и холодную тундру и обширные пространства тайги, с гигантским количеством гнуса, а площадь азиатских степей сильно сократилась. Лошади южных полупустынь, европейских лесов и Великой Степи оказались отрезаны друг от друга климатическими зонами (хотя восточная часть Евразии все же местами переходила в лесостепь и степь, а южная часть Степи точечно встречалась с южными землями). И дальнейшие события, оказавшие существенное влияние на мир лошади, происходили на территории степной Азии и Причерноморья.

Типичным представителем степных лошадей был степной тарпан. Рост в холке, как и у большинства его родственников, был не более 140—150 см, небольшое компактное туловище, тонкие полосатые ноги, небольшая голова. Летом окрас его становился бурым, зимой светлел до мышастого. Жили тарпаны довольно многочисленными табунами до сотни голов, легко адаптируясь к различным условиям. Как и их предки, они очень хорошо переносили холод, и во время Ледникового периода, адаптировались и к климату юга Европы, благо густых лесов там не было. Лесной тарпан, примерно на пятнадцать сантиметров ниже своего степного собрата, распространился аж до современной Испании и Португалии. Правда, когда 5 тыс. лет назад климат потеплел и леса стали более густыми, чтобы найти подходящую лужайку с травой, ему приходилось несколько дней бродить в зарослях, питаясь кустарниками, корнями и корой деревьев. Поэтому численность его резко упала, и этот вид остался только в Восточной Европе. Степной же тарпан, как кулан и виды, подобные лошади Пржевальского, процветал на огромной территории степей. В Казахстане, особенно в Зауралье и по берегам Сырдарьи, и в Причерноморье огромные табуны тарпанов водились еще в конце XVIII века.

После исчезновения мегафауны лошадь, как северный олень или бизон, стала живым реликтом. Ужасные быстрые хищники больше ее не беспокоили и, будучи прекрасно приспособленной к условиям среды, она процветала: реакция, скорость, пищеварительная система, подходящая для разнообразной степной пищи, прочные зубы, большой мозг… А вот интересно, с чего это взялся большой мозг? Какие способности обрела лошадь, отличавшие ее от гиппариона? Ведь гиппарионы тоже прекрасно расселялись по всей земле, не обладая особо выдающимся мозгом и, скорее всего, сложным поведением. И, кстати, как демонстрирует эволюция и компьютерные эволюционные модели, для процветания мозг вовсе не требуется. А иногда даже мешает. Но каковы необходимые условия, запускающие развитие этого дорогостоящего органа?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: