Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2

- Название:Лошадь как Искусство. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005903167

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2 краткое содержание

Лошадь как Искусство. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

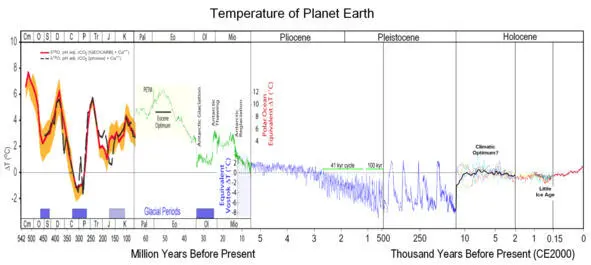

Естественно, миграция гиппидионов в Южную Америку, как и появление диногиппусов в Северной, а вскоре и полное исчезновение гиппарионов, случились не на пустом месте. Соединение Северной Америки с Южной совпало с очередным глобальным похолоданием, начавшимся около 5—7 млн. лет назад, и вступившим в полную силу около 2,5 млн. лет назад. Как раз, когда в Африке, по тем же причинам, появились наши предки – ранние гомо хабилисы. Лошадям пришлось пройти через «бутылочное горлышко», хотя, как всегда, начиналось все довольно невинно, даже, можно сказать, приятно. Перед началом очередного похолодания, как это обычно бывает, неожиданно стало существенно теплее, настолько, что в Северной Америке распространились жители тропических лесов Южной Америки – броненосцы. Леса, как тропические, так и средней полосы, сильно расширились, почвы стали более влажными и мягкими, дав возможность плодиться многочисленным парнокопытным (оленям, косулям, антилопам и т.д.). Парнокопытные, как род, появились почти одновременно с непарнокопытными, но, из-за осушения климата, долгое время оставались в тени. В буквальном смысле: в тени лесов, сокращавших свою территорию. Гиппарионы, захватив открытые пространства степей и лесных окраин, перешли на питание грубой травой и злаковыми, активно плодясь и постепенно становясь все более узкоспециализированными животными. Парнокопытные же пошли по другому пути: леса приучали их питаться и сочной травой, и листьями, и ветками, и корой, поэтому они имели более устойчивую и эффективную пищеварительную систему, чем меригиппусы. Расширение лесов уничтожило кормовую базу многих предков лошадей. Более мягкие почвы трехпалые виды еще могли пережить, но исчезновение привычных трав вкупе с конкуренцией парнокопытных было уже чересчур.

Вполне вероятно, что часть гиппарионов все же начала подстраиваться под новые условия жизни в районе лесов, но внезапное похолодание, осушение и расширение степной зоны, не позволившие приспособиться ни к жизни в степях, ни в лесах, окончательно их добили. Шанс на выживание получила лишь небольшая группа потомков степных гиппарионов – диногиппусов. Здесь у них не было конкурентов, а гигантские хищники не успевали плодиться с такой скоростью. Диногиппусы и стали прямыми предками современных лошадей. Ранние equus (далее просто «лошади») состояли из трех подвидов, один из которых внешне почти не отличим от своих предков, и известен как equus simplicidens или Американская зебра. Она, действительно, имела зеброидные полоски на ногах и теле, толстую шею, способную выдержать укус хищника или сородича, и короткую голову, наподобие ослиной, прямую торчащую гриву, и короткий и жесткий хвост. Но вот мозг у них был несколько больше, чем у диногиппуса.

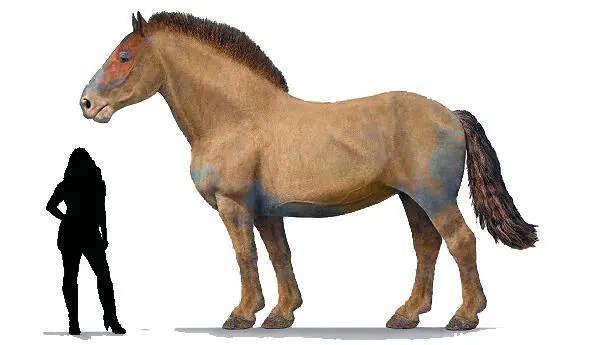

Приспосабливаясь к разным условиям и живя, вероятно, небольшими локальными табунами, потомки диногиппуса быстро разделились на, по меньшей мере, 12 подвидов, объединенных в 4 группы. Все они сосуществовали с другими однопалыми лошадьми вроде астрогиппуса или огромных Equus giganteus, более массивных, чем современные шайры или клайдесдейлы, и с непохожими, но все еще доживавшими свой век гиппарионами и их родственниками. По форме и размерам они были уже близки к лошади современного типа.

В самом конце плиоцена Южная Америка, наконец, соединилась с Северной, и Панамский перешеек изменил океанские течения. Теплая вода теперь, по большей части, оставалась в Атлантическом океане, а в Северный Ледовитый ее попадало слишком мало. Одновременно упал и уровень CO 2в атмосфере, что, возможно, связано с вулканами и поднятием Скалистых гор, вызвавшее резкое похолодание, когда Гренландия полностью покрылась льдами. Но в начале оледенения, несмотря на появление ледникового покрова на севере, климат южнее 60° в северном полушарии, был примерно на 7—8 градусов теплее, и более ровным, чем сейчас. В районе современной Якутии еще росли такие тепло- и влаголюбивые растения, как бразиния, американский серый орех и др., на Амуре гинкго, дзельква, ильм. В Азии леса покрывали гораздо большие пространства, чем сейчас, в Причерноморье существовала богатая фауна саваннового типа, в составе которой отмечается ряд теплолюбивых форм, а в Западной Европе водились гиппопотамы.

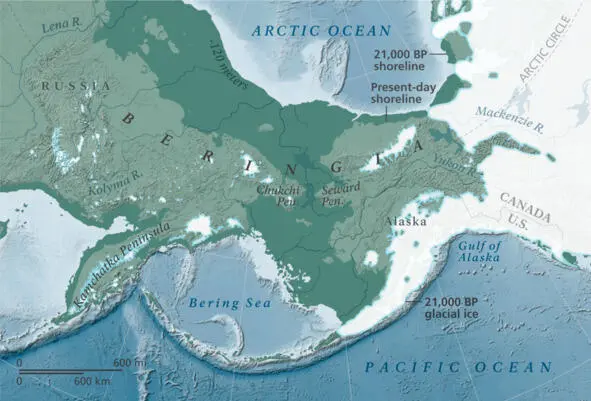

Около 2 млн. лет назад, вновь появился огромный участок суши – Берингия, быстро заполнившийся высокими питательными травами и редкими деревьями, куда и устремились многие травоядные. В это же время, напомню, появились первые эректусы и состоялся выход человека из Африки. Таким образом, лошади и люди появились на территории Евразии почти одновременно, но с разных сторон. Берингия имела огромную территорию: ее ширина была от 2000 до 3000 километров, а площадь вдвое превышала современный Техас! Палеонтологи находят гигантское количество костей лошадей и других травоядных в прилежащих к ней зонах Аляски и Сибири, что говорит о том, что во все времена Берингия становилась домом для животных, ничуть не менее привлекательным, чем Великая степь или американские прерии. Людям, как выходцам из тропиков, Север кажется не слишком приятным для жизни (хотя эскимосы и чукчи могут с этим не согласиться), но для тех животных, которые сформировались в средней полосе. При более холодных условиях, жизнь в районе ледяного щита не казалась чем-то ужасным. Наоборот, лошади, северные олени, даже африканские слоны гораздо хуже переносят перегрев, чем холод. Это сейчас Берингов пролив представляет собой склонную к штормам полосу воды шириной 86 километров, которая разделяет два континента, во времена же оледенения, особенно, в летнее время, Берингия превращалась в цветущий сад, закрытый от всех невзгод горами Аляски и Камчатки, и массивным ледником на севере. И по сей день этот регион один из самых богатых по количеству видов морских обитателей.

Американские ледяные щиты некоторое время не полностью покрывали север континента, поэтому проход вдоль Скалистых гор оставался открытым. К тому же по большей части, Берингия представляла собой богатую высокими травами, тунростепь, а, при наличии травы, лошадь вполне неплохо чувствует себя и в редколесье. В это время в Азии и Европе теплолюбивые растения вымерли, и им на смену пришла точно такая же обширная «мамонтовая степь», протянувшаяся на запад до самого Атлантического океана, а с севера на юг от ледника до широты, примерно, Кавказских гор. Местами ее пересекали ледяные пустыни и горы, но пройти вдоль них морозоустойчивым лошадкам было вполне возможно. Южный же проход через жаркие полупустынные земли, был довольно широким, и вел в район Передней Азии, что открывало дорогу для лошадей почти в любую точку мира. И они не преминули этим воспользоваться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: