Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2

- Название:Лошадь как Искусство. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005903167

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2 краткое содержание

Лошадь как Искусство. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

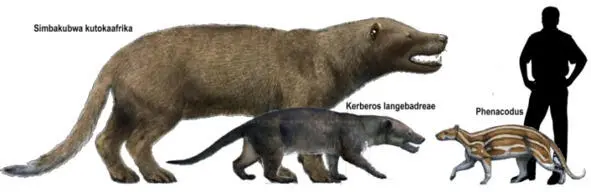

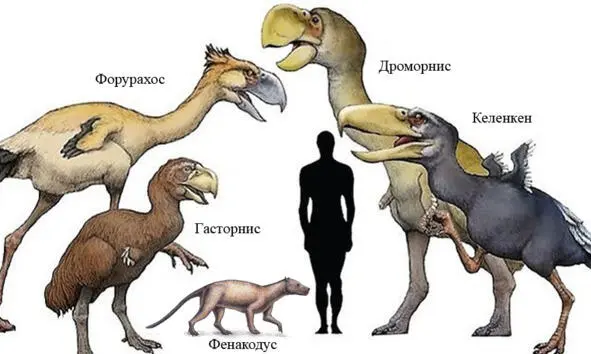

С чего вдруг этому животному стало необходимо быстро передвигаться? Палеогеновые хищники – креодонты, хотя иногда среди них и встречались гиганты, в целом были не слишком крупны, а самое главное, довольно медлительны. Гораздо большую опасность для мелких травоядных периода эоцена стали представлять гигантские хищные птицы: гасторнисы, титанисы и другие, широко распространившиеся и занявшие главные ниши в Северной Америке.

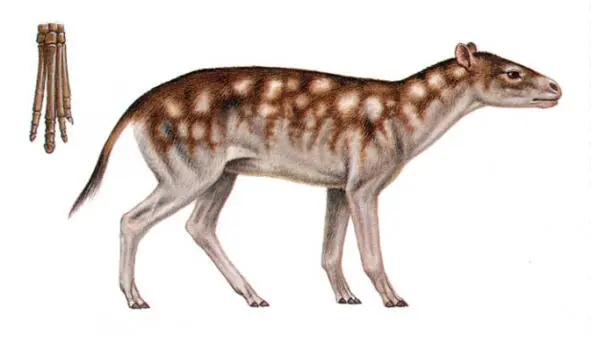

Против них нужно было найти эффективное средство выживания. С сообразительностью у этих гигантов, скорее всего, было как у динозавров, а вот соревноваться в скорости приходилось всерьез. В лесах птицы легко устраивали засады, и здесь помогала только быстрая реакция, но на открытой местности их было видно издалека. Поэтому самые первые предки лошадей старались находиться вблизи степей, территория которых была в несколько раз меньше, чем сейчас. Но в степи трава не настолько питательна, и быстро высыхает, поэтому лес привлекательнее. В таком подвешенном состоянии и жил фенакодус. Вероятно, он был непривередлив к питанию, а конечности, неплохо подходящие для передвижения, как по лесной, так и по степной почве, позволили ему быстро распространиться от Канады до севера Мексики. Здесь стоит напомнить, что карта планеты не всегда была такой как сейчас, и между Евразией и Северной Америкой периодически возникал довольно широкий участок суши, называемый Берингией. Поэтому в начале эоцена фенакодус в виде группы палеотериумов добрался даже до юга Западной Европы, хотя его следы встречаются здесь достаточно редко.

Один из подвидов (хотя некоторые ученые выделяют его в отдельный вид) американских фенакодусов – тетраклаенодон, был ростом вполовину меньше своего более успешного родственника, и предпочитал более влажные почвы лесов. Как ни странно, именно из него в начале эоцена и возник эогиппус. Однако он был не единственным потомком фенакодуса, потому что одновременно с ним дошедший до Европы родственник стал известен как гиракотерий. Но эта линия, как и многие другие, оборвалась и просуществовала, в сравнении со своим родственником, относительно недолго.

Эогиппус же был мелким (30—50 см) животным с более тонкими и более длинными, чем у фенакодуса, конечностями, из которых передние имели по четыре пальца, а задние – по три. Зубы эогиппуса были несколько более сложными, чем у гирактореия, но в целом, эти животные не слишком отличались и жили, вероятно, небольшими группами, подобными тем, что в наше время живут лесные олени.

К середине эоцена в Америке исчезли гигантские птицы-хищники. Освободившуюся нишу начали занимать предки кошачьих и собачьих, которые вскоре частично мигрировали в Евразию вслед за копытными, где и стали через десятки миллионов лет, леопардами, кошками, волками, шакалами и т. п. С исчезновением гигантских птиц и еще не успевшими занять их место другими хищниками, род equus почувствовал облегчение, и дал пару боковых ветвей, закончившихся, как всегда, ничем, но указывающих, что малейшие изменения в природе не проходят незамеченными, и что всегда можно попробовать занять свободные ниши. Между тем, климат продолжал становиться холоднее и суше, менялись деревья в лесах, растительность становилась более грубой и редкой, площадь степей, наоборот, увеличивалась, почвы твердели (именно поэтому некоторые приматы, перебрались из осушающегося региона восточной Азии, через Берингию, в Северную Америку, где все еще было тепло и росло много деревьев). И вот в олигоцене, 34 млн. лет назад, на южном полюсе заняла свое место Антарктида. Этот континент перекрыл движение воздушных и водных потоков, а удаленность от прямых лучей Солнца позволило собираться на нем ледяным шапкам, что привело к возникновению двух полюсов холода, и этот вечный холодильник спровоцировал изменения климата планеты.

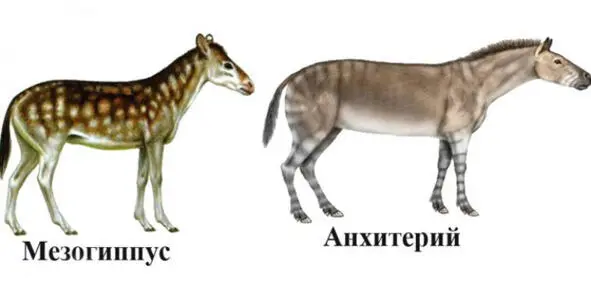

Изменение климата привело к эоценово-олигоценовому вымиранию видов, и резкой смене видового состава в Европе. А в Америке в это время продолжилась редукция пальцев конечностей и усложнение зубного аппарата копытных, вследствие чего и возник мезогиппус (38 – 26 млн. лет назад). Он был размером с небольшую овчарку, и позже разделился на миогиппуса, анхитерия и парагиппуса, давших большое разнообразие форм. Миогиппус и анхитерий жили в лесах, питаясь мягкой растительностью, хотя усложнение зубного аппарата говорит нам о некоторой смене кормовой базы, и сохраняли сильно развитые боковые пальцы, которые все еще могли раздвигаться, служа опорой на мягкой лесной почве. Но хвост у них стал короче, а конечности более длинными, ради более быстрого бега ради спасения от все совершенствующихся хищников. Часть потомков миогиппуса перебралась в Азию, просуществовав там несколько миллионов лет, а анхитерий и его ближайшие родственники, оставшись в Америке, примерно в тоже самое время, исчезли без следа.

С парагиппусом произошла более интересная история. По-видимому, он придерживался открытых пространств. Лесные родственники вытеснили его в район прерий, где боковые пальцы его ног стали короче, ноги длиннее, и, соответственно, рост несколько выше. На открытых пространствах хищники не могли устраивать засад, поэтому более быстрый бег помогал ему выживать, а ветки деревьев и кусты не препятствовали росту. Это важная деталь, потому что лесные родственники парагиппуса вынуждены были оставаться легкими и маневренными, чтобы прыгать через кусты и поваленные стволы, и не слишком высокими, чтобы не путаться в ветках. Степи же не ставили таких ограничений, что позволяло увеличить рост и нарастить массу, то есть реализовать еще одну стратегию выживния. Равнины в то время не были очень уж большими и привлекательными, поэтому парагиппус, вынужденный питаться более грубой травой, являлся скорее «белой вороной» среди своих листоядных родственников. История эта явно напоминает ту, что произошла с австралопитеками и хабилисами на несколько миллионов лет позже. Но именно этому «отщепенцу» повезло стать родоначальником следующего этапа – меригиппуса (27 – 26 млн. лет назад).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: