Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2

- Название:Лошадь как Искусство. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005903167

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2 краткое содержание

Лошадь как Искусство. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

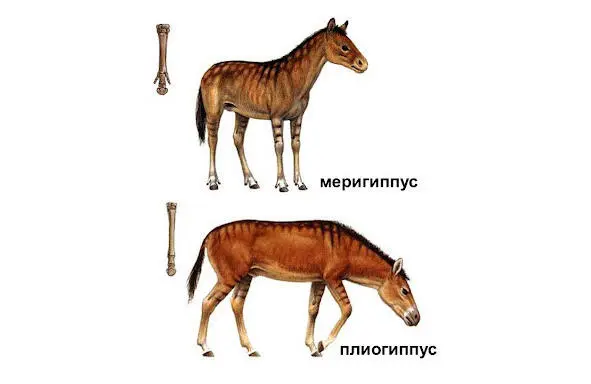

В раннем миоцене, 20 млн. лет назад, после того как Африка столкнулась с Евразией, а Индия с Азией, вызвав поднятие Тибета, произошли очередные глобальные перемены в климате. Эти изменения повлекли за собой изменения в растительности, которая стала поглощать больше CO 2, чтобы сэкономить воду. Тропические леса в Европе и Америке отодвинулись из средней полосы в сторону экватора, их место заняли хвойные и смешанные леса, а к югу от этих них образовались, увеличивающиеся в размерах, жаркие саванны и сухие степи. Именно в них цветковые и зерновые, огнестойкие, волокнистые травы нового типа стали распространяться невероятно широко, захватывая огромные пространства. Самыми подготовленными к этим изменениям оказались будущие непарнокопытные. Это было начало их расцвета, поскольку их зубы, уже привыкшие к сухим травам степей, подходили для таких растений как нельзя лучше. Расширение равнин позволило меригиппусам дать много разнообразных ветвей. Причем, у разных видов процесс укорочения боковых пальцев шел по-разному: у одних они стали длиннее, у других – короче. Некоторые из меригиппусов дали разнообразные тупиковые ветки, плиогиппусов и многочисленных гиппарионов. Несмотря на то, что сами гиппарионы не являются прямыми предками современных лошадей, они довольно неплохо изучены, и на их примере мы рассмотрим более продвинутый вариант меригиппусов.

Переход к жизни на открытых пространствах, вызвал весьма важные изменения в образе жизни и строении тела этих животных, и определил следующий решающий этап в их эволюции. Те виды протолошадей-гиппарионов, которые жили в относительно спокойных местах, где не было много быстрых хищников или земля оставалась относительно рыхлой, могли сохранять трехпалость до самого конца миоцена. Те же, кто оказался в условиях открытых равнин с очень сухой травой и твердой почвой, населенных быстрыми и многочисленными хищниками, нуждались в срочных изменениях скелета, желудка, зубов и конечностей. Именно поэтому в одно время на соседних территориях в период миоцена, мы можем встретить совершенно разные виды лошадей. Некоторые из которых, при этом, еще были способны к гибридизации. Примерно как это происходило у неандартальцев с кроманьонцами, денисовцами и т. п.

В середине миоцена, 17 млн. лет назад, в Америке гиппарионов ждал колоссальный эволюционный успех. Однако с заселением Евразии дело шло труднее – потепление затопило Берингию – единственный проход между материками, а условия жизни на севере были не самыми подходящими, поэтому новая волна заселения началась несколько позже. Через 4 млн. лет в Антарктиде снова образовалась гигантская ледяная шапка и Берингия открыла проход в Азию. В связи с этим произошел еще один выход из Америки, давший впоследствии множество видов гиппарионов и сформировавший на этой огромной территории, так называемую, гиппарионовую фауну. В нее входили гиппарионы, носороги, быки, антилопы, олени, крупные кошачьи и псовые, и даже страусы. Вскоре табуны гиппарионов, ничем не уступающие по численности миллионам зебр в саваннах Африки, паслись на обширных просторах Западно-Сибирской равнины. Ученые обнаружили на Евразийском континенте огромное разнообразие форм и гибридов дальних и близких родственников лошадей. Одновременно в Евразии существовало около двадцати видов гиппарионов!

Благодаря наличию боковых пальцев, своеобразному четырехтактному ходу, позволявшему быстро и долго передвигаться на огромные расстояния, и по разным другим причинам, эти животные быстро размножались, проникнув к середине миоцена даже в Северную Африку. Благо Средиземное море тогда почти пересохло, создав широкий проход между Африкой и Евразией, и на север Африки, превратившийся из тропических лесов в саванны, дружно хлынула гиппарионовая фауна.

За свою 20-миллионолетнюю историю род equus породил около 140 видов! Большая часть из которых вымерла к нашему времени, в очередной раз доказав, что лошадь – животное хрупкое, идеально приспособленное лишь к очень узкому спектру условий среды. По мере того, как постепенно менялись условия жизни, в период миоцена, появлялись и новые виды гиппарионов, приспособленные под эти условия. Они различались ростом, зубами, длиной конечностей и т. д. Останки гиппарионов легко обнаружить в болотах Флориды, районах Средиземноморья, пустынях Азии, горах Африки или даже за Полярным кругом. Впрочем, последнее не удивительно – к середине миоцена климат на некоторое время опять потеплел и стал более влажным, так что на северных берегах Антарктиды росли даже невысокие деревья. Правда до Антарктиды гиппарионы не добрались, но, похоже, были способны питаться невероятно разнообразным кормом: зерновые, осоковые, листья и хвоя деревьев, кора, пустынные колючки – короче почти все, что растет. В какое-то время это было настоящее животное-путешественник… И все же только примерно через миллион лет гиппарионы добрались до Европы.

Вероятно, причиной этой задержки было существование влажных лесов к северу от Средиземного моря, в которых животные степей жить не хотели. Кроме того, проникновению гиппарионов мешала и местная фауна: слоны, жирафы и другие исконные африканские обитатели, прекрасно жившие и в Европе… пока леса не сменились саваннами. Ведь и в Африке гиппарионы долгое время обитали только на севере или в засушливых территориях вдоль восточного побережья. Тапиры и носороги, также обитатели гиппарионовой фауны, распространились там легко и в довольно больших количествах, но лошадей не было.

Наверняка, в зависимости от образа жизни и степени опасности со стороны хищников или конкуренции внутри вида или с другими видами, питания и т. д. менялся характер и поведение этих животных, что установить невозможно, но, зная, насколько разными могут быть лошади, живущие с нами в одно время, мы можем это предположить. Характер у абсолютного большинства известных нам диких лошадей: куланов, зебр, лошади Пржевальского, диких ослов, мягко говоря, «не сахар». Они злобные, независимые, довольно трудно обучаемые. С другой стороны, в истории известны случаи единичного приручения и заездки зебр (правда с куланами и лошадьми Пржевальского этот номер не проходит), вроде приручения вымерших тарпанов. Что же до конечностей, то мы видим, что привычная нам однопалость, стала лишь еще одной стратегией, довольно случайно оказавшейся выигрышной… на некоторое время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: