Андрей Павлов - Разноцвѣтіе

- Название:Разноцвѣтіе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005630391

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Павлов - Разноцвѣтіе краткое содержание

Разноцвѣтіе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я в своей жизни встречал и общался со многими женщинами, но именно эти несколько дней врезались в мою память и сердце навсегда. Это была МОЯ судьба, МОЯ женщина, но я не смог убедить в этом ни ее, ни себя…

Как показало время, это было правильным, ибо те пертурбации, которые выпали на мою долю, могли бы сделать ее несчастной. А теперь, глядя на все произошедшее сквозь годы, я понимаю, что, став на мгновенье несчастным, ты на всю жизнь можешь остаться счастливым…

* * *

Свои служебные вопросы в Бородино я решил быстро. Изучив положение дел и лично переговорив с генералом от инфантерии, членом Военного совета Российской Империи и председателем Военно-исторического общества Владимиром Гавриловичем Глазовым, ответственным за подготовку и проведение юбилейных торжеств, я пришел к твердому убеждению, что все идет без помарок и предпосылок к срыву.

– Ваше высокопревосходительство! – отрапортовал я Глазову. – Имею честь заверить Вас, что в моем докладе начальнику Генерального штаба Российской Империи будет отражен весь положительный опыт хода подготовки к такому эпохальному событию, как 100-летний юбилей победы Российской армии над Наполеоном.

– Полноте, Черневский. Начальник Генерального штаба осведомлен о всем ходе подготовки к празднествам. Но, впрочем, взгляд со стороны, свежий и объективный, никогда не был помехой делу. Ступайте, – закончил он наше общение.

Генерал Глазов, один из самых разносторонних военно-политических деятелей России, окончивший Константиновский межевой институт, 3-е военное Александровское училище, Академию Генерального штаба и Императорский Петербургский археологический институт, станет начальником Николаевской Академии Генерального штаба, возглавит управление Министерством народного просвещения, вернется на военную службу, которую закончит в 1918 году, будучи уволенным в отставку, останется в России и умрет в Петрограде в 1920 году в возрасте 72 лет…

Со спокойной душой почти через 1,5 месяца с небольшим я возвращался в ставший для меня родным Санкт-Петербург. А юбилей Бородинского сражения прошел на славу! По итогам моих специальных заданий и к вышеназванному юбилею я был представлен и награжден Императорским орденом Святой Анны III степени без мечей. Наличие мечей говорило об участии в боевых действиях, а мне в таковых еще не пришлось участвовать.

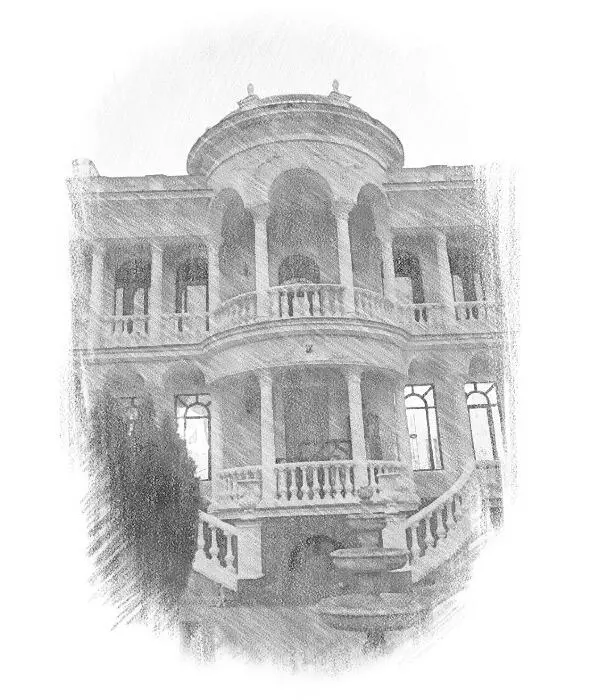

Родовое имение Черневских. 1913 год.

После долгих скитаний по России по служебной необходимости я все же получил долгожданный отпуск и убыл в конце декабря к себе на родину, в Борисоглебск. К этому времени стараниями моих братьев и сестер, а также моих скромных вложений нам удалось построить фамильный дом. Отец, уже достаточно больной (сказывались военные раны и работа на пристани), и матушка были очень довольны тем, что теперь мы можем собираться всей семьей в большом доме, который должен был стать нашим родовым гнездом. Увы, этим мечтам не суждено было сбыться, лихие годы приведут к полному его разрушению…

Но отдых мой с семьей оказался краток. Предстоял очередной юбилей – 300-летие Дома Романовых. В начале января по указанию начальника Генерального штаба я убыл в Москву, чтобы оказать помощь офицерам штаба Московского военного округа в организации ряда обеспечивающих празднование дел. Сами торжества начались 21 февраля, были приурочены к дате «единодушного избрания» на царство в Москве Великим земским собором «в 21 день февраля 1613 года» боярина Михаила Федоровича Романова и продолжались практически всю весну 1913 года. Вследствие моего скромного участия в подготовке данных торжеств я был награжден юбилейной медалью «В память 300-летия царствования дома Романовых».

Парадоксально, но за столько времени военной службы я впервые надолго оказался в Москве. И, как многие жители Санкт—Петербурга, я к ней был равнодушен. Бесспорно, величие Московского кремля, легендарность многих ее улиц, сам факт восстановления многовековой столицы нашего государства после стольких бед, заслуживает уважения, но… Не лежала у меня к ней душа, хоть стреляйся! Москва никогда не отличалась стабильностью: во все годы своего существования обычным делом считалось переименование улиц по поводу и без. Так и перед празднованием 300-летия Дома Романовых было переименовано почти 100 переулков, улиц и шоссе. Пройдут годы, и история будет повторяться с завидным постоянством: каждому градоначальнику – свои имена…

– Как вы не поймете, Алексей Валерьевич, что будущее – за Москвой, – убеждал меня старший адъютант штаба Московского военного округа полковник К. К. Черный во время нашего совместного ужина, посвященного окончанию подготовки к празднествам.

– Москва – центр всей России, сюда будут стекаться все финансовые потоки нашего государства и его партнеров, а раз тут будут деньги, то и правительство, Государственная дума, другие государственные организации дислоцируются сейчас и будут дислоцироваться в будущем в ней, Матушке-кормилице. А в Петербург будут ездить полюбоваться его красотой – не более.

– Может быть, Константин Константинович, я не отрицаю такого развития событий, но все же, по моему мнению – культура и политика должны быть вместе неразрывно, иначе эти политики, государственные деятели и иже с ними забудут, для чего они исполняют свои обязанности, – ответил я ему. И мы продолжили трапезу, оставшись каждый при своем мнении.

Через несколько лет, уже будучи генерал-майором и пройдя Первую мировую войну, К. К. Черный примкнет к Белому движению, став Главнокомандующим вооруженными силами Кубанского края, в начале 1918 года уйдет в отставку, эмигрирует в Италию, где станет председателем русской колонии на севере страны и умрет в Милане в 1934 году в возрасте 63 лет…

В феврале этого же года я был произведен в чин подполковника и сразу же награжден Императорским орденом Святого равноапостольного князя Владимира

III степени, также без мечей.

– Будут у Вас, Черневский, и с мечами ордена, – сказал мне генерал Г. Н. Данилов, вручая «Владимира».

– Бесспорно, с мечами – это почетно. Но лучше бы без таких отличий, без войны, – ответил я.

– Без войны мы никому не нужны, подполковник, – сухо возразил мне Данилов-черный, как его называли за глаза в армии, чтобы не путать с однофамильцами.

Его дальнейшая судьба будет неразрывно связана с войной. Он станет одним из немногих значительных военачальников, генералом от инфантерии, которые после Октябрьского переворота 1917 года успеет послужить и у красных, ведя переговоры в 1918 году в Брест-Литовске о заключении мира с Германией, и у белых, где он окажется после ухода в отставку в конце марта 1918 года и переезда на Украину. Там он перейдет в расположение Добровольческой армии, а затем эмигрирует в Константинополь, будет жить и умрет в начале февраля 1937 года в Париже, став автором многих военно-исторических трудов, посвященных участию русской армии в Первой мировой войне, и биографом Великого князя Николая Николаевича…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: