Татьяна Леншина - Против течения. Книга первая

- Название:Против течения. Книга первая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449860149

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Леншина - Против течения. Книга первая краткое содержание

Против течения. Книга первая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Через полтора года у Ивана и Анны родилась вторая дочь – Наталья. А через три года случилось страшное горе. Прибрал Господь Ивана, на делянке придавило лесиной. Осталась Анна вдовой с двумя детишками на руках. Сильно горевала она, но надо дальше жить и деток поднимать. На второй год вдовства посватался к ней Гавриил Елисеевич Некрасов, или, как звали его в деревне, дядя Гаря, бездетный вдовец, человек необычайно добрый, работящий и непьющий.

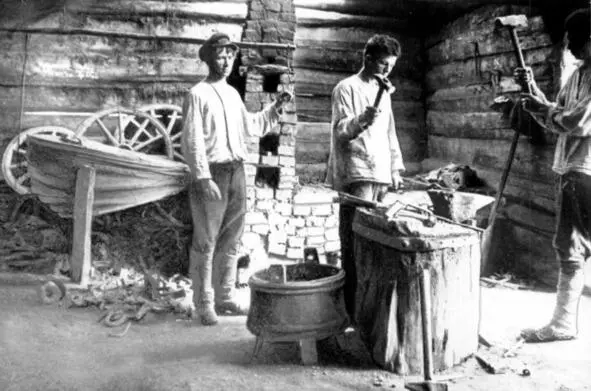

Гавриил Елисеевич был кузнецом-единоличником, работал, не покладая рук – на деревне без кузнеца прожить невозможно, особенно во время сева или уборки урожая. Если инвентарь в страду выйдет из строя, починить его сможет только кузнец. Несмотря на тяжелые условия труда, это ремесло давало семье возможность жить безбедно.

Чего только не изготавливал Гавриил Елисеевич: амбарные замки для дверей и ключи к ним, сельскохозяйственный инвентарь, подковы для лошадей и гвозди подковочные, предметы быта, рессоры для тарантасов (двуколок и четырехколок), ограды и калитки, козырьки над крыльцами. Его неказистая прокопчённая кузница стояла в стороне от жилых домов, и целыми днями доносился оттуда перестук кузнечных молотов. Жители деревни просыпались с зарей не только под мычание коров, которых пастухи гнали в стадо. Крестьян будил звонкий и чистый стук молота о наковальню, разносившийся из его кузницы. Гавриил Елисеевич полюбил детей Анны, а впоследствии и внучку Люсю, как родных. Так и зажили они в добре и согласии.

Сельская кузница. Фото XIX века 33 33 Чуканов, И. А. Летопись симбирского крестьянства. [Электронный ресурс] / И. А. Чуканов, В. Н. Кузнецов. Режим доступа: http://els.ulspu.ru/Files/!ELS/disc/letop-simb-krest/13..html

.

В 30-х годах в деревне основали колхоз, который получил название «Родина». Пошли в него работать по великой нужде крестьяне, считавшиеся у местных властей бедняками и середняками. Были в деревне мужики-отходники, те, уехали на побочные заработки в город. Звали их в деревне «питерщиками». Были и зажиточные крестьяне, которых власти считали кулаками. Их вывезли из родной деревни под конвоем на телегах, а куда – одному Богу известно. Имущество разделили между бедняками, а скотину забрали в колхоз. В одном из домов разместилась контора колхоза и сельсовет, в другом – деревенский клуб.

Бабушка неохотно вспоминала про те тяжелые годы. Но, бывало, нахлынут воспоминания, и начнет она рассказывать истории, которые внучке тогда казались выдумкой, так не вязалась жизнь бабушки с той, которую видела вокруг себя Люся. Зимними долгими вечерами пряла бабка Анна куделю и рассказывала:

– Из нашей деревни до войны угнали много мужиков. Сказывали, что они были кулаками, а потом уж и из коухозников, откуда ни возьмись, взялись враги народа.

Забирали самых работяшшых крестьян, которые трудилися много и жили справно. Токо лодырей не тронули. У нас Сухарниковы жили. Все с утра раннего на работу, а ихние мужики – на печь. Спят до обеда, на своих полях не роботают. А работяшшые—то на своих полях с первым петухам вкалывают. Вот и получилось, што те, которы работали да наживали – кулаки, а те, которы лентяи – бидняки. Как это понять?! Я не знаю. И ведь люди ничего на то не говорили. Боялися!

Прощай, родимый дом. 30-е годы ХХ в.

Она тягостно вздыхала, чесала кончиком веретена в ухе и продолжала:

– Те, у которых хозяйства у всех были добротные, их посчитали врагам народа. И таких семей у нас было много. Вот так мы роботали и жили. Мужиков от нас отымали и угоняли непонятно куды и непонятно пошто. А мы, бабы, роботали и за себя, и за мужиков. Слава Богу! Мово мужика не забрали на войну, броню дали как ковалю. Да ты гляди, не рассказывай никому про это. Я – дура стара говорю, чего не ведаю, – предупреждала бабушка внучку.

Вспоминала Анна Макаровна, как пошла работать дояркой на колхозную ферму:

– Ой, андел мой, фсю жись я тут-ка прожила. Со свякровушкой жила, как мужика—то моего, деда твово, стало быть, в лесу придавило лесиной. Свякровушка померла, ей восимисят семь годков минуло. Вота пробор в волосьях, мотри, – показывала бабушка ниточку пробора в своих волосах. – Это она, сердешная, Царство ей небесное, светлое место, расплела мою девичью косыньку на—двоё, да бабью красу на меня надела. А дедко—то Гаря, он ко мне уж ковда я овдовела, посватався.

А роботала я сначала в поле, потом уж дояркой. Роботали мы с коровами и днем, и ночью. Мы не токмо 34 34 Не только.

доярили, но и сами сено косили, силосовали. Ой, и досталося нам!.. Три рас за день рукам доили, да по пятнадцать, а то и по двадцать коров. Подои-ко. Уйдешь с петухам и до обед. Да ишо напоить надо их, воды с речки натаскать на коромысле, подкормки надо накосить коровам—то. Начальница придет, проверит – не мало ли подкормки наложили, ишо и ногам примнет. Лошадку запряжешь и поедешь косить. Не то, что нынче доярки, сходят на два часа, как на прогулку. А домой придешь – своя скотина, корова да авечки. Всю жись токо роботала да роботала, ничего интяреснова в жизни не видала. Добра не нажила…

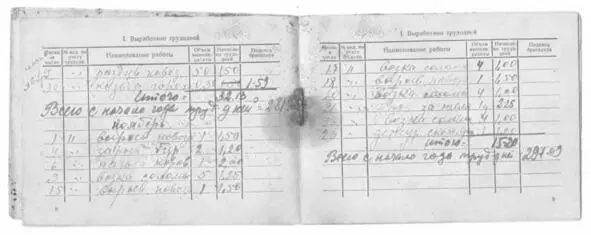

Денёг в коухозе тода не платили, а записывали трудодни в книжку коухозника. Один трудодень – одна палочка в книжке.

Книжка колхозника. З0-е годы ХХ в.

Я дояркой вырабатывала по 300 трудодней, этого мне хватало. А те, которы на поле спинушку гнули от зари до зари, ишшо 35 35 Еще.

меньше получали трудодней—то. По сто может. Только-только по норме отчитывались. Да, не дай Бог, если меньше выполнишь, из коухоза исключат, усадьбу отымут и сенокос, а то и засудят. На трудодни давали хлеб да дрова. Да и те неколкие, комли 36 36 Нижняя часть ствола, ближайшая к корню.

одне. Но только всего один год на трудодни нам дали вдосталь хлеба. А потом вообще ничево не давали. Задаром работали. Все, што выростили сдавали государству. Да зимами ишшо и лес заготовляли. Для кого эти заготовки мы делали, ня знаю. Сказали делать, мы и делали. Тогда лишнего люди не спрашивали. Опасно было вопросы—то задавать.

Вот и дедушко-то Гаря договорився на свою голову, андел ты мой. Все правды искал, да разве ее найдешь, правду—то? В 1932 году он вступив в коухоз. Его кузница вместе с инструментом стала коухозной. А када война началася, и мобилизации на фронт проходили одна за другой, то дедку Гарю не брали, потому што у ево, как у кузнеца, была бронь. Вроде и войну пережили, да несчастливой видно я родивася. Вдругорядь овдовела. Ох, грешница я великая.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: