Эдвард Ник - «DALILA». Загадка русского перевода

- Название:«DALILA». Загадка русского перевода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array SelfPub.ru

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдвард Ник - «DALILA». Загадка русского перевода краткое содержание

«DALILA». Загадка русского перевода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Благодаря цензурным послаблениям одновременно, с января этого же года, Стелловский начинает издавать театральный журнал «Драматический сборник» под редакцией молодых драматургов Фролова Петра Александровича и Вильде Карла Густавовича. Начиная со второй книжки, журнал состоял из двух частей: в первой части помещались пьесы, игравшиеся в столичных, московских и иностранных театрах, или которые были допущены к представлению; во второй части печатались историко-музыкальные и историко-театральные статьи, творческие биографии артистов, драматургов и других музыкальных и театральных деятелей, музыкальные и театральные рецензии, рассказы и сценки из театральной жизни, хроника музыкальной и театральной жизни в России и за рубежом и т.д.

Фактически «Драматический сборник» и «Собрание театральных пьес или Репертуар русской сцены» стали двумя репертуарными приложениями к «Музыкальному и театральному вестнику» и поскольку их владельцем был Стелловский, то с мая 1859 года он объединяет их в одно издание под названием «Драматический сборник» – в качестве единого приложения к «Музыкальному и театральному вестнику». Редакция объединенного приложения была возложена на Раппопорта до прекращения его выпуска в 1860-м году. Издавая и редактируя «Музыкальный и театральный вестник» в 1856-1860 годах Маврикий Яковлевич Раппопорт приобрел всероссийскую известность в качестве музыкального и театрального критика.

С 1869 года Раппопорт стал заниматься театральной антрепризой, арендуя частные сцены в пригородах столицы. Однако быстро разорился, причем главной причиной тому стали пожары, преследовавшие антрепренера: сначала сгорел театр в «Лесном», а потом сгорел и Кронштадский театр. Современники писали, что этот пожар «поразил его как громом, потому что, задолжав некоторым артистам, он лишился своего нигде не застрахованного театрального имущества, оцененного тысяч в шесть». После этих событий, несмотря на государственную службу и большой авторитет как музыкального критика, Раппопорт не смог поправить своё финансовое состояние. После смерти 17 ноября 1884 года «семья его осталась без всяких средств. Это так подействовало на жену покойного – Олимпиаду Васильевну Раппапорт, страдавшую неизлечимой болезнью сердца, что она лишь несколькими днями пережила своего мужа». Писавший некролог о журналисте и музыкальном критике редактор «Драматического сборника» Карл Вильде «хорошо знал покойного Маврикия Якимовича, потому что был причастен в известной мере к его журнальной и антрепренерской деятельности, и всегда сохранял о нем хорошую память, как о человеке, отличавшимся добрым сердцем, неизменно отзывчивым на чужое горе и чужую нужду. Услужливость его не знала границ, что могут засвидетельствовать главным образом многочисленные артисты, с которыми ему приходилось иметь дело в течение долгих лет». 4

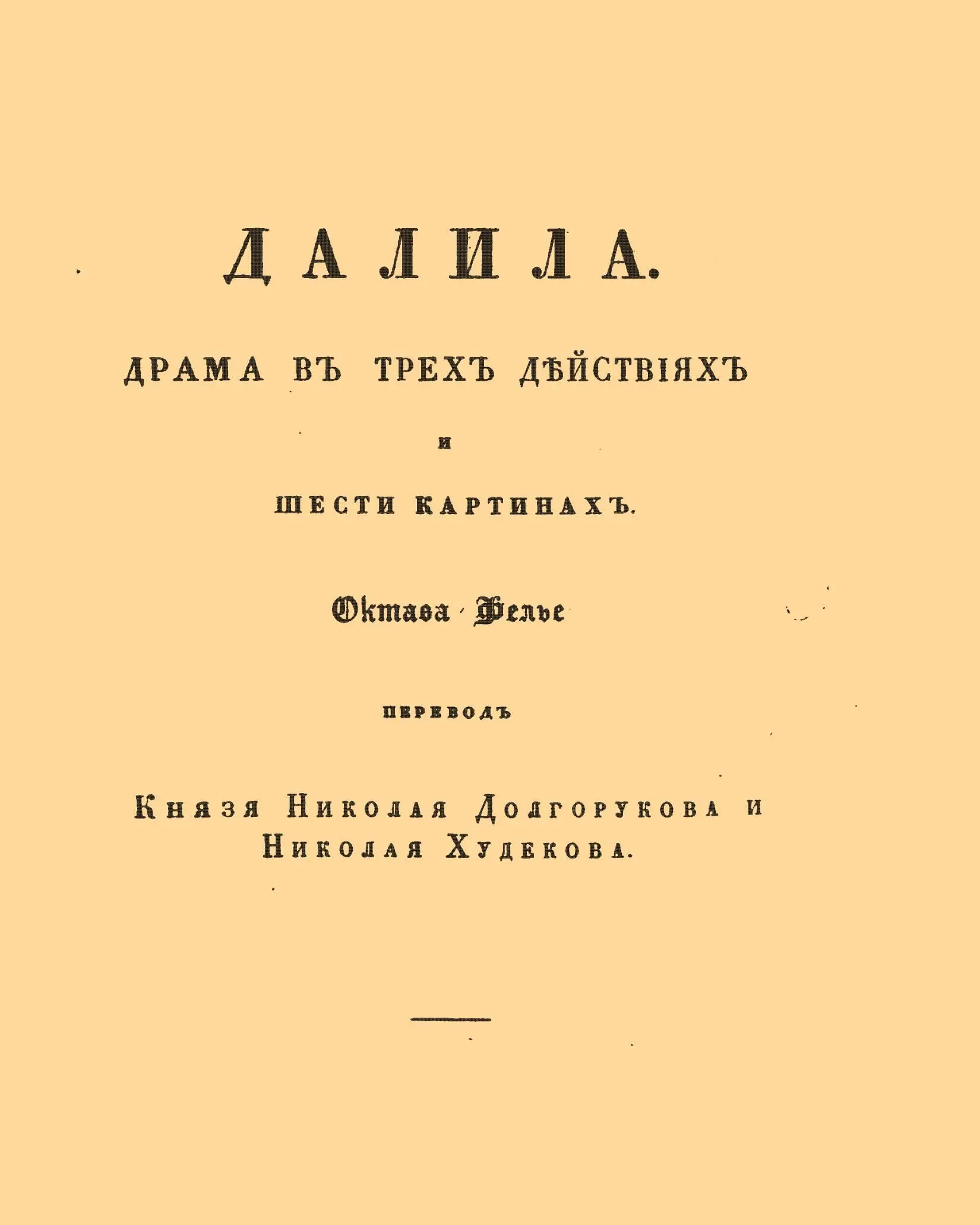

В первом же томе нового журнала «Драматический сборник» , допущенного цензурой в феврале 1858 года к печати, была опубликована драма в 3-х действиях и 6-ти картинах французского драматурга Октава Фёлье «Далила» , имевшая большой успех у публики за рубежом. В Санкт-Петербурге её исполняла в 1857 году французская труппа на сцене Михайловского театра на французском языке. Переводчиками драмы с французского для русской сцены значились: «кн. Н. Долгоруков и Н. Худеков» . Авторство этого перевода для биографии историка мирового балета Худекова Сергея Николаевича весьма интересно, поскольку это первое известное нам опубликованное произведение, где Сергей(?) Николаевич указан в качестве соавтора сочинения для театра. Поскольку это только предположение, то остановимся на этом эпизоде из его биографии подробнее и обратимся к истории вопроса.

Рукописи перевода драмы «Далила» до наших дней не дошло. Подлинник режиссерского экземпляра драмы с планами сцен храниться в Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке. Он содержит аналогичное авторство сочинения – «кн. Н.Долгоруков и Н.Худеков» Сохранностью режиссерский экземпляр обязан тому же Стелловскому. Восстановив издание журнала «Музыкальный и театральный вестник» Стелловский и Раппопорт обратились в Дирекцию императорских театров за разрешением продавать в театральных кассах свои репертуарные сборники в обмен на обязательство бесплатно предоставлять по 15 экземпляров каждой пьесы в театральную библиотеку. Такое разрешение «в виде опыта» было ими получено. Поэтому судить об авторах этого сочинения мы будем по сохранившимся экземплярам «Драматического сборника» и последующих прямых или косвенных упоминаниях о них.

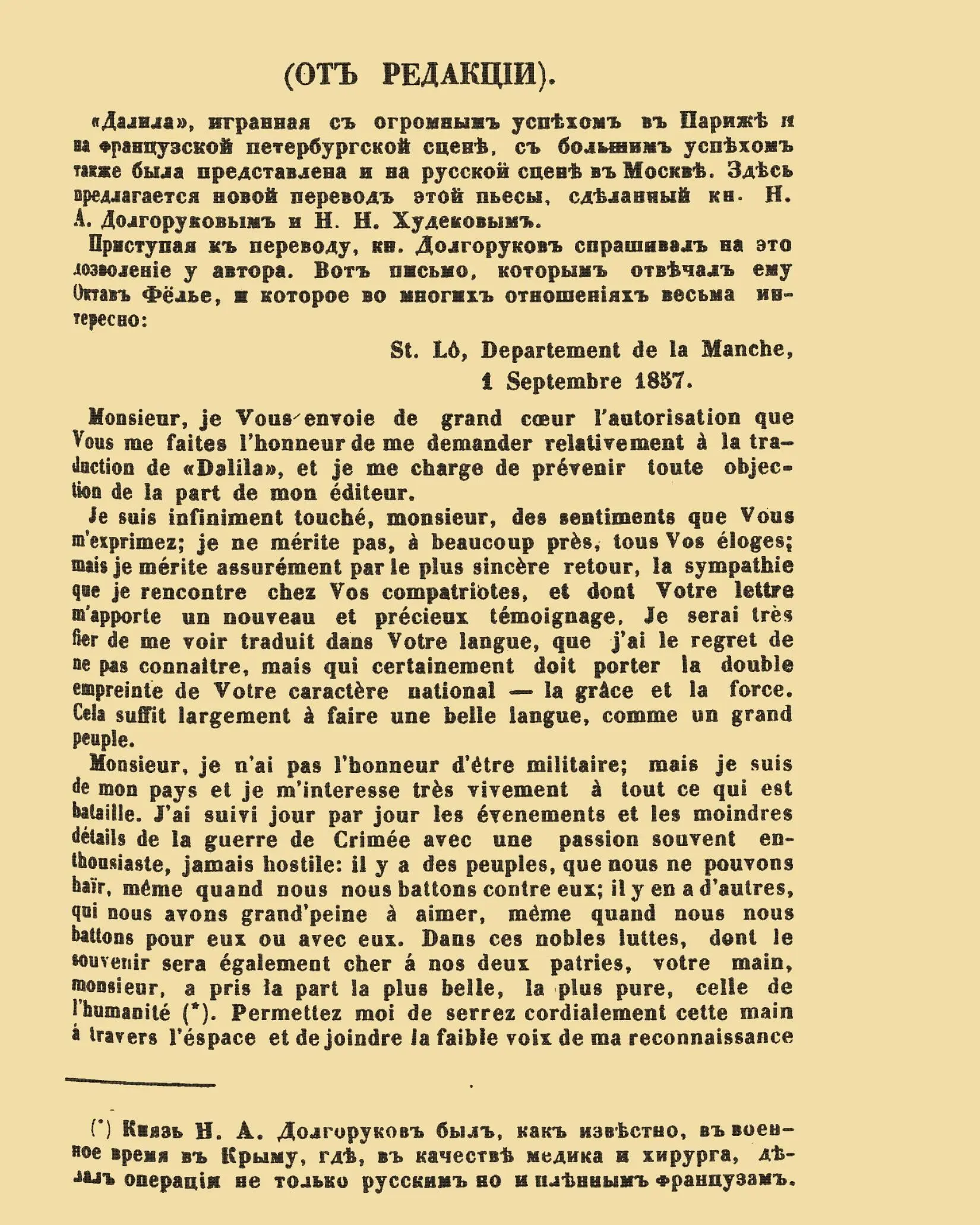

Публикация перевода драмы сопровождалась редакционным комментарием, которое свидетельствует об истории создания варианта «Далилы» для русской сцены. Из него следует, что авторами перевода были князь Н.А.Долгоруков и Н.Н.Худеков . Первый из них обратился к автору драмы, французскому драматургу Октаву Фёлье, за разрешением перевести «Далилу» для русской сцены. Текст этого письма не известен, но известно ответное письмо Октава Фёлье – он дал своё согласие.

Титульный лист и редакционный комментарий пьесы «Далила»

«Драматический сборник» (1858)

Ответное письмо кн. Долгорукову было им написано 01 сентября 1857 года в Сен-Ло, Ламаншский Департамент, и опубликовано вместе с переводом драмы в «Драматическом сборнике». В нём говорилось: «М.Г., с радостью посылаю Вам разрешение, которого вы у меня просите: перевести «Далилу», и берусь предупредить всякое возражение со стороны моего издателя. Я чрезвычайно тронут, М.Г., выражаемыми вами чувствами. Я далеко не заслуживаю всех похвал ваших, но, конечно, по праву самой искренней взаимности, заслуживаю то сочувствие, которое встречаю между вашими соотечественниками и которого письмо ваше служит мне новым и драгоценным свидетельством. Я очень горжусь мыслью, что сочинение моё будет переведено на русский язык, которого, к сожалению, не знаю, но он, конечно, должен носить на себе двоякий отпечаток вашего народного характера – гибкость и силу. Этого вполне достаточно для того, чтоб составить прекрасный язык и великий народ. М.Г. Я не имею чести быть военным, но принадлежу моей родине и весьма живо интересуюсь всем, что относится до сражений. Я день за день, нередко с восторгом, но без всякого неприязненного чувства, следил за событиями и малейшими подробностями Крымской войны: есть народы, которых мы не можем ненавидеть, даже и тогда, когда сражаемся против них; есть другие, которых нам очень трудно любить даже и тогда, когда мы деремся для них или вместе с ними… В этой благородной борьбе, воспоминание о которой будет одинаково дорого обеим нашим отчизнам, вы, М.Г., принимали участие самое прекрасное и чистое, участие, вызванное человеколюбием: позвольте мне от души пожать вашу руку, хоть издалека, и присоединить слабый голос моей признательности к голосам всех французских сердец, утешенных вами и благословлявших вас» . 5

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: