Эдуард Сирота - Мозг. Для тех, кто хочет всё успеть

- Название:Мозг. Для тех, кто хочет всё успеть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-96075-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Сирота - Мозг. Для тех, кто хочет всё успеть краткое содержание

Мозг. Для тех, кто хочет всё успеть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Древней Греции изучению мозга уделялось самое пристальное внимание. Эрасиаст – практикующий медик и анатом – судя по сохранившимся документам, смог описать отделы мозга и функции мозжечка. А в Древнем Риме приблизительно в 177 году хирург Гален подробно изучил кровеносную систему человека и предположил, что разные участки серого вещества выполняют свои задачи.

В Европе изучение человеческого тела в начале второго тысячелетия надолго затормозила Церковь – за «осквернение человеческого тела» можно было запросто угодить на костер. Медики вынуждены были продолжать исследования с помощью вскрытия животных. Однако итальянский профессор медицины Мондино де Луччи набрался смелости и, рискуя жизнью, неотступно доказывал Церкви, как важно изучение анатомии именно на примере человеческого тела. Не обошлось и без хитрости, конечно. Луччи продумал целую философскую теорию, которая гласила о том, что человек – высшее существо. А раз так – изучать его на примере животных просто недопустимо! Ватикан, что удивительно, с такой версией согласился, и уже в 1315 году состоялось публичное, санкционированное вскрытие.

В последующие столетия ученые понемногу разбирались в тонкостях устройства серого вещества – проводя эксперименты, разрезая и наблюдая. Однако на этом пути не обходилось и без нелепых казусов – например, в начале XIX века невероятную популярность обрела френология – наука, якобы позволяющая изучать мозг человека просто по его черепу. Причем путем обычного ощупывания снаружи. Науку в шутку называли «шишкология», но она успешно просуществовала почти полвека, а потом резко утратила популярность.

Интересно, что большинство важных открытий в области мозга происходило благодаря трагическим случайностям. Например, обычный строитель Финеас Гейдж в 1848 году смог выжить после того, как его череп насквозь пробил железный прут. К удивлению очевидцев, уже через несколько минут после происшествия мужчина мог ходить и говорить, хотя из его раны буквально вываливались кусочки серого вещества. Позже медики выяснили, что левая передняя доля мозга Гейджа полностью уничтожена, однако мужчина поправился и смог прожить еще 12 лет. Но характер его серьезно изменился – рабочий стал более грубым, начал нецензурно выражаться, а советы или критика друзей доводили его до приступов бешенства, хотя до истории с железным прутом он был весьма уравновешенным и вежливым человеком. Случай Гейджа дал основание полагать, что лобные доли ответственны за аспекты личности человека и участвуют в его социализации. И это прорыв – так как до этого происшествия медики были уверены, что эти участки не влияют на поведение человека вообще.

Еще одно важное открытие также стало возможным «благодаря» нарушению работы мозга. Центр Брока удалось обнаружить, лишь вскрыв после смерти человека, всю жизнь страдавшего проблемами с речью. Его мозг ученый представил Парижскому обществу антропологии в 1861 году, а спустя несколько месяцев подтвердил свое открытие, найдя пациента с такой же проблемой. Таким образом Поль Брока доказал, что артикулированная речь контролируется определенным участком мозга.

В истории изучения мозга трагедии и открытия идут рука об руку. Но разве могло быть иначе? Строение и работу сердца, например, можно почти досконально изучить во время вскрытия – причем даже не обязательно человека. То же и с остальными органами. Но как понять, какой именно кусочек желеобразной массы отвечает за зрение? А за интерпретацию зрительных образов? Конечно, ученые нашли способ хоть как-то изучать это с помощью экспериментов на животных. Они отслеживали изменения в поведении особей после того, как определенный участок мозга был намеренно поврежден. Так, например, удалось выяснить, что миндалевидное тело отвечает за страх и агрессию. На его удаление дикие звери реагировали одинаково – переставали бояться человека, становились спокойными и даже ласковыми. Но ведь какая огромная разница между мозгом животного и человека! А какой именно участок нашего серого вещества отвечает за религиозность или, например, чувство юмора – ученые до сих пор могут лишь предполагать.

На картине изображено то самое первое публичное вскрытие, официально разрешенное Церковью

Самую известную аутогенную тренировку разработал немецкий психиатр Генрих Шульц. Она состоит всего из шести упражнений, крайне простых в выполнении. Предполагается, что при упорных тренировках человек сможет контролировать свои эмоциональные состояния и работу внутренних органов

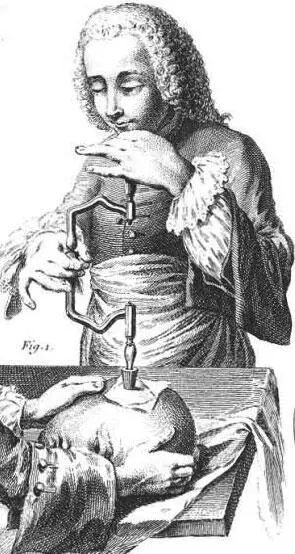

Так выглядела трепанация черепа в Средние века. Орудия уже более совершенные, а вот показания к операции, скорее всего, по-прежнему не очень логичные

Самый крупный мозг был у Тургенева – целых 2012 граммов! Над тем, чтобы разгадать преимущества такого объема, билось множество ученых. Но плюс оказался лишь один – большая масса мозга «спасла» писателя от эпилепсии, к которой он был предрасположен генетически. Разумеется, если бы не это, большинство его литературных произведений так и не появилось бы на свет

Желе, подключенное к электроэнцефалографу, дает показания, похожие на сигналы человеческого мозга! Субстанция реагирует на происходящие в кабинете действия, имитирующие сигналы серого вещества. Это, например, может быть капающая из крана вода или звонок телефона. А выясняли подобные нюансы врачи вовсе не ради веселья – таким образом невролог Эдриан Аптон смог доказать, что показания ЭЭГ не могут быть единственной причиной для отключения человека в коме от системы жизнеобеспечения

В начале XX века произошел безусловный прорыв в изучении человеческого мозга – изобрели электроэнцефалографию. Все действия мозга теперь можно было наглядно записать в виде графика, отражающего колебания с разной частотой. Датчики, подключенные к голове «пациента», отслеживали любые изменения в коре или полушариях. ЭЭГ до сих пор успешно используют в медицине при изучении развития эпилепсии, различных травмах и психических расстройствах. Но 100 лет назад, сразу после изобретения, новая технология почему-то особенным уважением не пользовалась, и ее применяли в весьма странных случаях. Ханс Бергер – первый ученый, который использовал ЭЭГ для работы с мозгом человека, – планировал таким образом изучать телепатические способности. Кроме этого, технологию часто применяли для проверки совместимости пар, собирающихся вступить в брак. Позже, разумеется, до аппарата добрались «серьезные» медики, и изучение мозга пошло вперед уверенными шагами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: