Юрий Чайковский - Эволюция как идея

- Название:Эволюция как идея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Эволюция как идея краткое содержание

Автор предлагает развить эволюционную заявку А. А. Любищева (1890–1972), полагая, что она может дать решение вековых проблем эволюционизма. По мысли автора, это необходимо как для практики выхода из нынешнего общего кризиса (экологического, экономического, политического и социокультурного), так и для построения картины мира, соответствующей нынешним знаниям.

Эволюция как идея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В то же время сама идея конца цивилизации как эволюционная проблема заслуживает внимания. Эрих Янч в 1980 г. обратил внимание на то, что в ходе эволюции уменьшаются ее характерные объекты (сперва это размеры галактик, в конце — рефлектирующих особей) и растут размеры ее элементов (сперва это размеры элементарнных частиц, в конце — те же рефлектирующие особи). Янч называл это коэволюцией макро- и микроуровней [Тагйзсй, 1980, с. 94, 133].

Слияние элемента с самой системой означает (этой мысли у Янча нет) конец эволюции в данных понятиях (схему см.: 4–90, с. 218; 4–08, с. 619) и, тем самым, начала эволюции иного типа.

Тезис Янча весьма важен, он фиксирует конец обычной эволюции: с рождением глобальной цивилизации макро- и микроуровень слились: теперь решение малой группы или даже одного человека может радикально влиять на эволюцию в планетарном масштабе. Дальнейшая эволюция людей (если цивилизация Земли не погибнет) должна описываться другими понятиями. (Подробнее см. 4–12.) Тезис еще понадобится нам.

«При всей своей внешней экологичности (адаптационизм) подход Ламарка — Дарвина оказался антиэкологическим. Приспособление вида к заданной среде — неудачная исходная схема, так как сама среда прежде всего состоит из таких же эволюционирующих видов и потому изменяется не медленнее, а гораздо быстрее, чем может (согласно взглядам Ламарка и Дарвина) эволюционировать вид. В самом деле, одно лишь изменение соотношение численностей (без изменения их генофондов) радикально меняет уловия существования каждого, а ведь каждый вид окружен многими» (4–87, с. 100).

Эразмова идея наглядна исходными допущениями, но отнюдь не наблюдаемыми свойствами. Главное ее допущение — что эволюция есть совокупность процессов приспособления — рушится при стороннем (не связанным априори с признанием приспособления) взгляде на разнообразие. Недавно Иорг Циттлау [2010], биолог-журналист, собрал в одну книгу обширный перечень заведомо вредных свойств животных, и вывод его оказался тот, что допущение о всеобщей полезности свойств ложно.

Наоборот, бэрова идея хороша выводами из наблюдаемых явлений. Эволюция в наши дни предстаёт в ней, как сказано в книге 4–10, процедурой изменения фракталообразующих правил. Главный же ее недостаток видится в том, что до сих пор она не проявляла внимания к роли физиологии организмов и их зародышей.

Эразмов и бэров принципы выступают как два взаимодополнительных аспекта изучения всякой эволюционной процедуры, что и следует иметь в виду, дабы избегать лишних споров.

Номогенез в его диатропическом понимании рассматривает эволюцию как преобразование рефренной структуры разнообразия (диасети). Это наглядно, но узко. Более общее понимание эволюции основано на номогенезе как на понятийном каркасе, наполняемом представлениями из иных учений. Первым и главным из них выступает понятие активности, основное в ламаркизме.

Исследования последних десятилетий показали: мир устроен так, что материя активна и сама собой организуется, порождая всё более и более сложные системы. На всех уровнях организации видно одно и то же явление — актиреф. Термин этот нужен как эразмову взгляду на мир, так и бэрову, поэтому термином « актиреф » удобно кратко маркировать всё предлагаемое представление об эволюции.

Актиреф и прогресс

Всюду, где уже выстроены направленные ряды, можно видеть общую закономерность: по мере усложнения одних свойств (прогресса) наблюдается упрощение других (регресс). Термин «прогресс» биологи прилагают обычно к усложнению форм строения, полагая, что эвкариот прогрессивнее прокариота, многоклеточный — одноклеточного и т. д. Но с позиции принципа компенсации всё выглядит не так. Биохимически бактерии прогрессивнее нас, а поведенчески инфузория прогрессивнее губки.

Полагаю, что прокариоты потратили на свое биохимическое усложнение как раз те 2 млрд лет, которые у эвкариот ушли на эволюцию форм. Большинство родов ныне живущих бактерий несет следы приспособления к эвкариотам, а потому явно моложе их. Они могут обладать очень сложными функциями — например, обманывать человеческий иммунитет (4–08, с. 482).

Некоторое представление о том, как могла идти биохимическая эволюция прокариот, дает анализ нынешней эволюции лекарственной устойчивости болезнетворных бактерий: она идет быстро, направленно и комплексно (сразу по нескольким направлениям); горизонтальный перенос при этом регулярен, но не част, а обычные мутации выполняют лишь роль тонкой подстройки, как и в иммуногенезе. Ведущим механизмом, как и в остальной эволюции, здесь представляется редактирование РНК [Дейчман, 2005] (см. также 4–08).

Феномен диасети приводит к тому, что сходные формы появляются вновь и вновь, и у нас нет гарантии, что постоянство ископаемых форм (например, форм колоний бактерий или скелетов одноклеточных) не таит усложнения их биохимических процессов. А процессы внутри клетки столь сложны, что на их отработку явно нужно было огромное время.

Что касается нынешних одноклеточных эвкариот, то их эволюция состояла в усложнении не столько биохимии, сколько геномной организации и клеточного строения. Стоит глянуть в микроскоп на инфузорию, чтобы понять, что ее единственная клетка устроена много сложнее, чем любая из клеток высших. Поэтому иногда ее строение именуют даже не одноклеточным, а сверхклеточным.

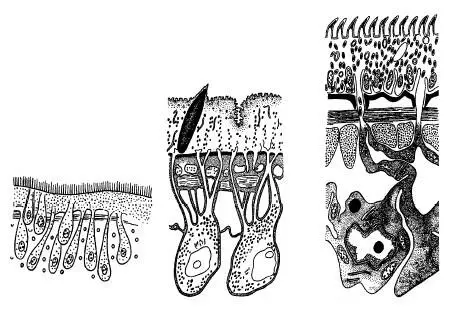

Другой тип сверхсложности — у низших многоклеточных. Всякий, кто рассматривал в микроскоп губок, должен был удивиться, насколько их клетки и скелеты неожиданно сложны.

Для примера неожиданно сложной ткани приведу тегумент (покровную ткань) плоских червей. Он тоже являет собою более чем клетку, но совсем не такую, как одноклеточные: это гигантское многоядерное образование ( цитоид ) без границ между ядрами. Наружная сторона тегумента являет собой сплошной слой цитоплазмы без ядер, ядра же находятся в выростах, соединенных с ним каналами, проходящими через слой, содержащий мускулатуру (рис. 3).

Те два млрд лет, которые наши предки потратили на создание костей, кровообращения, иммунитета, нервной системы и прочего, низшие животные извели на усложнение клеток, тканей и т. п. Всё это — частные случаи упомянутого принципа компенсации.

Рис. 3. Покровная ткань (тегумент) плоских червей: а) турбеллярий, б) трематод, в) цестод. Усложнение тегумента сопровождается упрощением всей остальной структуры червя (по В. А. Догелю)

Приходится отказаться от привычного со времен Ламарка изложения хода эволюции «от низших к высшим». Эволюция «низших» изобилует актами прогресса: таково и усложнение тегумента плоских червей (рис. 3). Что касается структурной сложности прокариот, то она тоже повысилась по сравнению с первичным организмом коллосально, и стало это понятно в последние лет двадцать. Если век назад почти всех устраивало понимание бактерии как чего-то вроде «мешка с ферментами», а полвека назад ее видели как «мешок с генами», то сейчас она предстала сложным структурным единством.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: