Коллектив авторов История - Идеал воспитания дворянства в Европе. XVII–XIX века

- Название:Идеал воспитания дворянства в Европе. XVII–XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1033-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов История - Идеал воспитания дворянства в Европе. XVII–XIX века краткое содержание

Идеал воспитания дворянства в Европе. XVII–XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3 Души мужского пола.

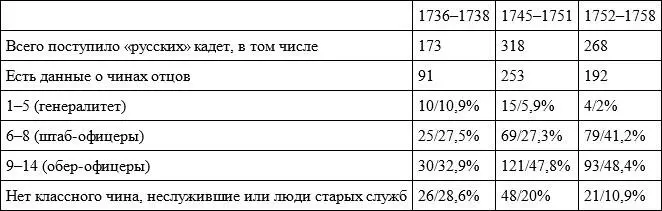

Схожую картину мы видим и в отношении чинов: у трех четвертей поступающих кадет отцы обладают классными чинами; следует учитывать, что в тот период даже низший классный чин встречался гораздо реже и имел гораздо большую ценность, чем в XIX веке, а подавляющее большинство дворян служили рядовыми. Самую большую группу среди поступающих составляют сыновья обер-офицеров, но сыновья штаб-офицеров ненамного отстают от них по численности. Таким образом, и в отношении чинов, и в отношении душевладения структура поступающих в корпус разительно отличается от структуры дворянства в целом – преобладавшие в нем беднейшие и нечиновные дворяне в корпусе практически не представлены. В итоге тон здесь задавали отпрыски не аристократии, но административной элиты среднего уровня: те, чьи отцы командовали ротами и батальонами, а после отставки становились уездными и провинциальными воеводами; кто был способен, говоря словами правительственного указа, жить «чисто, честно и неубого».

Таблица 2. Чины отцов недорослей, зачисленных в корпус

Можно заключить, таким образом, что Кадетский корпус опирался на вполне четко очерченную в социальном отношении аудиторию, стабильно поставлявшую в него учащихся. Ключевой вопрос, таким образом, состоит в том, почему именно эти слои дворянства преобладали среди поступающих, какие механизмы отбора и самоотбора тут работали. Как показывают документы, у молодых дворян начиная с середины 1730‐х действительно была возможность выбирать карьерную траекторию. Выбор свой молодые шляхтичи (а в реальности, видимо, их отцы) делали, как правило, в Герольдии, где являющийся на смотр недоросль сообщал о своем «желании» быть направленным «в кадеты». Прибалтийские дворяне и иностранцы могли подавать челобитную прямо в корпус или лично к фельдмаршалу Миниху и его преемникам. Решения, однако, принимались на самом высшем уровне: в промемории, направленной в 1736 году из Корпуса в Герольдию, объясняется, что хотя шляхетские дети и приходят к директору записываться в кадеты, но «без именного ЕИВ указу в Кадетский корпус принять не можно» [751]. Документы поступали в Кабинет, где претендентам нередко устраивали и повторный личный смотр; по итогам рассмотрения в Сенат направлялся или «реестр за руками господ кабинет-министров», или даже именной указ; заслушав указ, сенаторы, в свою очередь, направляли соответствующие указы в Военную коллегию [752]. Как правило, большая часть прошений при этом удовлетворялась, хотя правительство, как кажется, проводило здесь и свою вполне определенную политику. За период с июля по декабрь 1736 года, например, о своем желании попасть в корпус заявили 73 недоросля; из них были определены 39, а кроме того, еще 13 из числа тех, кто такого желания не высказывал [753]. В 1745 году попросились в корпус 48 дворян, определены были 37 и еще два – из тех, кто не просился [754]. В Кабинете, конечно, также проводился некоторый отсев; при этом, как кажется, многие из отвергнутых в итоге все-таки попадали в Корпус в последующие годы.

Подавляющее большинство беднейших дворян, однако, и сами не просились в Кадетский корпус, наоборот, предпочитая записываться рядовыми в полки [755]. Здесь, конечно, требуется более внимательно рассмотреть вопрос об имущественных барьерах на пути в корпус. Документы об основании корпуса подчеркивали, что семьям кадет не придется нести никаких издержек в связи с обучением; дворянам сулили привлекательные бытовые условия «с немалым покоем» в Меншиковском дворце, «трапезу довольную», казенные книги и припасы, прислугу для «всяких работ, и шитья, и мытья белья» – и вообще, «никаких им кадетам убытков не будет» [756]. Но насколько убедительно звучали эти обещания для беднейших дворян, учитывая опыт петровских школ, сказать трудно. Возможно, учение на этом фоне воспринималось дворянами как доступное только состоятельным. Недоросль Иван Греков, например, прямо писал в 1732 году: «Моего желания к тому кадетскому корпусу на учение не имею […] понеже что за мною крестьянских дворов не имеется» – и просил перевести его из кадет в солдаты в Новоладожский полк [757]. Кадетское жалованье, согласно штату, хотя и составляло от 15 до 30 рублей в год, в зависимости от успехов в науках, подвергалось значительным вычетам (на построение мундира и т. д.). На практике формальные показатели душевладения могут быть обманчивыми: даже выходцы из среднего и зажиточного шляхетства могли себя ощущать в материальном отношении довольно стесненными – имения могли быть расстроенными, особенно у сирот; поступление оброка задерживаться и т. д. Так, капитанские дети Федор и Петр Львовы, хотя и числились номинально обладателями 160 душ, жаловались в 1750 году на неспособность «себя на своем коште содержать» и «надлежащего кадетского мундира от себя построить» [758]. В 1736 году директор фон Теттау сообщал, что у многих из молодых людей, выпускаемых офицерами в действующую армию, «кроме самой бедной одежды ничего не имелось, а довольствовались казенным; хотя ж в том числе и есть такие, которые имеют деревни, токмо за дальностию деревень их от Санктпитерсбурха, получить им [денег] вскоре невозможно и при нынешнем отправлении столько чем доехать [до своих полков] при себе не имеют». Всего из 70 выпускавшихся на тот момент кадет 38 показаны как не имеющие денег на дорогу и нуждающиеся в материальной помощи [759]. При принятии решений о выборе службы беднейшие дворяне, скорее всего, имели в виду возможность подобных дополнительных расходов, связанных с обучением в корпусе.

Закрепление практики зачисления кадет вне штата с последующим переводом на штатные места также должно было создать серьезный барьер для неимущих дворян, которые не могли сами содержать себя в столице в ожидании казенной вакансии. Преимущество здесь получили также те дворяне, у кого отцы или родственники служили в столице: например, секретарский сын Иван Чириков, не имевший душ, но выражавший в 1749 году желание учиться на своем коште [760]. В этих условиях возможность зачисления вне очереди в штат становилась важной формой патронажа, особенно в правление Елизаветы Петровны. Так, в 1751 году Михаил Калугин был зачислен по именному указу, объявленному через камер-юнгферу «Устинью Никитишну», а Степан Русинов (сын поручика из крещеных калмыков) – через «мейстера де гардеробе» В. И. Чулкова [761]. Канцелярист Коллегии иностранных дел Тимофей Клишин сына своего Ивана «своим коштом обучил… при здешней Санкт петербургской академии наук в гимназии латинскому, немецкому и французскому языкам, також и арифметике», однако ж «далее в сей гимназии на своем коште содержать и обучать его по недостаточном своем не в состоянии будучи», сумел заручиться ходатайством о зачислении отпрыска в корпус за подписями А. П. Бестужева-Рюмина и М. Л. Воронцова [762].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: