Марк Эткинд - Мир как большая симфония

- Название:Мир как большая симфония

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Искусство»

- Год:1970

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Эткинд - Мир как большая симфония краткое содержание

Мир как большая симфония - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Письмо С. Кимантайте от 15 октября 1908 г. Петербург

Картины «Морской сонаты» — пример тяготения художника к сочетанию живописного и графического начал, к соединению цвета и линии в варианте, близком традициям японского искусства. Здесь (особенно в «Финале» ) широко использован карандашный контур, нанесенный поверх краски и играющий в общей структуре картины первостепенную роль. (Отличным образцом разработки линеарно-графической стороны композиции может служить карандашный эскиз к «Аллегро» .) Природа Литвы. Весна. Солнце. Море. Небо. Таков тематический круг «сонат». И вновь Литва. Ее далекое прошлое, встающее из дымки преданий. Из древних мифов, окутанных романтикой языческого пантеизма, но все-таки живых и в мироощущении, и в народном искусстве литовцев начала XX века.

В этом отношении «Соната Ужа» близка чюрлёнисскому мифотворчеству в его «Сказках» . Автор погружается здесь в мир фольклорных образов, в царство легенд, восходящих к временам, когда Уж был среди божеств, почитавшихся литовцами.

Четыре картины «Сонаты» выдержаны в тонких градациях минорно-зеленоватых тонов с широким использованием цвета фона. Композиционная динамика развивается преимущественно по горизонтали, естественным результатом этого является и вытянутый горизонтально формат — единственный случай среди «сонатных» циклов художника. Композиция каждого из листов основана на сопоставлении крупномасштабных и мелких, детально прорисованных форм, на сложных, перетекающих друг в друга ритмических повторах, на диссонансе прямых и волнообразных линий.

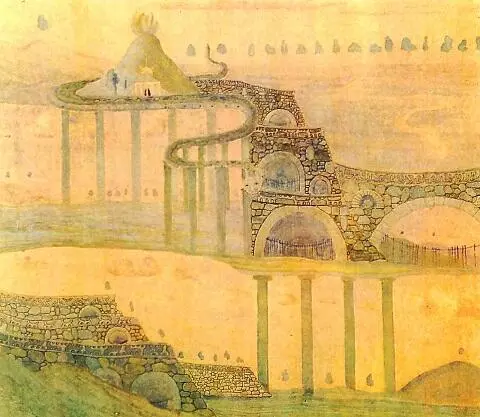

В «Аллегро» просматриваются три в известной степени самостоятельных композиционных яруса. Суровые, циклопической кладки крепостные стены, украшенные орнаментальными поясами и прорезанные полукружиями арок: пологие холмы и темные силуэты одиночных деревьев; небо с барашками облаков; колонны, служащие «опорой» следующему ярусу, в котором все эти композиционные мотивы подвергаются усложненной разработке.

Соната Ужа. Аллегро. 1908

Здесь те же крепостные стены, но в иной масштабной и ритмической транскрипции, полукруглые арки, запертые решетками, деревья, холмы и колонны, даже «собственное» небо и «свои» облака. С этой частью композиции ярус, завершающий картину, соединяется зигзагом огромного Ужа. Будто ритмический отголосок, повторяя его движения, извивается среди лугов зигзаг реки. Вдоль горизонта протянулась строчка деревьев. В этой картине, напоминающей театральную декорацию, мы знакомимся с фантастической цитаделью, хозяином и стражем которой является Уж, охраняющий храм Солнца — храм жизни. В остальных картинах действие протекает ночью.

Ночью, когда лунный серп повисает над безветренной бухтой, образованной стенами и воротами цитадели, мы вновь встречаемся с Ужом. От этого своеобразного ноктюрна веет ощущением чистой, какой-то серебряной тишины ночи (в решении первого плана трудно не заметить использование образов картины «Тишина» ). Уж поднимается из зеркальной глади воды. На берегу растут полевые цветы и порхают бабочки. В небе — птичьи стаи.

«Скерцо» — это ночь и две гигантские скалы. На краю одной из них стоит ребенок. Жалкий, растерянный, на голой мертвой скале. Его беспомощность подчеркнута контрастом между маленькой фигуркой и пространством ландшафта, крупными формами остальных элементов, составляющих композицию (совсем так, как это сделано в «Близнецах» из серии «Знаки зодиака» ). А в небе — гигантская горизонталь Ужа, глядящего на ребенка, и дружелюбные звезды, освещающие ему путь.

Соната Ужа. Скерцо. 1908

По другую сторону бездны — тоже скала, но с деревьями, речками, деревенскими домишками: это Литва, такая, какой изображал ее Чюрлёнис и в других картинах. Между ней и ребенком — бездонный провал и «черная беда» огромной птицы… Не следует, конечно, «додумывать» мысль художника. Но, пожалуй, еще немного, и змея станет для ребенка спасительным мостом.

И снова ночь и холмы, напоминающие литовские дюны. На холмах покоится тело огромной змеи. На их вершинах, словно нимбы, лунные диски… Тени древних замков и церквей. Исполинские ступени алтаря с клинописными текстами и рисунками, изображающими солнце и поклоняющихся ему людей. На алтаре старинная корона.

Соната Ужа. Финал. 1908

Композиционный строй «Финала» перекликается с «Аллегро» : зигзагообразное движение, наметившееся там, преобразуется в упруго волнообразное; сквозь арки, прорезающие землю, видны уже знакомые нам холмы, деревья, барашки облаков.

Серию сонатных циклов, выполненных художником в 1907–1908 годах, завершает двухчастная «Звездная соната» (другое название — «Хаос» ) с ее бескрайним пространством космоса, полным динамики и вечной борьбы. Здесь принято видеть результат астрономических увлечений Чюрлёниса.

Слушай. Слушай внимательно, затаив дыхание. Слышишь? Как тихо переговариваются звезды.

Запись в альбоме

Это, может быть, и справедливо, но только в случае, если не иметь в виду астрономию как науку, в том виде, в каком она существовала в начале XX века: «Звездная соната» ровно ничем не связана с научными представлениями тех лет. Восхищенный вселенной, влюбленный в звезды, потрясенный бездонностью неба и масштабами галактик, Чюрлёнис, как и в «Сотворении мира» , «Знаках зодиака» или в «Солнечной сонате» , вовсе не обращается здесь к новейшей информация, предоставлявшейся современной ему астрономией. Он остается пантеистом, влюбленным в природу, в ее музыку и в ее краски. Ему ближе рожденные народом, одушевлявшим природу, пусть самые древние, но и самые поэтичные представления о жизни светил и звезд. Вот почему в «Звездной сонате» мировой хаос предстает в том виде, в каком рисовала его себе космогония древних — как безначально существовавшее «зияющее» пространство глубокой бездны, где в вечном движении из беспорядочного тумана и мрака формируется мироздание: туман принимает яйцевидную форму, вместившую в свою середину эфир, из него возникает земля и небо, вода и густой воздух. На канву этого античного мифа накладываются, как всегда у Чюрлёниса, образы литовского фольклора: в формировании мироздания немалое участие принимает Уж.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Азов - «Мир приключений» 1987 (№30) [Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов]](/books/266801/mark-azov-mir-priklyuchenij-1987-30-ezhegodnyj.webp)

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/1091919/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr.webp)