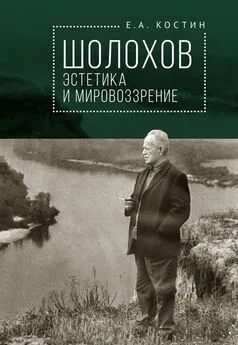

Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]

- Название:Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00165-077-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres] краткое содержание

В новой работе автор демонстрирует художественно-мировоззренческое единство творчества М.А. Шолохова. Впервые в литературоведении воссоздается объемная и богатая картина эстетики писателя в целом. Читатель, может быть, неожиданно для себя увидит нового Шолохова: писателя со сложной картиной мира, художественно изощренного, удивительно правдивого и истинно народного.

Идеал, гуманизм, оригинальная философская мысль писателя, эстетические категории трагического, катарсиса, комического, хронотопа и ряд других анализируются в книге Е.А. Костина. Особый интерес представляют рассмотренные исследователем острые вопросы революции 1917 года в связи с развитием русской цивилизации в XX веке.

Книга выходит в юбилейный для писателя год (115 лет со времени рождения) и предназначена для самых широких слоев читателей, которых продолжают заботить судьбы России и ее культуры сегодня.

Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1

Безразличен – не значит равнодушен. Эта эстетическая безразличность говорит о художественной свободе писателя, которому все равно, ч т о именно он возьмет для показа из жизни народа, – он в любом материале найдет то главное, основное, что дорого и близко как самому народу, так и ему, Шолохову.

2

Вообще, Толстой уникален этой своей эстетической многомерностью и глубиной, когда он мельком создает ряд новаторских подходов и принципов описания действительности и человека, но потом легко отказывается от них. Скажем, открытый именно им поток сознания в черновых набросках к основным его текстам. Но Толстой отказывается от него не в последнюю очередь потому, что т а к воспроизведенный поток психологической жизни человека не оставляет места авторской оценке и некоей крайне важной для него моральной подсветке. «Диалектика души» совсем другое дело – изображенную таким образом внутреннюю жизнь человека можно сделать критерием оценки возможностей человека к изменениям, «текучести».

3

Укажем на основные работы, посвященные данной проблеме. В критике 30–60-х годов она по существу отсутствовала. За исключением ряда отдельных замечаний, никакого прямого сопоставления, попыток анализа взаимодействия не наблюдается. Первой развернутой работой стала статья П. Бекедина «Шолохов и Достоевский: о преемственности гуманистического пафоса»// Достоевский. Материалы и исследования. (Вып. 5. Л.: Наука, 1983). Серьезной добавкой к ней стала публикация Ю. Дворяшина «Достоевский и Шолохов: диалог о человеке» // Ф. М. Достоевский и современность. Актуальные вопросы изучения творчества. – Сургут, 2002. Наконец, есть отдельная словарная статья о Достоевском в «Шолоховской энциклопедии» (М.: Издательский дом «Синергия», 2012), принадлежащая перу Г. Романовой. Очень существенны параллели между Достоевским и Шолоховым, какие делает в своей книге «Мир прозы Михаила Шолохова. От поэтики к миропониманию» (М.: ИМЛИ РАН, 2005) Светлана Семенова.

4

Замечательно, что он сам об этом заявлял еще в 1937 году: «Существуют писатели, на которых Толстой и Пушкин не влияют… Ей-богу, на меня влияют все хорошие писатели. Каждый по-своему хорош. Вот, например, Чехов. Казалось бы, что общего между мной и Чеховым? Однако и Чехов влияет!» [4, 517]. Здесь пропущено имя Достоевского в прямом указании, но потенциально он также присутствует в «обойме» Шолохова – «влияют все хорошие писатели».

5

Справедливо пишет Светлана Семенова о «странностях» в поведении ряда шолоховских героев: «Тут Шолохов копает такие двусмысленные, извилистые складки психологии некоторых народных типов (к тому же прокатанных сатанинско-противоестественными ситуациями эпохи), что заставляет вспомнить Достоевского…» [3, 32].

6

Конечно, нельзя не вспомнить и Пугачева из «Капитанской дочки», и крестьян из «Дубровского», сжигающих исправника со товарищи в избе, но снимающих забытую кошку с полыхающей крыши, да и Германн из «Пиковой дамы» тут как тут, готовый на в с ё во имя своих целей, не говоря уж об убитом Ленском Евгением Онегиным. Так что все началось с Пушкина, но придал этой теме обостренную идеологическую отчетливость именно Достоевский.

7

Ю. Дворяшин тонко замечает, что у Шолохова меньше всего плачут как раз д е т и [2, 81]. Взрослые – сколько угодно, но вот такой фиксированно-идеологической окраски (как у автора «Братьев Карамазовых») слез детей у Шолохова напрочь нет. Невозможность «высшей гармонии» бытия, если в основе ее пребывает хоть «одна слезинка» ребенка, о которой поведал Достоевский, – для Шолохова такая формула слишком умозрительна. Мы видим в таком очевидном и явном противопоставлении «слезинки ребенка» у Достоевского и отсутствия ее у Шолохова внутреннюю культурно-идеологическую полемику. Ведется она, разумеется, Шолоховым. Если для Достоевского «гармония» достижима, и наличествует она в сознании и мечтах людей как идеал, как цель, какую необходимо преследовать, и равновесность ситуации нарушается несправедливостями э т о г о мира (слезинка ребенка и его страдания как квинэссенция их), то у Шолохова сам вопрос лишен логической и гуманистической оправданности. Гармония бытия разрушена до таких оснований, что сам вопрос о ее воссоздании носит во многом условный, проективный характер – может и не получится вернуться к прошлым устойчивым основаниям жизни. Слезы детей, их страдания – лишь одна из несправедливостей действитель-

8

Нельзя вместе с тем не остановиться на определенной биографической близости между Достоевским и Шолоховым. Известно, что громадное воздействие на Достоевского, на мир его произведений оказала ситуация, по которой за участие в кружке Петрашевского он был приговорен к смертной казни, и только на Семеновском плацу, уже готовясь к смерти, узнает о замене казни каторгой на 4 года. И вот эпизод с Шолоховым, когда молодым продотрядчиком он попадает в руки Махно и также находится под угрозой смерти, но его отпускает атаман, пожалев молодую жизнь. Мы понимаем, что такая параллель чрезвычайно условна и не должна быть понята, как прямое сопоставление с м е р т н ы х ситуаций, в которых находились и один и другой, но и у Шолохова эта близость смерти получила свое отражение на страницах его текстов.

9

Одно из самых «свирепых» наблюдений Шолохова – смерть командира «отряда карательных войск» (!) Лихачева: «В семи верстах от Вешенской, в песчаных, сурово насупленных бурунах его зверски зарубили конвойные. Живому выкололи ему глаза, отрубили руки, уши, нос, искрестили шашками лицо. Расстегнули штаны и надругались, испоганили большое, мужественное, красивое тело. Надругались над кровоточащим обрубком, а потом один из конвойных наступил на хлипко дрожащую грудь, на поверженное навзничь тело и одним ударом наискось отсек голову» ( Михаил Шолохов. Тихий Дон. В двух томах. – М.: Художественная литература, 1968. Т. 2. – С. 172. В дальнейшем цитаты из «Тихого Дона» в этой главе будут приводиться по этому изданию с указанием тома и страницы – Е. К .). Вопрос даже не в том, что Шолохов превышает планку эстетически возможного. До него в русской литературе не было изображения зверств и смерти людей, подобно этому (а таких мест у него немало). Ни Бабель, ни Артем Веселый, ни Вс. Иванов, ни кто-либо еще из литературных собратьев, писавших об этих же событиях, не дают таких прямых, беспощадных, нечеловечески суровых описаний подобных ситуаций. Брутальность реализма Шолохова не может не поражать, – но с точки зрения литературной традиции одним из предшественников по открытию подобной жестокости в человеке является именно Достоевский, распатронивший душу человека до самых ее краев и открывшей в ней, душе, такие места, куда лучше не заглядывать. Конечно, казачки, рубившие Лихачева, не читали Достоевского и его типажами не являются… Вот и открылась бездна в человецах, о который писал писатель-пророк, и показать ее в прямом виде выпало на долю донского писателя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]](/books/1142518/evgenij-kostin-sholohov-estetika-i-mirovozzrenie.webp)

![Наталия Костина-Кассанелли - Найти, чтобы потерять [litres]](/books/1068026/nataliya-kostina.webp)

![Евгений Гаглоев - Силуэт в разбитом зеркале [litres]](/books/1079570/evgenij-gagloev-siluet-v-razbitom-zerkale-litres.webp)

![Евгений Гаглоев - Ларец, полный тьмы [litres]](/books/1083122/evgenij-gagloev-larec-polnyj-tmy-litres.webp)

![Михаил Шолохов - Поднятая целина [litres]](/books/1100320/mihail-sholohov-podnyataya-celina-litres.webp)