Владимир Колесов - Концептология

- Название:Концептология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кемеровский государственный университет

- Год:2012

- Город:Кемерово

- ISBN:978-5-8353-1277-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Колесов - Концептология краткое содержание

Пособие предназначено для магистрантов филологических факультетов вузов, обучающихся по направлению 031000.68 «Филология», а также для студентов, аспирантов, преподавателей. Составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

Концептология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пример. [Рука] в исходном славянском образе — «хватающая», а в заимствованном христианском символе — «властная сила, власть». Развитие признаков начиналось с типичных именно для символа, отсюда и руководитель, и поручаться (брать под свою власть), и ручной (прирученный) и даже основатель Москвы Юрий Долгорукий (властный). Понятийное значение развивалось постоянно, сегодня оно таково: «верхняя конечность человека от предплечья до кончиков пальцев». В современном просторечии возникает неожиданное образное понятие волосатая рука с выделением идеального признака, лишь косвенно обозначающего руку (покрытая волосами, косматая и лохматая), но в метафорическом смысле это аналитическое понятие представлено как властная сила, способная всюду проникнуть и все захватить, но при этом рука вороватая (возвращение к первообразу — «хватающая»). Языческий первообраз и христианский символ по-прежнему воссоздают себя и в новом общественном контексте, который, сгущаясь в особом контексте, порождает новый термин, снятый с типично русского сдвоенного (метонимичного) понятия волосатая рука, а именно волосатость для выражения вороватой власти (коррупции): «у него такая волосатость, что ему всё нипочем».

Таким образом, концепт выступает реальным средством понимания концептума, концепт выступает как бы скорлупой ядра, представляющего собой сокровенный смысл имени, еще не обретшего формы слова. Обретшее же форму слова имя становится понятием. Такова триединая нераздельная категория Логоса в последовательном развитии от не-сущего концептума через осмысленный концепт к явленному в слове понятию. Путь движения противоположен соотношению содержательных форм слова: от явленного образа через помысленный символ к содержательному понятию. В точке понятия смыкаются обе линии развертывания, и именно потому, что понятие есть явленный концептум, в данный момент достигнутый пониманием всех. В общности понятия состоит родство всех языков, а это навевает мысль о прежнем единстве языков, когда все народы «понимали» одинаково.

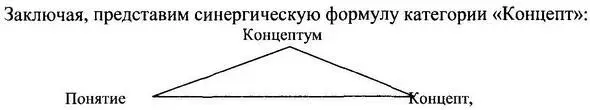

Заключая, представим синергическую формулу категории «Концепт»:

где концептум является скрытым источником идеи, концепт предстает в своих содержательных формах и создает условия для реализации логического понятия в конкретном мыслительном действии. Эта категория отражает категорию Логос в ее содержательном смысле.

Задание:

Каковы философские основания двоения концепта?

Представленное нами понимание концептума отличается от философского определения термина концепт как понятия. В последнем случае концепт (от лат. conceptus — понятие) соотносится с неким смыслом высказывания, с концепцией текста. Следовательно, смысл здесь то же, что и значение, но значением называется денотат и десигнат (объем и содержание понятия), а смыслом — связь знака-слова с обозначаемым им предметом.

Концептум как зерно первосмысла предстает в синкретизме (слитности) всех признаков явленного концепта — идеи-понятия; смысл и значение в нем совмещены, контекстно заменяя друг друга. В своих толкованиях мы идем не от понятия к слову (как концептуалист), а от слов к сущностным признакам содержания понятия, явленным в его содержательных формах. Влиятельное философское течение, феноменологизм понимает развитие не исторически — как «перечленение понятийного поля», раз и навсегда заданного, делимого словами-знаками, в результате чего не возникает «приращения смысла» в слове (термин Б. А. Ларина). Понятие подавляет всё языковое, лингвистическое, узко — семантическое. Между тем для воссоздания концептума приращение смысла как раз и важно: только на его основе, в результате развития семантической доминанты концептума мы и получаем объективную возможность не конструировать, а реконструировать исходный концептум как концепт на основе всех его содержательных форм — образа, символа и понятия в их исторической последовательности. Такова верхняя граница явленности концептума, что и позволяет включить в его описание интуицию носителя языка. Концептум обеспечивает сохранение семантики словесного знака в пространстве при одновременном ее развитии во времени путем «считывания» смысла с классических текстов. Благодаря концептуму конвенциональная связь слова с предметом, минуя отношение слова к идее-понятию, сохраняется во времени и предстает как ключевой компонент духовной культуры народа (сохраняя его идентичность).

Из различных функций слова как знака:

- номинативной (знак обозначает),

- коммуникативной (знак как средство общения),

- прагматической (знак как средство экспрессии и эмоционального воздействия),

- сигнификативной (знак как обобщающий знак, как знак знака — символ).

Для наших целей наиболее важной является последняя из числа указанных (отчасти и первая), поскольку именно сигнификативная функция значения связана с актуализацией (действием) в словесном знаке национальных концептов. Коммуникативный и прагматический аспекты имеют внешний характер.

Таким образом, основная цель исследования концептов состоит в выявлении и формулировании семантической доминанты, не изменяющейся с течением времени, как основного признака в содержании выраженного словом концептума. В этом смысле концептум выражает по преимуществу национальные коннотации (co-значения), а именно потенциальные семы сигнификативной функции языка.

Из основного определения следует, что:

- концептум проявляется и действует в силовом поле между общим значением слова и его смыслом в тексте;

- его определение устанавливается на основе многих семантических корреляций (соответствий) и не ограничивается только литературным текстом;

- грамматически, как сущностный признак, концептум представлен, главным образом, в имени, выражающем обобщенный признак (напр., суффиксальным именем самого отвлеченного значения из ряда однозначных: белизна, а не бель, белота, белость, белина и т. д.), а при отсутствии таковых как имя прилагательное в форме среднего рода; не исключаются слова и в других грамматических формах (типа брать, гулять, пить );

- определение концептума не повторяется в однозначных (однокоренных) и во всей цепи производных слов, а также при наличии отрицательной частицы или при незначительном (в тексте) изменение смысла слова — но не самого концептума;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: