Зинаида Бонами - Как читать и понимать музей. Философия музея

- Название:Как читать и понимать музей. Философия музея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- ISBN:978-5-17-098517-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зинаида Бонами - Как читать и понимать музей. Философия музея краткое содержание

Как читать и понимать музей. Философия музея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В качестве синтетической объединительной силы в музее Федорова выступают искусство и наука, задача которых обратить человеческий род в братство. С их помощью, полагал философ, музей сможет «действовать душеобразовательно , делая всех и каждого существом музеообразным » (45). Вместе с тем нравственную ответственность за создание подобного музея Федоров возлагает на интеллигенцию, видя в этом ее миссию, возможно, как отражение давней мечты просвещенных умов о музее , способном связать Россию с мировой культурной традицией.

Первый проект такого рода инициирован З. А. Волконской (1789–1862) при участии поэта и критика С. П. Шевырева (1806–1864) и историка и писателя М. П. Погодина (1800–1875). Он был опубликован в 1831 г. журналом «Телескоп» и назывался «Эстетический музей при Императорском Московском университете». Речь шла о полном собрании гипсовых слепков, «а по возможности, и мраморных копий с лучших и замечательнейших произведений Ваяния <���…> копий с отличных картин разных школ классической Живописи и, наконец, моделей со всех славнейших памятников Архитектуры…» (46). Авторы проекта надеялись, что «…перед очи слушателей [Московского университета. – З. Б .] сойдет великолепный Олимп, и все здания, утвари, все наследие древней жизни предстанет не в неясных словесных описаниях, а в живых моделях…» (47). Связь музея и школы (университета) – важная смысловая доминанта теории Федорова. «Нельзя не заметить, – писал он, – что школа без хранилища есть душа без тела…» (48).

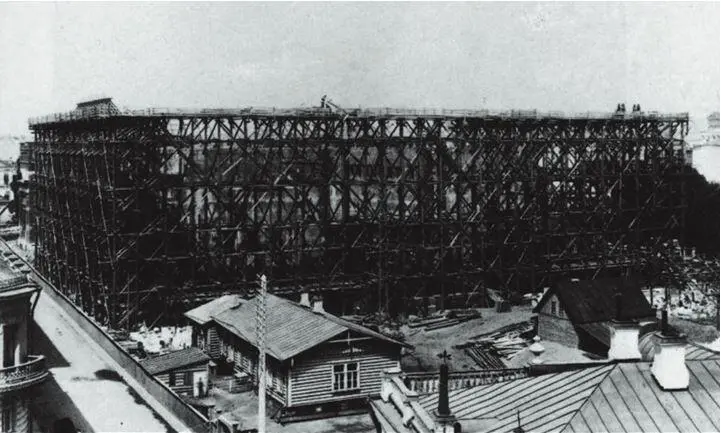

Было бы закономерно взглянуть на воображаемый музей Федорова в связи с деятельностью профессора Московского университета И. В. Цветаева по созданию Музея изящных искусств в Москве, куда впоследствии частично перейдут коллекции Румянцевского музея. После встречи с Николаем I, на которой было принято окончательное решение о начале строительства, Цветаев записал в дневнике: «…теперь не станут уже называть Музей мечтой, утопией, химерой <���…> отныне он получает реальную силу» (49). Закладка камня будущего музея состоялась на бывшем Колымажном дворе в Москве, вблизи Дома Пашкова, еще при жизни Федорова, в августе 1898 г. Таким образом, топографически, на карте города, образовалось особое место , в котором воображаемый музей Федорова и воплощенный музей Цветаева практически совпали.

Строительство Музея изящных искусств на Волхонке

Черно-белая фотография. Москва. Начало ХХ в.

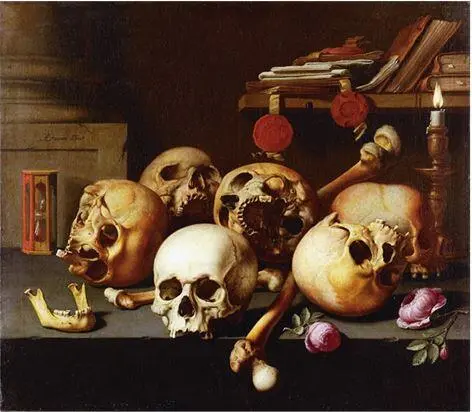

Федоров предусматривал объединение в один общий музей-храм исторического, этнографического, антропологического и земледельческого музеев. На нижнем этаже этого гигантского собрания должен был располагаться «краниологический или остеологический синодик…» (50), иными словами, собраны черепа и скелеты предков. «Средний этаж – лицевой синодик, или галерея портретов с живого лица, на одной стороне, и с мертвого лица – на другой, с деяниями на полях, в общей рамке у подножия креста…» (51).

Для описания своего воображаемого музея Федоров пользуется преимущественно богословской лексикой. Синодиками принято называть церковные поминальные списки или книги с перечислением имен усопших для обряда поминовения. Философ всегда полагал, что музей «есть дело религиозное, священное» (52).

При всей непривычности, быть может, даже этической неприемлемости для нашего восприятия музея, вобравшего в себя безграничное количество человеческих останков, идея Федорова выглядит не более фантастической, чем, скажем, научно мотивированные и, конечно, полностью секуляризованные проекты коллекций нового типа, появившиеся в постреволюционной России. В частности, в 1927 г. выдающийся русский физиолог академик В. М. Бехтерев (1857–1927) предложил издать государственный декрет, в соответствии с которым мозг выдающихся людей после их смерти подлежал извлечению и хранению. «К глубокому сожалению, – писал он в одной из центральных партийных газет, – драгоценные мозги великих людей гибнут навсегда вместе с похоронами <���…> вследствие неосознания близкими людьми того <���…> в какой мере было бы важно сохранить <���…> в качестве ценной реликвии консервированный мозг <���…> и в какой мере является более “почетным” для <���…> памяти сохранить <���…> мозг в музее за стеклом, нежели зарыть в землю…» (53). Существующий и сегодня в Российской Академии наук Институт мозга располагает целой коллекцией научных препаратов такого рода, составленной преимущественно в 1920–1930-х гг.

Примерно в тот же период молодой исследователь, психолог, а впоследствии видный советский ученый Н. А. Рыбников (1890–1961), предложил создать так называемый Биографический институт. Он исходил из того, что биография как форма памяти о прошлом известна с древнейших времен. Например, древнеегипетские надгробные надписи содержали краткое изложение фактов биографии умерших. Выдающимися биографами были античные авторы Плутарх (ок. 46 – ок. 127) и Тацит ( Publius Cornelius Tacitus , сер. 50-х – ок. 120). Средневековье оказалось богато жизнеописаниями святых. По мнению Рыбникова, биография представляет собой особо ценный материал для целого ряда наук, а потому ее изучению требуется придать организованный характер. Биографический институт, соответственно, должен был заниматься сбором, хранением и изучением различных автобиографических источников, которые ученый называл «человеческими документами».

Альберт Янс ван дер Шур (Aelbert Jansz van der Schoor), 1603–1672

Суета сует. Холст, масло Ок. 1640–1672

Если Бехтерев желал одолеть смерть «великих умов» на физиологическом уровне, то Рыбников разрабатывал возможность социального бессмертия для каждого человека. И то, и другое направление получило развитие на уровне современной науки как в опытах по выращиванию клеточного материала, так и в создании цифровых биографических архивов.

В настоящее время в Оксфордском университете действует научный центр Документирования жизни человека ( Oxford Centre for Life-Writing Research ; сокр. OCLM ), во многих отношениях воплотивший неосуществленную идею Рыбникова. Исследования центра выходят за рамки биографий и предполагают подробное описание жизни людей как в художественной форме, так и фактологически. В качестве источников информации выступают мемуары, письма, автобиографии, дневники… Благодаря этому развитие получает целый ряд научных дисциплин – философия, психология, социология, этнография и антропология…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: