Зинаида Бонами - Как читать и понимать музей. Философия музея

- Название:Как читать и понимать музей. Философия музея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- ISBN:978-5-17-098517-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зинаида Бонами - Как читать и понимать музей. Философия музея краткое содержание

Как читать и понимать музей. Философия музея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Vanitas. Деталь

Холст, масло. Ок. 1635

Работая над художественным проектом Мемориальной квартиры А. С. Пушкина в Москве (1986), Е. А. Розенблюм изобретает совершенно неожиданный для тех лет образ «мемориальной пустоты», символического сакрального пространства, в большой степени рассчитанного на эмоциональное воздействие и пробуждение фантазии зрителей. Для создания этого образа, помимо небольшого числа подлинных артефактов эпохи, несущих патину, или, как бы выразился Беньямин, ауру времени, он использовал выразительные декоративные элементы, обозначающие художественный стиль пушкинского времени, и, что самое необычное, звуковой комментарий с фрагментами классической музыки.

В своих последних проектах Е. А. Розенблюм еще более сближает музейную экспозицию с театральным искусством, настаивая на включении в нее бутафории и восковых фигур . Эта идея в какой-то степени разделила его с теми, кто исповедовал традиционную религию музея – главенство подлинного экспоната, но зато придала целостность концепции экспозиционного проектирования как искусства памяти.

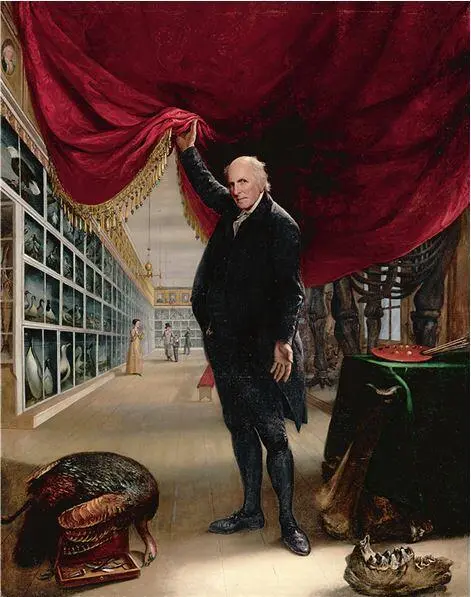

Чарлз Уилсон Пил (Charles Wilson Peale), 1741–1827

Художник и его музей Автопортрет

Холст, масло. 1822

Воображаемый музей Розенблюма талантливо противостоял стереотипу исключительной «научности» музейной экспозиции. Но в нем заключалось и нечто большее – ростки того, что войдет в практику многих мировых музеев в начале ХХI в.: опыты по созданию перформативной (от лат. performo – действую; имеются в виду перформативные, то есть исполнительские искусства) образности, в том числе исторические инсценировки с участием костюмированных актеров и другие атрибуты театра. Все то, что Рейчел Моррис называет «музейным богоявлением» (35). Сюда относится, например, и объявленный Лувром эксперимент, связанный с соединением современной хореографии и античной пластики (36).

Воображаемый музей как явление художественной фантазии обычно служит воссозданию прошлого. Но, как оказалось, он также способен символизировать будущее, выступать его метафорой.

В научно-фантастическом романе ученого и видного русского революционера А. А. Богданова «Красная звезда» (1908) описывается общество победившего коммунизма на Марсе, куда и попадает герой произведения. К своему удивлению, он обнаруживает там музей: «Я думал, что скульптурные и картинные галереи – особенность именно капитализма с его показной роскошью и стремлением грубо нагромождать богатства. В социалистическом же обществе, я предполагал, искусство рассеивается повсюду рядом с жизнью, которое оно украшает» (37).

Надо признать, что в описании марсианского музея Богданова нет ничего особенно фантастического, лишь вполне ощутимое желание автора противопоставить старому европейскому музею с его «сумбурным скоплением статуй и картин» нечто более соответствующее потребностям человека. «Музей находился на маленьком острове озера, – пишет Богданов, – который узким мостом соединялся с берегом. Само здание, удлиненным четырехугольником окружающее сад с высокими фонтанами и множеством синих, белых, черных, зеленых цветов, было изящно разукрашено снаружи и полно света внутри» (38).

Столетие спустя после выхода в свет «Красной звезды» этот футурологический образ вполне совпадает с современными представлениями о музейной архитектуре как о дружественной для зрителей среде. Но суть в ином: марсианский музей открывается герою романа местом, где «в идеальной красоте другого, идущего впереди нас мира воплощалась сама любовь в ее спокойном и гордом самосознании, сама любовь – ясная, светлая, всеобъемлющая» (39). Неожиданным образом воображаемый музей революционера и естествоиспытателя Богданова, отразивший его мечту о грядущем переустройстве жизни на Земле, символизирует собой идею глубоко нравственную и фундаментальную, по духу, несомненно, близкую христианству. Как представляется, автор «Красной звезды», возможно и не вполне осознанно для себя, следует традиционному отождествлению понятий «красота», «добро» и «любовь», тем самым выдвигая на первый план историческую связь музея и храма.

Наиболее ярко эта особенность, присущая, на наш взгляд, именно русской музеологической мысли, проявилась в философии Н. Ф. Федорова, мыслителя-космиста, сделавшего музей центральным понятием своей теории «воскрешения». По нравственной силе это учение может стоять в одном ряду с современной ему литературной классикой Ф. М. Достоевского (1821–1881) и Л. Н. Толстого (1828–1910). «Федоров – единственное, необъяснимое и ни с чем не сравнимое явление в умственной жизни человечества… Рождением и жизнью Федорова оправдано тысячелетие существования России…» – писал литературный критик и искусствовед А. Л. Волынский (1861–1926) (40).

Можно предположить, что желание создать свой воображаемый музей как вселенский музей-собор , объединяющий всех живущих на Земле и всех умерших, возникло у Федорова на фоне его многолетней службы в качестве библиотекаря Румянцевского музея в Москве.

Основанный в Петербурге видным вельможей екатерининских времен графом Н. П. Румянцевым, с 1861 г. этот музей расположился в знаменитом доме Пашкова (41) напротив Кремля, получив название «Московский публичный музеум». Федоров начинает свои рассуждения именно от его порога, где над входом значилось на латыни: Non solum armis («Не только оружием»). Старинный девиз дворянского рода Румянцевых стал, таким образом, духовной миссией по всеобщему объединению.

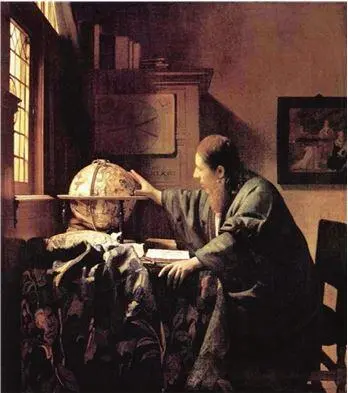

Согласно учению Федорова, «музей есть образ мира, вселенной видимой и невидимой, умершего и еще живущего, прошедшего и настоящего…» (42). Космический масштаб федоровского музея сближает его идею с ренессансным Theatrum Mundi как моделью мира, соединяющей земное и небесное. Не случайно важнейшей составной частью воображаемого музея Федорова должна была стать обсерватория : «Человечество станет братством, когда астрономические обсерватории <���…> поставят своей целью <���…> воссоединение миров», – утверждал он (43). Философ был настолько увлечен этой идеей, что надеялся устроить обсерваторию на бельведере и в башенке дома Пашкова.

Ян Вермеер (Jan Vermeer van Delft),

1632–1675. Астроном. Холст, масло. 1668

В понимании Федорова, собирание образцов высушенных растений, минералов, чучел, скелетов, монет и пр., на что опирается старинное искусство памяти , – есть не что иное, как музеолатрия (неологизм Федорова; от греч. latereia – культ), не исчерпывающая его представлений об истинном назначении музея (44).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: