Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако имеется еще одно «свидетельство» о короле Филимере, сообщенное уже не историком готов Иорданом, а историком готов Щукиным. Но чтобы воспринять и оценить его, требуется некоторое предисловие. М. Б. Щукин уделяет особое внимание сармато-германским контактам середины I в. до н. э. — конца II в. н. э., выраженным, в частности, в проникновении техники зерни и филиграни, свойственной вещам из погребений Зубово-Воздвиженской группы на Кубани, далеко на северо-запад, в Скандинавию и на берега Балтики. Подобные контакты он смело сопоставляет с сообщениями «Круга Земного»: «К северу от Черного моря расположена Великая или Холодная Швеция <���…>. С севера с гор, что за пределами заселенных мест, течет из Швеции река, правильное название которой Танаис. Она раньше называлась Танаквисль <���…>. Она впадает в Черное море <���…>. Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется страной Асов или Жилищем Асов, а столица страны называется Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином. <���…> В те времена правители римлян ходили походами по всему миру». Затем повествуется, что Один, оставив в Асгарде править братьев и взяв «с собой <���…> множество драгоценных вещей», отправился с асами на север и в итоге достиг Ютландии и Швеции (Снорри Стурлусон 1980: 11–13; Щукин 2005: 85–9).

На базе этой эпической традиции и археологического материала М. Б. Щукин делает смелое предположение: «…не имело ли движение готов Филимера в юго-восточном направлении некой легендарной и идеологической подоплеки, не устремлялись ли обитатели Балтийских побережий в Причерноморье под влиянием смутных воспоминаний о былых контактах с античной цивилизацией? Вроде того как странствующие рыцари раннего Средневековья искали „Чашу Грааля“, крестоносцы собирались отвоевать „Гроб Господень“, а затем моряки Колумба жаждали найти путь в богатую Индию? Не искали ли они Асгард, покинутый когда-то Одином?» (Щукин 2005: 195) [130].

Раздел IV. Наконечник копья из Сушично и вельбаркские памятники Полесья

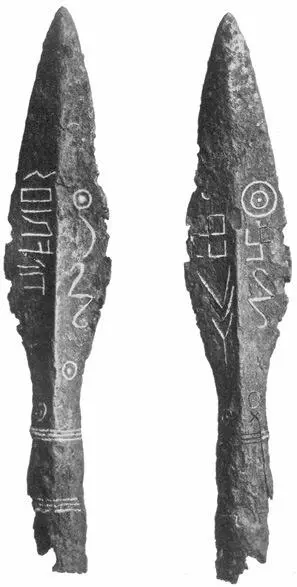

Попытаемся уточнить путь готов через реку и далее в Oium и местонахождение окруженной болотами местности, где осталась часть готов. Доверяя в целом свидетельству эпической песни о переходе реки (несомненно Припяти) по мосту, попытаемся наметить место переправы. Припять становится достаточно полноводной рекой только ниже впадения в нее первого крупного притока Турьи, и только от этого места (и восточнее) для переправы большого количества людей может понадобиться мост. И действительно, ниже впадения Турьи и ныне находится у с. Невир мост местного значения через Припять, к которому ведут дороги также местного значения. Отсюда дорога ведет прямо на юг, на г. Камень-Каширский, на г. Ковель и далее на сероземы и черноземы Волыни (Беларусь… 2002). И именно на этом пути, на юг от моста, неподалеку от дороги, ок. дер. Сушично в 30 км к северо-востоку от Ковеля, в урочище Wielki Grąd в 1858 г. был найден уникальный железный наконечник копья с инкрустированными серебром рунической надписью, магико-сакральными знаками и орнаментом (рис. 53, 55, 56).

Бывают случаи, когда суть какой-нибудь проблемы, поставленной письменным источником, получает выражение и возможность вероятного разрешения в результате открытия какого-либо одного археологического памятника (курган № 2 у с. Мокра) или даже одного предмета (наконечник копья из Сушично). Все, связанное с этим копьем, насыщено особым значением и складывается в одну непротиворечивую смысловую картину.

Оговоримся, что на наконечнике имеются два знака, напоминающие сарматские тамги. Это как бы свидетельствует, в свете предложенной нами гипотезы, о том, что копье попало в землю уже после победы готов над спалами, на предполагаемом (но не подтверждаемом ни источниками, ни здравым смыслом) обратном пути готов к Припяти и далее (как и считали некоторые ученые). Однако мы выше допустили возможность распространения отдельных подобных знаков в среде германцев и до столкновения готов и спалов, а все обстоятельства и местоположение находки копья из Сушично, равно как и оно само, говорят за то, что оно отнюдь не случайно попало в землю именно во время первого и, вероятно, единственного массового вторжения готов на Волынь именно через припятские болота.

Рисунок 56. Наконечник копья из Сушично (т. н. Ковельское копье) (по: Szumowski 1876; без масштаба)

К югу от переправы у с. Невир путь пролегает через болотистые и залесенные пространства, и название тамошнего села Великая Глуша весьма характеризует эти места. Но далее к югу мы имеем уже с. Сушично, название коего говорит о первых относительно сухих землях на этом пути. «Сушично расположено в переходном поясе от более открытых пространств Волыни к котловине, занятой бассейном реки Припяти. Через эту деревню пролегает дорога, соединяющая Ковель и Кочирский-Камень [сейчас это Камень-Каширский. — С. В., Д. М.] — два исконные поселения…» (Szumowski 1876; Шумовский 1888: 217).

Иными словами, готы, проходя припятские болота и леса и двигаясь по естественному пути прямо на юг, впервые около Сушично встретились с более открытыми и сухими землями и вполне могли считать, что трудный переход окончен и они приближаются к «желанной стране» Oium (Волынь).

Неверно повторяющееся из работы в работу утверждение, что наконечник был найден «в лесистой болотистой местности» (Мельникова 2001: 88), и сомнительно связанное с ним мнение, что он был случайно обронен неким готом при обратном пути на северо-запад, на прежнюю родину (Krause-Jankuhn 1966: 79–80; Мельникова 2001: 95); т. е., идя по болоту, можно и обронить драгоценное копье…

Копье «найдено было <���…> во время распахивания свежевыкорчеванного от густых кустарников участка земли; но почва <���…> носила на себе следы прежней [земледельческой] культуры в виде углублений, напоминающих собою полевые борозды». Оно «было найдено у самой поверхности под пластом дерна, при первом же прохождении сохи» (Шумовский 1988).

Место находки «представляет довольно значительный холм, несколько возвышающийся над окружающим его со всех сторон болотистым пространством, и это обстоятельство побудило предприимчивого хозяина воспользоваться удобными для культуры условиями. Урочище <���…> носит название Великий Гронд (Wielki Grąd)» (Шумовский 1888: 216).

Весьма значимо и само слово Grąd (Гронд). Его нет в обычных словарях ни польского, ни украинского языков. Это слово встречается только в польских диалектах и означает «возвышенное, сухое место среди низин» и выглядит весьма архаично (Этимологический словарь… 1980: 147). По сумме данных, таким образом, название урочища «Wielki Grąd» обозначает самое высокое сухое место (холм) в окрестностях с. Сушично, пригодное для земледелия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: