Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

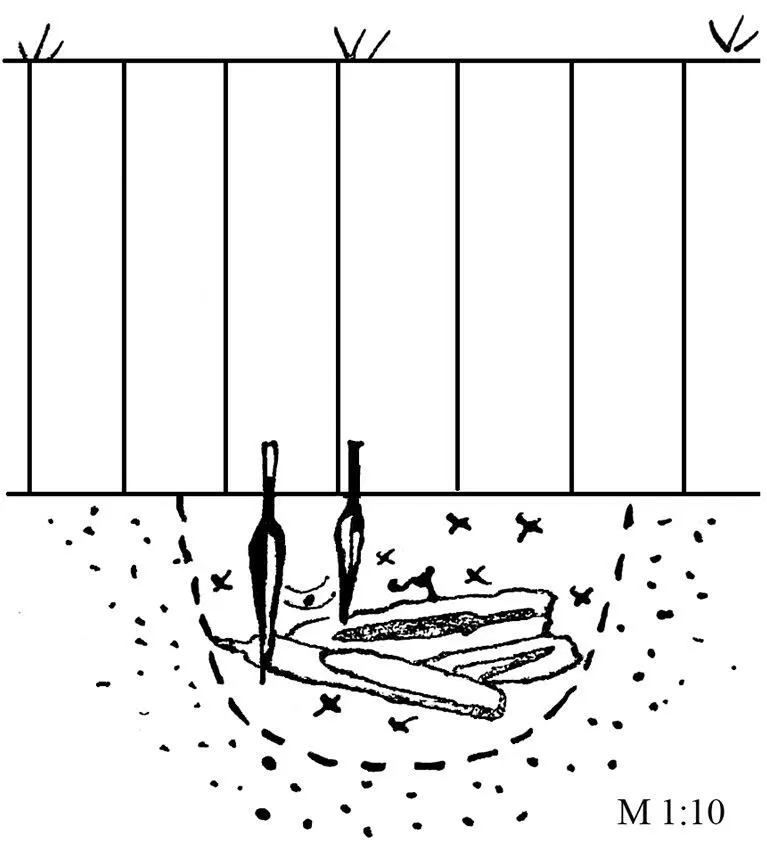

Рисунок 57. Чертеж профиля могильной ямы погребения № 19 пшеворского могильника Бодзаново (по: Zielonka 1958: 368, rys. 71)

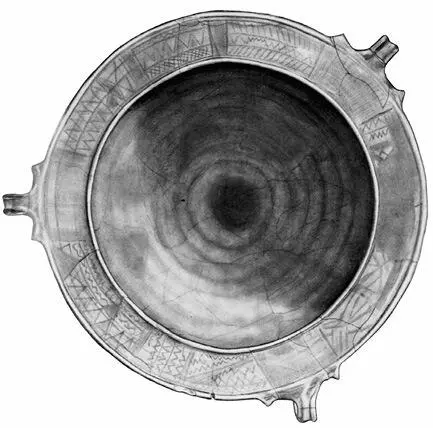

Рисунок 58. Чаша № 1 из Лепесовки

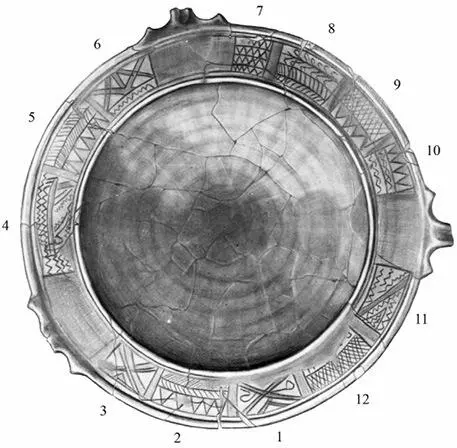

Рисунок 59. Чаша № 2 из Лепесовки

Рисунок 60. Прорисовка пролощенных «пиктограм» на плоском венчике чаши № 1 из Лепесовки (выполнена художником Днестровско-Волынской экспедиции в конце 1950-х гг.; без масштаба)

Рисунок 61. Прорисовка пролощенных «пиктограм» на плоском венчике чаши № 2 из Лепесовки (выполнена художником Днестровско-Волынской экспедиции в конце 1950-х гг.; без масштаба). Нумерация секторов Б. А. Рыбакова, использована М. Б. Щукиным в статье 1994 г.

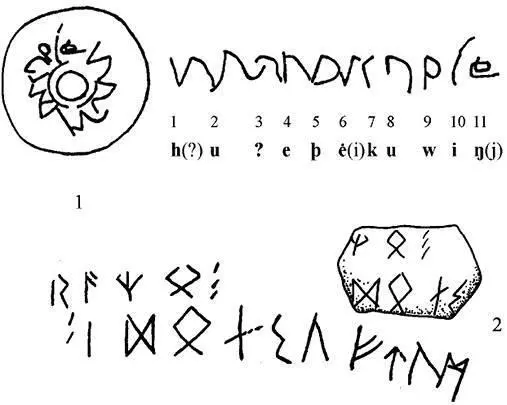

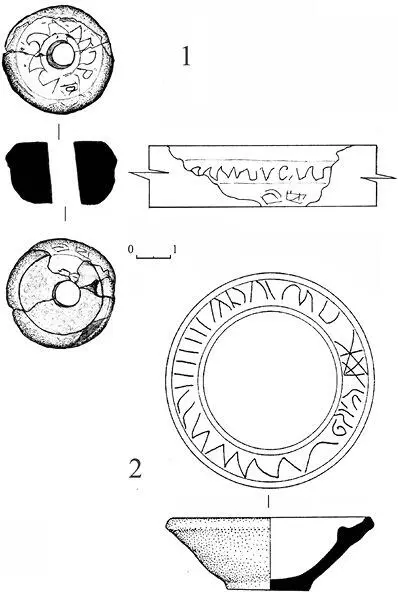

Рисунок 62. 1 — пряслице из Лепесовки, и прочтение символов на нем (по: Мельникова 2001: 97; без масштаба). 2 — пряслице из Лецкан и изображенные на нем руны (по: Тиханова 1976: 12, 13; без масштаба)

Рисунок 63. 1 — пряслице из Лепесовки (рисунок С. В. Воронятова); 2 — глиняная чашечка из могильника Чаквар в Панонии (по: Nagi 1986: 172, fig. 14; без масштаба)

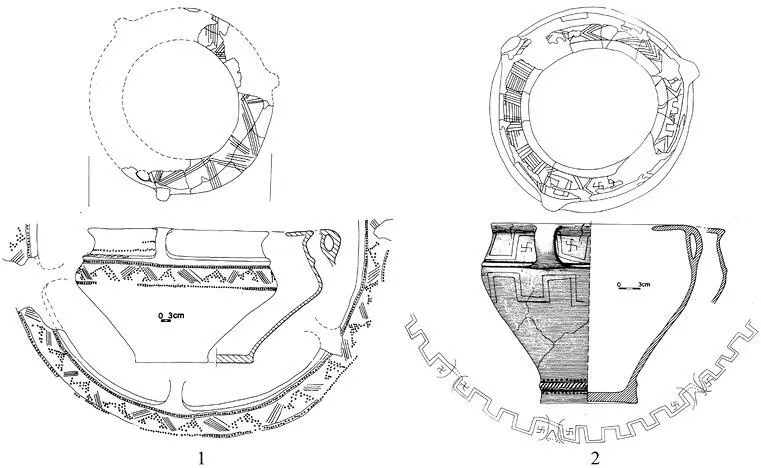

Рисунок 64. Глиняные сосуды с «пиктограммами» на плоском венчике из пшеворского могильника Каменьчик. 1 — погребение 145; 2 — погребение 133 (по: Dąbrowska 1997: taf. LXXI: 7, LXXVII: 12)

Рисунок 65. Глиняный сосуд пшеворской культуры, приводимый М. Б. Щукиным в качестве аналогии лепесовским чашам (по: Щукин 1994а: рис. 4: 4)

Для каких именно ритуалов и как использовались сакральные чаши, что при этом вливалось или содержалось в них (кровь? вино? вода?) — остается загадкой. Почему они были разбиты и явно намеренно положены в основание необычного «очага»? Это было естественное ритуальное завершение их судьбы или они были разбиты и «принесены в жертву» новым населением, сменившим в Лепесовке старое? Или это отголоски некой «религиозной реформы»? (См. выше.) Являются ли следы пожаров на поселении следствием неосторожности или действий новых пришельцев?

Очаг был явно не бытовой, а ритуальный, но называть его «очагом-жертвенником» было бы не точно, ведь на нем и вокруг него, насколько можно судить по отчету, никаких следов «жертв» (костей, скоплений пепла) не найдено (если не считать «жертвами» сами сосуды, положенные в основание очага). Число глиняных подов и керамических вымосток — в сумме 9 — аналогично числу секторов на сосуде № 1 и явно не случайно. Число 3 и производное от него 9 особо чтились в германском мире — вспомним хотя бы «девять миров и девять корней» в самом начале «Прорицания вёльвы», с которого начинается «Старшая Эдда» [138].

Напоследок о хронологии Лепесовки, о ее начале и конце. Показательно, что М. Б. Щукин ни разу определенно не высказался, относить ли Лепесовку к первой (т. н. брест-тришинской) или ко второй (дытыничской) волне вельбаркского заселения Волыни. На поселении Лепесовка найдено несколько обломков одночастных гребней, датируемых обычно не позднее рубежа II–III вв. и отличных от характерных для Черняховской культуры трехслойных составных гребней III–IV вв., также найденных в Лепесовке. Такие одночастные гребни встречаются в ран-них погребениях Брест-Тришина, и лишь один экземпляр встречен на черняховском могильнике Ружичанка. В Лепесовке также найдена фибула «Альмгрен 129, самая ранняя находка в черняховской культуре в целом» (Щукин 2005: 124), относимая к ступени В2/С1 (150–200 гг.). Правда, М. Б. Щукин осторожно предполагает, что эта фибула найдена вместе с более поздней, но стратиграфия культурных напластований на этом участке раскопа 2 настолько неясна, что опираться на нее невозможно [139]. Опираясь на эти находки, а также на наличие комплексов с только лепной посудой, полагаем, что первичное заселение Лепесовки относится к рубежу II–III вв. или к первой четверти III в. н. э.

Относительно времени прекращения жизни на поселении М. Б. Щукин высказывался неоднократно — около середины IV в. (в устной беседе — 340-е гг.). Видимо, ко времени гибели поселения относится лепной сосуд, судя по форме и профилю, корчакского типа, частично деформированный горящей балкой, упавшей на него. Этот факт — важнейшее свидетельство существования сосудов, характерных для славено-венетской корчакско-пражской культуры не позднее второй четверти IV в., а также наличия прямых контактов между готами и славенами (Щукин 2009: 547, 548; Мачинский 2009: 479, 480), выражавшихся в присутствии славенских женщин на полиэтничном, но в основе готском поселении.

Поселение погибло мгновенно, в период интенсивной жизни на нем: из одного из гончарных горнов не успели вынуть обжигавшуюся там высококачественную кружальную посуду. Напомним, что примерно в это же время прекращает существование и могильник Брест-Тришин на Западном Буге, и вельбаркские могильники Полесья. Единственным реальным врагом, способным прервать преемственность жизни готов на этих территориях, могли быть венеты-славене. Исходя из существующих хронологических расчетов, к середине IV в. может относится война готов Германариха с венетами (Мачинский, Кулешов 2004: 37–38). Рассказывая о подчинении Германарихом многих племен, Иордан только о венетах говорит как о народе, оказавшем сопротивление готам. Венеты, по Иордану, «были <���…> могущественны благодаря своей многочисленности и пробовали сначала сопротивляться», но были побеждены ввиду слабости их вооружения и военной организации (Iord. Get. 119). Учитывая тенденциозность историка готов, можно не сомневаться, что «сопротивление» венетов было сильным и вряд ли только пассивным. И вот в этот первый период «активного сопротивления» (340–350-е гг.?) венеты и могли уничтожить некоторые неукрепленные готские поселения в Полесье, на Волыни и в Побужье, в том числе и Лепесовку. Такое объяснение гибели Лепесовки после сопоставления письменного и археологических источников представляется нам наиболее вероятным [140].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: