Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Исходя из вышеизложенного, можно принять, что верхние аорсы занимали области от течения реки Кумы на северо-восток и все Нижнее Поволжье по обоим берегам Волги. Восточная граница их земель неясна, поскольку все сведения Страбона о верхних аорсах говорят об их западных и южных связях.

Очень важно по возможности точно определить то время, которому соответствует страбоновская этнокарта областей между Доном и Каспием. Вернее всего опереться на сообщение самого Страбона о том, что аорсы, сираки и верхние аорсы для каких-то целей выставляли свои войска во время царствования Фарнака (63–47 гг. до н. э.) на Боспоре (Str. XI, 5, 8). Видимо, именно в эту эпоху греки, непосредственно столкнувшиеся с восточными сарматами, зафиксировали довольно точно место обитания наиболее крупных их объединений.

Размещение народов, данное Страбоном, вероятно, сохранилось в основных чертах вплоть до третьей четверти I в. до н. э. Обычная тенденция кочевников к движению на запад сдерживалась мощью оседлых и полуоседлых бастарнов, которые в 62–61 гг. до н. э. даже разбили войско римского проконсула (D. Cas. XXXVIII, 10, 3; LI, 26, 5), и гетов, образовавших в середине I в. до н. э. мощное государственное образование во главе с Биребистой (Str. VII, 3, 13). Однако в начале третьей четверти I в. до н. э. государство Биребисты распадается, а в 29 г. до н. э. Марк Красс наносит сокрушительные поражения бастарнам и гетам. После этого сарматы начинают свободно проникать в Подунавье. Их активное выступление здесь происходит около 16 г. до н. э. (D. Cas. IV, 20), а уже в начале I в. н. э. Овидий фиксирует сарматов-язигов в Подунавье как основных и наиболее опасных врагов местного оседлого населения (Ovid. Ex Ponto I, 2, 75–80). Видимо, к началу I в. н. э. большая масса язигов перемещается ближе к Дунаю. Еще позднее, где-то между 20 и 50 г. н. э., язиги передвигаются на запад, в степи Паннонии, где их около 50 г. н. э. отмечает Тацит и где они продолжают существовать и в дальнейшем (Tac. An. XII, 29, 30).

Очевидно, к этому или несколько более раннему времени относится трудноуловимое из-за скудости источников, но несомненное передвижение мощного объединения аорсов из степей Подонья, а возможно и Поволжья, на запад. Во всех известных нам работах историков и археологов безраздельно господствует мнение, что аорсы, упомянутые Страбоном на левом берегу Танаиса, живут там и в первые века н. э., пока не смешиваются с аланами и имя их не исчезает из источников. Но анализ источников позволяет реконструировать несколько иную картину.

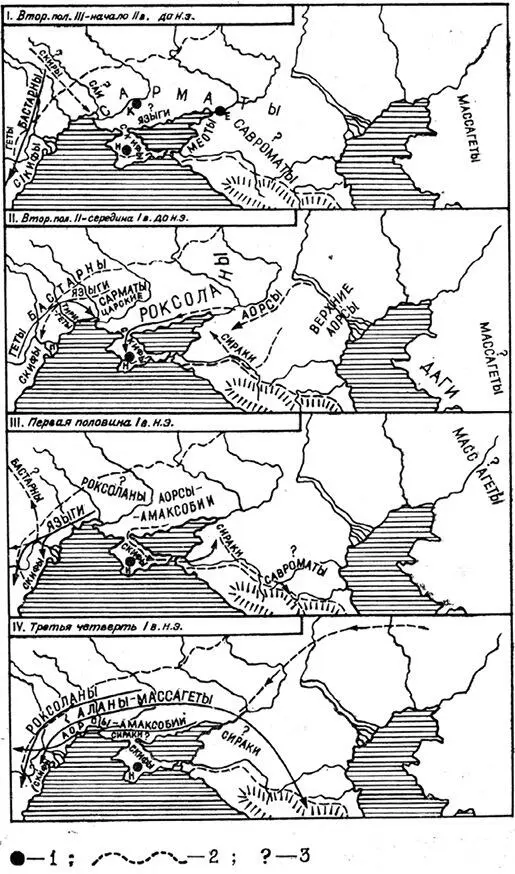

Рисунок 45. Карты-схемы размещения крупнейших группировок кочевников в восточноевропейских степях и некоторых их соседей в лесостепи в III в. до н. э. — I в. н. э. по данным античных источников. Роксоланы — наименование наиболее крупных объединений кочевников и их соседей; надпись занимает на карте место, которое соответствует той территории, где данное объединение выступало как господствующая сила. Стрелками показаны направления исторически зафиксированных переселений или военных походов; пунктирными стрелками показано предполагаемое направление переселений или походов

Первое упоминание об аорсах, живущих «по Танаису», принадлежит Страбону и касается событий середины I в. до н. э. Следующая яркая страница их истории, нарисованная таким внимательным историком, как Тацит, повествует о событиях 49 г. н. э. (Tac. An. XII, 15–19). По сообщению Тацита, Митридат VIII, претендующий на Боспорский престол, захватывает земли дандариев (между берегом Меотиды и устьем Кубани) и привлекает на свою сторону сираков (Страбон считает, что они жили по Ахардею, а Мела и Тацит помещают их на восточном побережье Меотиды, между Боспором и Танаисом). По данным Плиния, союзниками Митридата VIII были и другие «савроматы» в предгорьях Кавказа (Plin. NH VI, 16). Иными словами, сторонники Митридата VIII занимают все земли от берега Меотиды до Кавказского хребта. В ответ на приготовления Митридата ставленник Рима боспорский царь Котис и командир римских когорт Аквила обращаются за помощью к аорсам. Аорсы объединяются с боспорцами и римлянами и нападают сначала на западных союзников Митридата — дандариев, затем идут на северо-восток против сираков и завершают поход, остановившись на расстоянии трех дневных переходов от Танаиса.

Возникает вопрос: каким путем аорсы прибыли на Боспор и объединились там с войсками Котиса и Аквилы, если вся территория от Меотиды до предгорий Кавказа была в руках сторонников Митридата? Естественнее всего предположить, что они проникли через Перекоп, так же как раньше проникали в Крым ранние сарматы и роксоланы. Но если аорсы свободно проходили через Перекоп, то вполне возможно, что их кочевья находились уже не только восточнее Дона, но и много западнее, у северо-западных берегов Сиваша и Меотиды. Это предположение подтверждается и последующим ходом событий, изложенных Тацитом. Митридат VIII отдается в руки царю аорсов Евнону, который начинает переговоры с императором Клавдием относительно его дальнейшей судьбы. Клавдий хочет захватить Митридата силой, но его удерживает то, что войну с аорсами «пришлось бы вести в местностях бездорожных и на море без гаваней, к тому же цари там воинственны, народы кочевые, почва бесплодна» (Tac. An. XII, 19). О каком побережье «без гаваней», принадлежавшем аорсам, могла идти речь? Ведь восточный берег Меотиды аорсам не принадлежал, а в устье Дона стоял греческий город Танаис, принадлежавший боспорским царям. Речь могла идти лишь о северном побережье Меотиды, которое еще Страбон, в отличие от восточного, называл «пустынным». Именно к северо-западному побережью Азовского моря прилегает полоса малоплодородных песчаных и каштановых почв, в то время как все северо-восточное побережье — высококачественный чернозем. Все это убеждает в том, что к 49 г. н. э. аорсы распространились из степей «по Танаису», а может быть и из поволжских степей, в степи к северо-западу от Меотиды.

Сведения Тацита подтверждаются и другими источниками. Помпоний Мела, закончивший около 44 г. н. э. свой труд, в котором сочетаются данные времени Геродота и эллинистического и римского периодов, сообщает, что у реки Букес, впадавшей в Меотиду, живут савроматы, называемые амаксобиями (Mela II, 2). Название «Букес» позднее у Плиния и Птолемея служит обозначением Сиваша, реку с названием «Бика» Птолемей отмечает в Западном Приазовье, отсюда ясно, что и у Помпония Мелы речь идет о степях, прилегающих к Сивашу и к западной части Меотиды. Название «амаксобии» впервые встречается у Мелы; они помещены у него там, где Страбон ранее помещал роксоланов, и мы вправе предполагать, что у Мелы отражено новое, происшедшее в период после войн Митридата VIII Евпатора, перемещение народов. Однако обычно название «амаксобии», т. е. «живущие в кибитках», считают обозначением кочевников вообще, но не какой-то конкретной этнической общности. Анализ же источников убеждает в ошибочности такого понимания этого названия для первых веков н. э. Во-первых, непонятно, почему следует считать обозначениями конкретных этнических групп такие чисто описательные и звучащие по-гречески названия, как меланхлены, андрофаги, георги и номады и т. д., и отказывать в этом амаксобиям, столь точно локализованным Мелой. Во-вторых, и это главное, римские авторы, безусловно, считали амаксобиев реальной этнической единицей. Мела отмечает их у Меотиды, Плиний в 77 г. н. э. знает их уже у устьев Дуная (NH IV, 80), а затем сразу два документа, отражающие сугубо практические нужды римской политики и не допускающие особых фантазий, — «Хроника» Ипполита Римского и Певтингеровы таблицы — фиксируют сарматов-амаксобиев уже на Среднем Дунае, отличая их от других, живущих западнее сарматов, в которых нельзя видеть никого, кроме язигов. Да и Кл. Птолемей в своей карте, восходящей к разновременным источникам, считает амаксобиев реальным народом (Ptol. Geog. III, V, 7) и помещает их в числе «великих народов» к северу от Меотиды [109]. Таким образом, очевидна реальность амаксобиев как устойчивого этнополитического объединения, которое, как и другие подобные объединения кочевников, неуклонно движется на запад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: