Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иван Лимбах Литагент

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-335-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Присутствие в этих местах и в это время скандинавов, контролировавших путь, пролегавший через земли финно-угорских народов, подтверждается скандинавской эпической традицией, лучше всего представленной в «Саге о Скъёльдунгах», сохранившейся в виде «Фрагмента о некоторых древних конунгах (в мире данов и свеев)». Сохранилась она также в пересказе исландского историка XVII в. Й. Арнгрима, видимо еще читавшего сагу в более полном ее варианте, и в «Обзоре саг о датских конунгах» (Джаксон 2000: 246–248). Согласно этой традиции, конунг данов и свеев из «божественного» рода Скъёльдунгов Ивар Широкие Объятья (ок. 650 – ок. 700, см. Джаксон 1993: 70) идет морским похо-дом на конунга Гардарики Радбарда, у которого укрылась дочь Ивара Ауд (по «Саге о Скъёльдунгах»), или Унна (по «Обзору саг…»). Достигнув Kirjalabо́tnar (Карельские заливы) – вероятно, Финский, а точнее, Выборгский залив, где начинались владения Радбарда, Ивар неожиданно гибнет. От брака Радбарда и Ауд (Унны) рождается сын с редким именем Рандвер (имя сына конунга готов Германариха, чьи владения, по Иордану, простирались до Приладожья), который, согласно эпической традиции, был родоначальником всех шведских уппсальских (по «Обзору саг…» – и датских) конунгов, уверенно заявлявших о своем божественном происхождении (оно, однако, не могло основываться лишь на происхождении по женской линии от Скъёльдунгов через Ауд, дочь Ивара Широкие Объятья: он считался в эпической традиции Скандинавии отрицательным, отверженным богами персонажем).

Согласно некой эпической традиции, зафиксированной, насколько мне известно, только у шведского поэта и историка XVIII в. Улофа фон Далина, сам Радбард был сыном Скиры, сына конунга Ингвара из «божественной» династии Инглингов, погибшего после морского похода на восток, в землю эстов. Невозможно допустить, что Далин, издавший свою «Историю Шведского государства» в 1756 г., вскоре после победоносной для России Русско-шведской войны 1741–1743 гг., просто придумал происхождение знаменитой шведской династии из Гардарики, т. е. из России. Только приведенная им родословная объясняет уверенность шведских королей IX – середины XI в. в своем «божественном» происхождении, передававшемся по мужской линии от особой ветви Инглингов, нашедшей пристанище где-то восточнее Финского залива. Судя по всему, в руках у Далина был некий позднее утраченный источник, содержавший фрагмент скандинавского эпоса об особой династической линии Инглингов (Ингвар – Скира – Радбард – Рандвер) (Далин 1805: 488–491, 558, 573; Мачинский 1997: 163; 1998: 133–134).

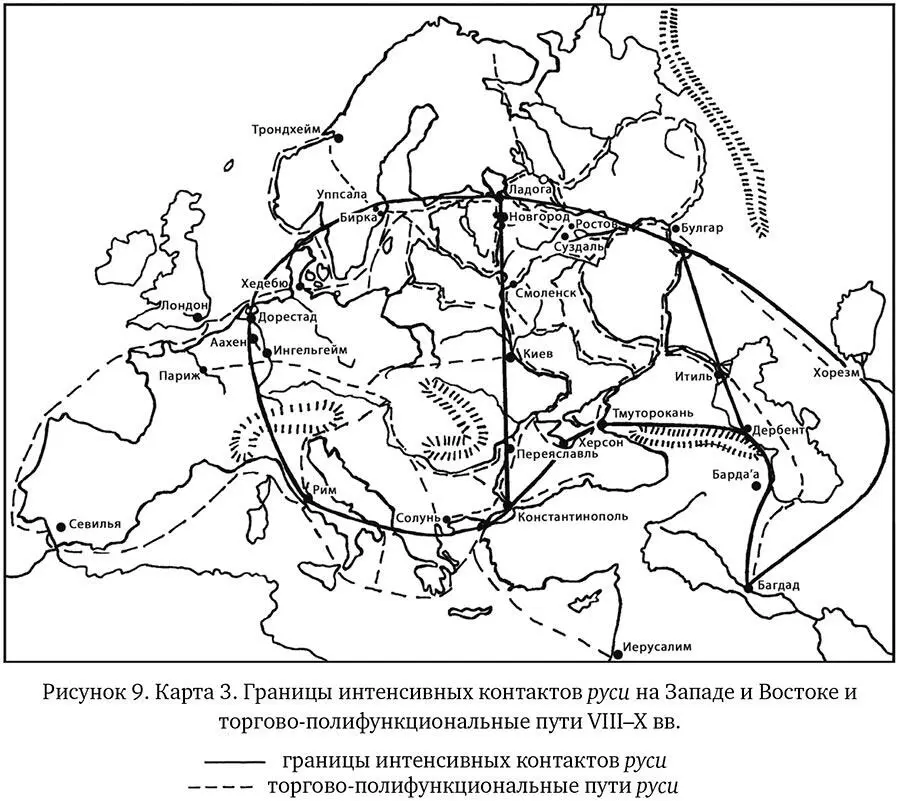

Таким образом, шведско-камский торгово-сакральный путь IV – первой половины VIII в. со второй половины VIII в. включается в западной его части в систему торговых путей между Франкским государством и Халифатом (от Дорестада до Багдада). В узловой точке этих путей, в Южном Приладожье, и зарождается первое протогосударственное образование с центром в Альдейгье-Ладоге, убедительно соотносимое, как покажем ниже, с этносоциумом русь/ῥῶς.

Значение древнерусского летописания XI – начала XII в. для воссоздания начальной истории Руси

Более поздние летописные своды в значительной части сохранили то, что сообщалось в начальных недатированных и погодных записях относительно событий VI – начала XI в. (от появления славян на Дунае до княжения Владимира). Изъятие и искажение некоторых важных сообщений прослеживается в основном для времени после смерти Владимира в 1015 г.

Свидетельства русского летописания о ранних временах (VI–X вв.), лучше всего сохраненные в ПВЛ и НПЛм, в основных чертах блистательно подтвердились сообщениями иноземных письменных источников, данными археологии, лингвистики, нумизматики и дендрохронологии. Косвенное подтверждение получила в стержневой линии, связанной с Рюриком и Олегом, и легенда о призвании варягов-руси. Но значение этой легенды заключается не только в содержащемся в ней фактическом материале, но и в ее уникальной образности, уловившей и предвосхитившей многое в особенностях истории Руси-России.

Легенда эта (и стоящая за ней реальность) во всем ее объеме уникальна (по крайней мере, в индоевропейской традиции). Обычное сопоставление ее с эпическим сказанием о призвании королем бриттов Вортигерном англосаксов во главе с братьями Хенгестом и Хорсой обнаруживает расхождения двух сказаний в существенных сюжетных линиях. В Британии приглашение для помощи против чужеземных врагов – пиктов и скоттов – направляет конкретный король, стоящий во главе уже сложившегося государства. На Руси же речь идет о приглашении на княжение варягов-руси, вызванном непрекращающимися междоусобицами местных этносов, т. е. Рюрика с братьями приглашают, чтобы спастись от самих себя. Приглашающих историки почтительно называют «конфе-дерацией племен», хотя ни о какой «конфедерации» нет и речи, – можно говорить лишь временном соглашении для устранения раздоров, и каждый приглашенный брат, видимо, должен был возглавить один из приглашающих этносов под общим верховенством Рюрика. Другое дело, что должны были быть достаточные причины, чтобы приглашающие племена жаждали примирения, – и именно под главенством руси и должна была возникнуть некая консолидирующая сила среди приглашающих, – но об этом ниже. Так же немного оснований для прямого сопоставления нашей легенды с договорами между Альфредом Великим и вождем данов Гутрумом в 878–890 гг., Карлом Простоватым и Ролло (Хрольвом) в 911 г., а также с приглашением Рёрика Ютландского Людовиком Тевтонским для защиты Дорестада от нападений норманнов.

«Земля наша велика и обильна, а наряда въ ней нет». Не так важно, были ли произнесены эти слова в действительности, но они стали неотъемлемой частью формирующего самосознание национального мифа, который запечатлел и развил в стихотворной форме А. К. Толстой, обладавший редким историософским чутьем.

Обычный перевод емкого слова «наряд» более узким «порядок» обедняет смысл речения. Если сопоставить все значения слов «наряд», «нарядити», «наряжати» в древнейших летописях, то выясняется, что их семантическое поле охватывает всяческое устроение, упорядочение, порядок, благолепие и украшение в государственной, военной, церковной, хозяйственной и личной жизни. Обращу внимание на чрезвычайно близкое сходство этих значений с семантическим полем древнегре-ческого κόσμος (и глагола κοσμέω), в котором первичные значения – порядок, украшение, наряд, воинский строй, государственный порядок – сосуществовали с более поздним значением «мировой порядок» (впервые у Пифагора), т. е. упорядоченный космос, в отличие от бесформенного хаоса. Таким образом, семантическое поле слова «наряд» потенциально содержало в себе значение: «всеобщее устроение», близкое к древнегреческому «мировой порядок». Утверждение, что в нашей земле «наряда… нет», в неявной форме фиксирует отсутствие устроенного «космоса», тоску по нему и предполагает наличие на его месте (столь же неявно)… хаоса («И не бе в нихъ правды, и въста род на род, и быша оусобице в них, и воевати сами на ся почаша» – ПВЛ по Ипатьевскому списку, далее – И).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: