Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иван Лимбах Литагент

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-335-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Связь Ладоги с районом Смоленска и Подвиньем отчетливо доку-ментируется находками из IV строительного яруса (810 – начало 840 г.), где обнаружены бронзовые части женского головного венчика и костя-ная подвеска-уточка (Петренко 1984: рис. 2, 4 ), обычные в кривичских и латгальских древностях. Особого внимания заслуживает найденная здесь же круглая бронзовая бляха с выпуклиной в центре и глазковым орнаментом, имеющая ближайшие аналогии в культуре смоленских длинных курганов (рис. 2, 4 ). Сходная бляха обнаружена Ю. М. Лесманом на селище у дер. Мокряково близ Торопца в слое с «реберчатой» лепной керамикой, напоминающей ладожскую (Лесман 1977). Поскольку на селище находилась и сопка, есть основание считать этот пункт самой южной достоверной точкой распространения культуры сопок, расположенной на том участке пути «из варяг в греки», который соединял Ладогу и Смоленск.

Однако более ранние прототипы смоленско-ладожских блях находятся на юге, в Среднем Поднепровье и Подунавье. Подобные бляхи обнаружены в Пастырском кладе (найден в 1949 г.), зарытом не позднее середины VIII в., и в кладе в Чедъявике на Драве (конец VII в.) (Брайчевский 1952: 63, табл. II, 7–9; Fettich 1951: 115–116, taf. X, 8–8a). Отметим, что выбитый пунсоном орнамент, встречающийся на вещах из Ладоги и культуры смоленских длинных курганов, а также отдельные вещи, как, например, браслет с расширенными концами и оковка ремня из Цурковки (КСДК), имеют прямые аналогии в древностях Среднего Поднепровья и Подунавья.

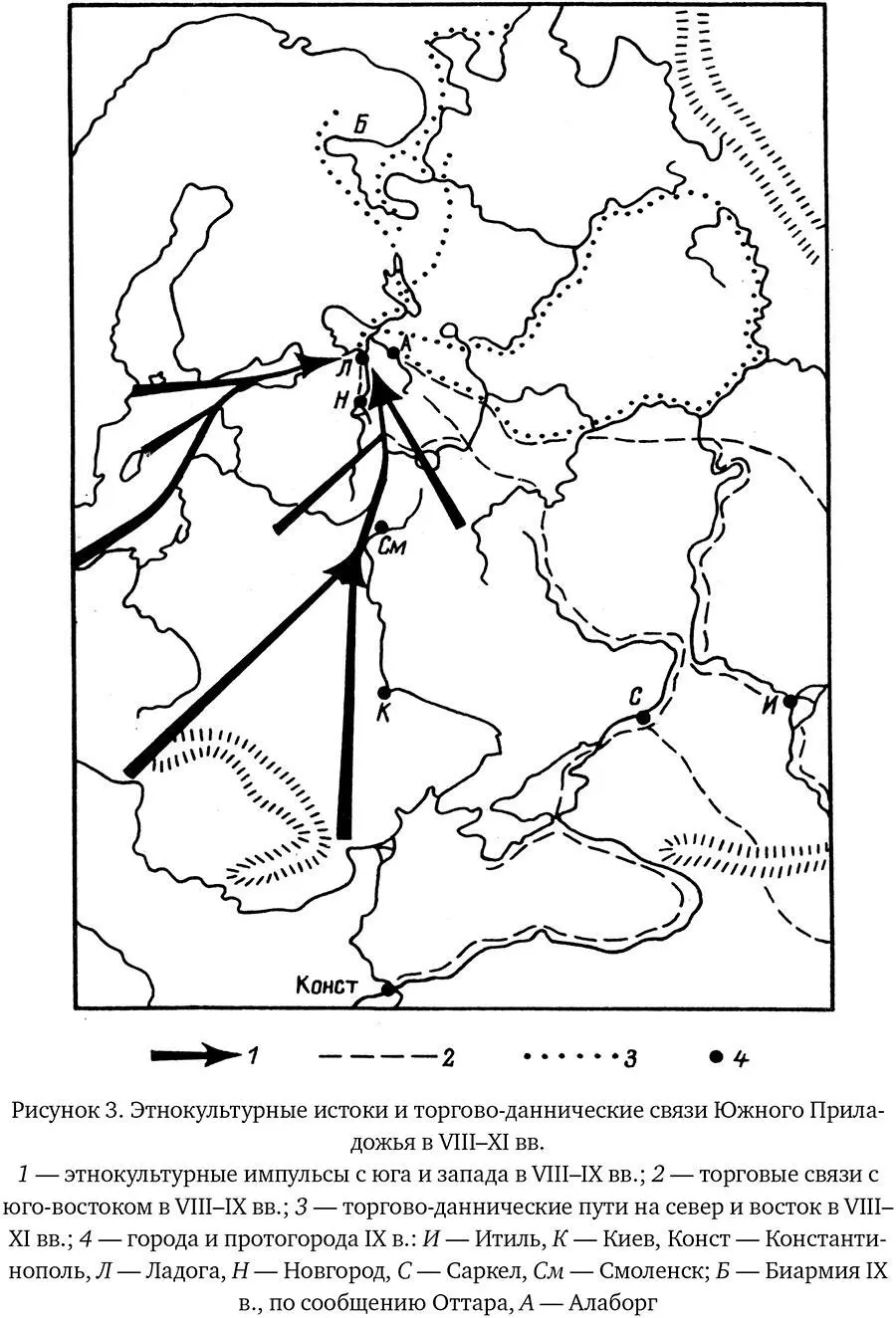

Напомним, что по ПВЛ ильменские словене (так же, как поляне, северяне и др.) переселились на север из Подунавья. Полагаем, что в основе легенды лежат действительные миграции, проходившие в конце VII–VIII в. с юга на север через Поднепровье. Археологически эти миграции выражаются не только в появлении на севере женских украшений южных типов, но и в распространении на север южнославянского набора сельскохозяйственных орудий и инструментов, который в области между Смоленском и Ладогой встречается с набором орудий и инструментов скандинавского происхождения. Видимо, миграции и культурные импульсы с юга сыграли роль не только в появлении словен в Приильменье, но и в формировании сложного по этническому составу этносоциума «кривичи» в верховьях Западной Двины и Днепра и в сложении протогосударства полиэтничной «руси» в Поволховье.

Следующий по времени культурный (и, вероятно, миграционный) импульс из Подунавья относится уже ко времени существования Великоморавского государства. Не позднее середины IX в. в Поднепровье и на Оку проникают среднедунайские височные кольца с пятью «лучами» из зерни, дающие начало характерным восточнославянским пяти- и семилучевым височным кольцам.

В самой Ладоге также найдена вещь, несущая на себе отзвук культурного импульса IX в. из Подунавья. Это каменная формочка для отливки украшений, найденная в горизонте Е2 (строительный ярус V, 840– 860-е гг.), на одной стороне которой вырезана форма для отливки подвески-деривата лунниц с эмалью (рис. 1, 5 ). По Г. Ф. Корзухиной, подобные, уже лишенные эмали подвески (а следовательно, и формочка) датируются первой половиной VI в. (как и поздние вещи с балтийско-днепровскими эмалями) (Корзухина 1971: 124). Однако материалы, собранные и систематизированные самой Г. Ф. Корзухиной, дают основание и для более поздней датировки. Ладожская подвеска типологически восходит к позднейшим среднеднепровским лунницам IV–V вв., хотя уже лишена эмали и сделана явно позднее. Самая поздняя лунница, но еще с эмалью, найдена в Верхнем Поднепровье на поселении у с. Демидовка, датируемом концом V – началом VII в. Наконец, самые поздние вещи с эмалями и лишенные эмали подражания им обнаружены на славянском селище VI–VII вв. в Надпорожье, в погребениях VII–VIII вв. Прикамья и на памятниках VIII–IX вв. салтовской культуры Подонья (Корзухина 1978: 61–62, табл. 9, 5, 6 ; 22, 1, 4, 7, 9, 10 ; Шмидт 1970б: 69, рис. 4 (3); Фролов 1977; Гороховский 1982). Все это позволяет датировать изображение подвески на ладожской формочке (типологически более поздней, чем лунница из Демидовки) VII–VIII вв. Однако время реального использования формочки следует продлить до середины IX в., т. е. до даты слоя, в котором она обнаружена. Дело в том, что на оборотной ее стороне имеется форма для маленькой трехрогой лунницы (см. рис. 3. 2, 5 ). Эта лунница резко отличается по форме и орнаментации от двухрогих русских лунниц с зернью, появляющихся на Руси в X в. Наиболее близкие ей аналогии – трехрогие бронзовые лунницы с такими же гроздьями круглых выпуклин на всех рогах – обнаружены в великоморавских могильниках IX в. на Среднем Дунае. Формочка для отливки сходной (но не столь близкой как великоморавские) лунницы обнаружена и в Юго-Западной Прибалтике, в протогороде Хедебю, однако там ее относят к числу вещей славянского происхождения (Dekan 1976: Abb. 153, 154, 156). Можно строить различные модели ситуации, при которой в Ладоге оказалась формочка для отливки двух совершенно разных по культурным истокам вещей, но некий путь этнокультурных контактов, ведущих с юга на север, эта вещь, видимо, намечает (см. рис. 3).

Начиная с середины IX в. археологически улавливается воздействие культуры Поволховья на различные области Северной и Срединной Руси. Так, в том же строительном ярусе V обнаружено своеобразное височное кольцо (рис. 3, 3 ), по технике изготовления и орнаментации сходное с описанной ранее круглой бляхой (Давидан 1976: 116, рис. 8 (1), 9 (20)) из строительного яруса IV. Прямых аналогий этому кольцу в культуре смоленских длинных курганов нет. Сходные кольца распространены в X–XII вв. в латвийском и белорусском Подвинье западнее территории этой культуры, а также в мордовских могильниках на Оке. По мнению Э. С. Мугуревича, подобные кольца в Латвии происходят из Приладожья (Мугуревич 1965: 92, рис. 40; Уртанс 1983; Дучиц 1985). Не исключено, что этот тип височного кольца возник в середине IX в. в Ладоге на базе более ранних «кривичских» украшений и позднее распространился на Двине и Оке по путям торгово-военной экспансии волховской «руси».

Также из Ладоги распространяются и рассмотренные ранее височные кольца со спиральным завитком (рис. 3, 1 ), попадающие в X–XI вв. в Юго-Восточное Приладожье (Raudonikas 1930), где в конце IX в. слагается своеобразная культурная общность.

Яркая культура Юго-Восточного Приладожья, известная по раскоп-кам многочисленных своеобразных курганов, зарождается в конце IX в. (860–880-е гг.) и существует как самобытное явление в X – начале XII в. В. А. Назаренко обозначил стоявший за этой культурой этносоциум условным названием «приладожская чудь». Среди этнокомпонентов культуры он отмечает прибалтийско-финское («чудское») население, выходцев из Скандинавии и носителей культуры волховских сопок (Назаренко 1982; 1983: 16–17). Если височные кольца со спиральным завитком наружу действительно являются славянским этническим индикатором и не перестают быть им в условиях полиэтничной Ладоги (что предстоит еще проверить), то они могут свидетельствовать о присутствии славян в Ладоге и в Приладожье. Однако в целом приладожская курганная культура (для которой до сих пор не найден реальный этнический эквивалент в письменных источниках) может быть соотнесена с известной по русским, скандинавским, византийским и арабо-персидским источникам этносоцильной группой «колбяги» (кулфинги, кулпинги, келябии) (Рыдзевская 1930; Фасмер 1967: 287). У южной окраины культуры, там, где ее носители соприкасались с собственно славяно-русским населением, на р. Воложба (название – от волока, ведущего около села Волокславинское в бассейн Волги) с XV в. известен топоним Колбяги (Колбеги, Колбеки) (Насонов 1951: 122). Социальный облик этой группы, встающий из источников, – люди, обладавшие своей определенной «базовой» территорией на севере Руси, занятые с конца IX в. торговлей и сбором дани на севере, имеющие (как и варяги) своих представителей в русских городах в начале XI в., служащие в XI в. вместе с варяго-росами в составе византийской гвардии, – вполне соответствует облику курганной культуры Приладожья, богатой находками мечей, копий, боевых топоров, арабских, византийских и западных монет и т. д. Колбяги, видимо, представляли собой относительно независимую группу населения, сплавившуюся из пришлых скандинавов, из приладожских (и иных) финнов, из потомков полиэтничной волховско-сясьской «руси» и занятую сельским хозяйством, промыслами, сбором дани, торговлей и службой в византийских и русских войсках. Колбяги заняли пути, ведущие из Приладожья по Сяси на Верхнюю Волгу и по Свири – на богатый пушниной таежный северо-восток (Пермь-вису и Югра-йура) и в богатую лесным и морским зверем Биармию-Колоперемь (Западное Беломорье). Это обеспечивало им известную независимость от Руси, однако осуществлять сбыт пушнины и отравляться «на заработки» в Византию они могли, только находясь в мирных отношениях с Русским государством, контролировавшим все прямые пути на юг. В 1020–1070-х гг. колбяги, вероятно, подчинялись ладожским воеводам. В начале XII в. область колбягов окончательно входит в состав Руси, и они утрачивают свои «этнографические» особенности. Мы отнюдь не считаем, что этносоциальная группа «колбяги» имеет археологическое соответствие только в приладожской курганной культуре, но несомненно, что с ней она соотносится наиболее убедительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: