Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иван Лимбах Литагент

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-335-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Позднее Хальвдан отдает Исгерд в жены, а все государство – во владение ярлу Скули. Однако, возможно, не случайно Скули после этого едет «домой в Алаборг» (а не в Альдейгьюборг) и продолжает именоваться ярлом, а не конунгом (Hálfdanar saga Eysteinssonar: 132–133). Похоже, что, несмотря на брак, Исгерд сохраняет какие-то преимущественные права на Альдейгьюборг и на королевский титул.

Всем выявленным выше географическим и социально-экономическим параметрам Алаборга великолепно соответствует древний безымянный городок IX–X вв. на реке Сясь у с. Городище, который расположен в 46 км по прямой на юго-восток от Ладоги и отделен от нее болотистыми лесами. Сухопутный путь к нему от Ладоги (судя по расположению современных дорог) должен был вести сначала на восток , а затем по восточному берегу Сяси на юго-восток. Водный путь к городку пролегал сначала на север по Волхову, затем на северо-восток по озеру, далее на юго-восток по Сяси и составлял свыше 80 км. Для морских кораблей со стороны озера городок был труднодоступен, так как ниже по течению Сяси имелись многочисленные пороги.

Жизнь на городке у с. Городище прекратилась не позже 930 г. (а вероятно, и несколько ранее). Так, в его культурном слое IX–X вв. встречена исключительно грубая лепная керамика, а керамика, изготовленная на круге, становится в Ладоге заметным компонентом керамического комплекса с 930-х гг. Городок же у с. Городище явно входит в ту же, что и Ладога, культурную зону волховско-сясьских сопок. Непосредственно за оврагом, к северу от городка, расположена группа «сопок», грандиозных погребально-культовых сооружений, аналогичных волховским сопкам VIII–X вв. Да и далее на северо-запад (т. е. ближе к Ладоге и озеру) по берегам Ладоги встречаются из памятников курганного типа исключительно «сопки». К югу и юго-востоку от городка, на расстоянии 0,5–1 км, находятся две группы сравнительно небольших курганов, характерных для своеобразной культуры Юго-Восточного Приладожья конца IX – начала XII в. Археологический комплекс у с. Городище – единственный в Юго-Восточном и Восточном Приладожье (от Сяси до Видлицы), где волховские сопки встречены рядом с приладожскими курганами, а городок у с. Городище является единственным укрепленным поселением на всей этой территории в пределах VIII–XIII вв. Городок на Сяси оказывается пограничным пунктом между зоной сплошного домини-рования волховско-ладожских сопок VIII–X вв. и зоной возникающих в последней трети IX в. приладожских курганных могильников, среди которых лишь изредка встречаются группы сопок (Равдоникас 1934а: 26–28, 38) [27] Авторы приносят благодарность В. А. Булкину, В. А. Назаренко и О. Богуславскому за дополнительные сведения о древнерусских археологических памятниках на Сяси.

. Путь из Ладожского озера по Сяси с дальнейшим выходом через ее истоки Воложбу или Тихвинку в бассейн Волги являлся кратчайшим водным путем из Балтики в Поволжье и еще в начале XIX в. успешно конкурировал с волхово-мстинским и свирским путями, превосходя их по проценту импорта с запада и уступая им в экспорте (Истомина 1982: 132–167).

О древности торгового пути от одного из истоков Сяси – реки Воложбы – на реку Чагоду в бассейн Волги свидетельствует очень архаичная топонимия этих мест: название реки – Воложба (от слова «волок»), на которой стоят населенные пункты Жилоток (ср. протоку Жилотуг в древнем Новгороде, обязанную названием бурлацкому способу провождения судов) и Колбеки (известный уже в XV–XVI вв. как Колбяги – название, воспроизводящее имя этносоциальной группы, упоминаемой источниками в связи с событиями конца IX–XI в.), а также названия находящихся на волоке сел Волокславинское и Струги.

Устья Сяси и Волхова отстоят друг от друга всего на 10 км, а их истоки разделяет солидное расстояние в 180 км, и поэтому всегда существовали и возможность поставить оба пути под контроль одного хозяина, и тенденция к их обособлению. Наличие рядом с безымянным городком на Сяси погребальных памятников двух типов – волховского и специфически местного – и отражает две намеченные социально-экономические тенденции. Никакого наименования для стратегически важного городка на Сяси ни в русских, ни в западных письменных источниках подобрать не удалось. В целом по сумме признаков представляется высоковероятным, что безымянное городище на Сяси и есть искомый Алаборг.

То, что мыс Кракунес, где сразились флоты Альдейгьюборга и Алаборга, расположен не прямо на водном пути между ними, а несколько в стороне, не должно смущать: алаборгский ярл Ульвкель, зная, что его флот слабее, не хотел быть запертым и уничтоженным в устье Сяси, искал «оперативного простора» и занял позицию в открытом море у мыса, контролирующего путь с запада и на запад.

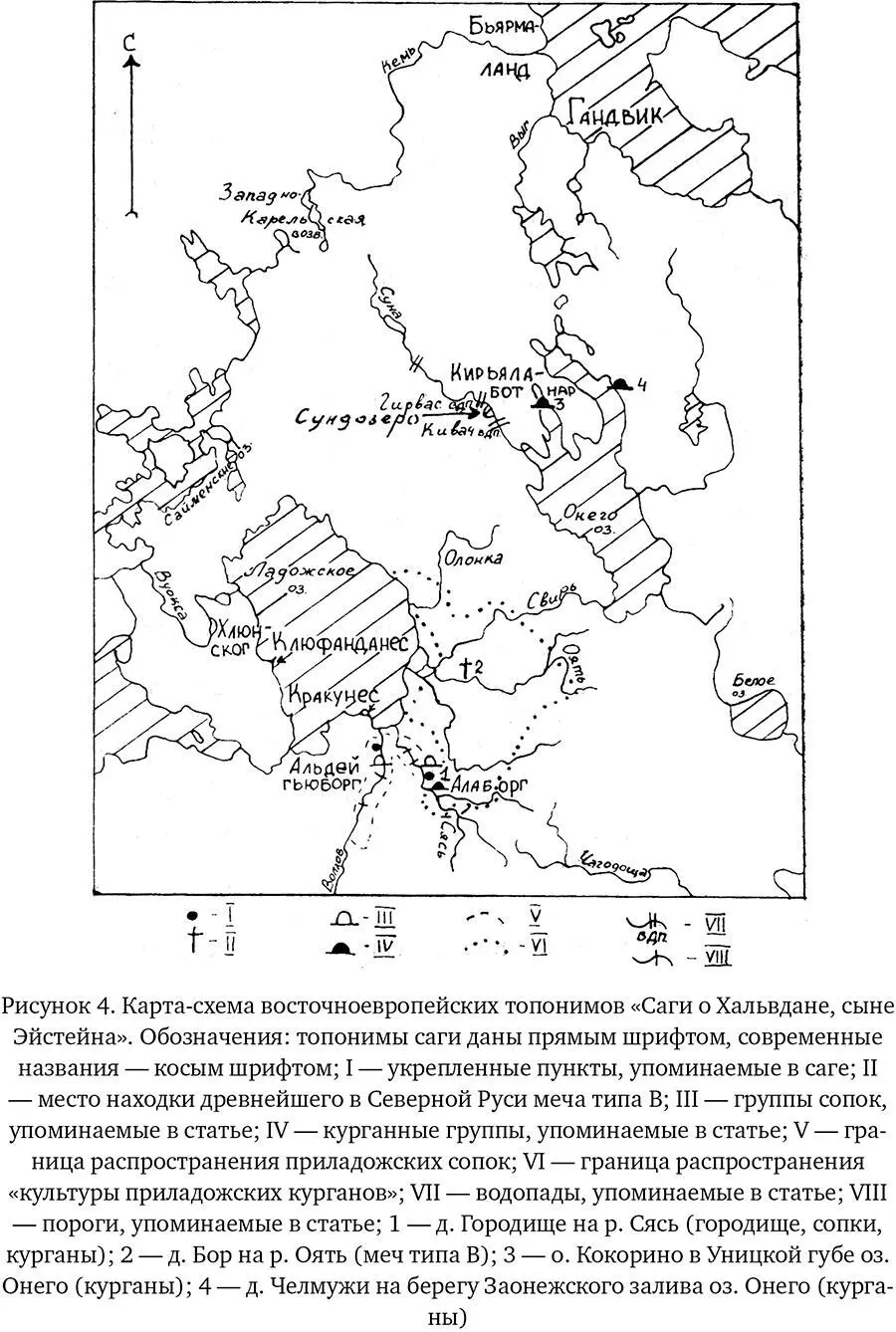

Итак, на карте (рис. 4) достаточно точно определено местоположение трех из четырех восточноевропейских городков и местностей, где проживали главные герои саги (Альдейгьюборг, Бьярмаланд, Алаборг), а попутно найдена стратегически важная точка – Кракунес.

Уже эти результаты показывают, что в «Саге о Хальвдане» мы имеем дело с поразительной по достоверности историко-географической традицией, отражающей реальность не позднее XI в., а если принять тождество Алаборг = городище на Сяси, то не позднее середины X в. Переходя к географическому определению четвертого местопребывания героев саги – Кирьялаботнара (и связанной с ним группы топонимов), мы будем уже исходить из «презумпции достоверности» саги, внимательно исследуя все ее географические указания.

II. Кирьялаботнар, Хлюнскогар, Клюфанданес

Kirjálabotnar (Карельские оконечности заливов) – это название местности, которая (судя по смыслу наименования) расположена у изрезанного заливами побережья моря или большого озера. Этой местностью правит переселившийся из Алаборга и живущий здесь в крепости главный, по существу, герой интересующего нас раздела саги – ярл Скули (он же Грим), при котором находится «истинная» Ингигерд, дочь королевской пары Хергейр – Исгерд, правившей в Альдейгьюборге; позднее Скули в Кирьялаботнаре ненадолго сменяет Свиди, дружинник Хальвдана. Основной и постоянный географический признак Кирьялаботнара – это его подчеркнутая и неизменная «восточность»: он расположен «к востоку» и от Альдейгьюборга, и от Бьярмаланда, и от Клюфанданеса (см. ниже), которые, в представлении скандинавов, сами находились «на востоке».

Первый фрагмент, где в скрытом виде дается географическое положение Кирьялаботнара, – это рассказ о том, что «большой торговый корабль проплыл с востока в сторону Балагардссиды (юго-западное побережье Финляндии) в непогоду. Тот корабль исчез, <���…> и думали люди, что непогода могла разбить этот самый корабль». Из дальнейшего выясняется, что, по мнению автора саги, с этого корабля и высадился Скули, прибывший затем в Ладогу под именем Грима (Hálfdanar saga Eysteinssonar: 101–103). Поскольку позднее мы узнаем, что Скули имел постоянную резиденцию в Кирьялаботнаре (Hálfdanar saga Eysteinssonar: 115–120), становится ясно, что Кирьялаботнар может находиться либо у восточных берегов Ладожского озера, либо еще где-то восточнее, откуда мог приплыть «большой торговый корабль». Эта локализация подтверждается позднее, когда Хальвдан из Ладоги направляет Свиди «на восток в Кирьялаботнар» (Hálfdanar saga Eysteinssonar: 133). Однако, когда Ульвкель из Бьярмаланда нападает на Кирьялаботнар, он также движется на кораблях «на восток» (Hálfdanar saga Eysteinssonar: 115–117). Реально на карте невозможно найти точку на водном восточном пути, которая находилась бы одновременно «на восток» от Ладожского озера и от Беломорья (Бьярмия). Наиболее близко соответствовали бы географическим указаниям саги северные заливы Онего, расположенные на северо-восток от Ладоги и юго-восток от западного Беломорья. В целом же, принимая, что путь к Кирьялаботнару по воде действительно в начальной своей части лежал в восточном направлении от устья Волхова, следует одновременно признать, что предельная «восточность» Кирьялаботнара отражает его местонахождение в малоизвестной западным викингам (а следовательно, и автору саги) «глубинке» Восточной Европы (где-то в «восточной половине мира»), хотя и находящейся на берегу неких «окончаний заливов», связанных водных путем с Приладожьем и расположенных недалеко от Беломорья. Содержание саги подтверждает такое понимание: скрывшиеся в Кирьялаботнаре Скули и Ингигерд оказываются вне поля досягаемости норвежцев и гаутландцев, хозяйничавших в Альдейгьюборге и Алаборге.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: