Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иван Лимбах Литагент

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-335-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В последней трети 2-го тыс. до н. э. произошел (по данным естественных наук) прорыв вод переполненного Ладожского озера (15–18 м над уровнем моря у его южного берега) в Балтику на месте современной Невы. Падение уровня озера могло растянуться на несколько веков, но не позднее середины 1-го тыс. до н. э. он приблизился к современному состоянию (ок. 4–5 м над уровнем моря). Тогда-то и Волхов и Нева приобрели тот облик, в котором они предстали перед глазами первых славян и скандинавов, появившихся еще тысячелетие спустя на их берегах. На Волхове возникли каменистые пороги, ранее перекрытые высокой водой, а теперь отчетливо отделявшие от остальной реки его нижнее течение, где со временем возникла Ладога, первая столица Руси. Нева превратилась в полноводную протоку, воспринимавшуюся как устье великого озера Нево (Ладожское), которое «внидеть в море Варяжское». Постепенно сформировалась промывная дельта Невы, где судьбой и природой предуготовлялось место для Санкт-Петербурга, позднейшей (по времени возникновения) столицы России. «Невы державное теченье» властно несло ладьи и корабли на запад, а господствующие в этих местах западные ветры естественным образом гнали парусные суда на восток.

Реки бассейна Ладожского озера в трех местах сближаются своими истоками с истоками рек Волжско-Каспийского бассейна, и, таким образом, вся Восточная Европа, именовавшаяся у античных авторов (в широком смысле) Скифией или Сарматией, получала после прорыва Невы то место, где наиболее естественно могли возникнуть некие «ворота», ведущие в Европу Западную, т. е. в собственно Европу в пушкинском смысле этого понятия.

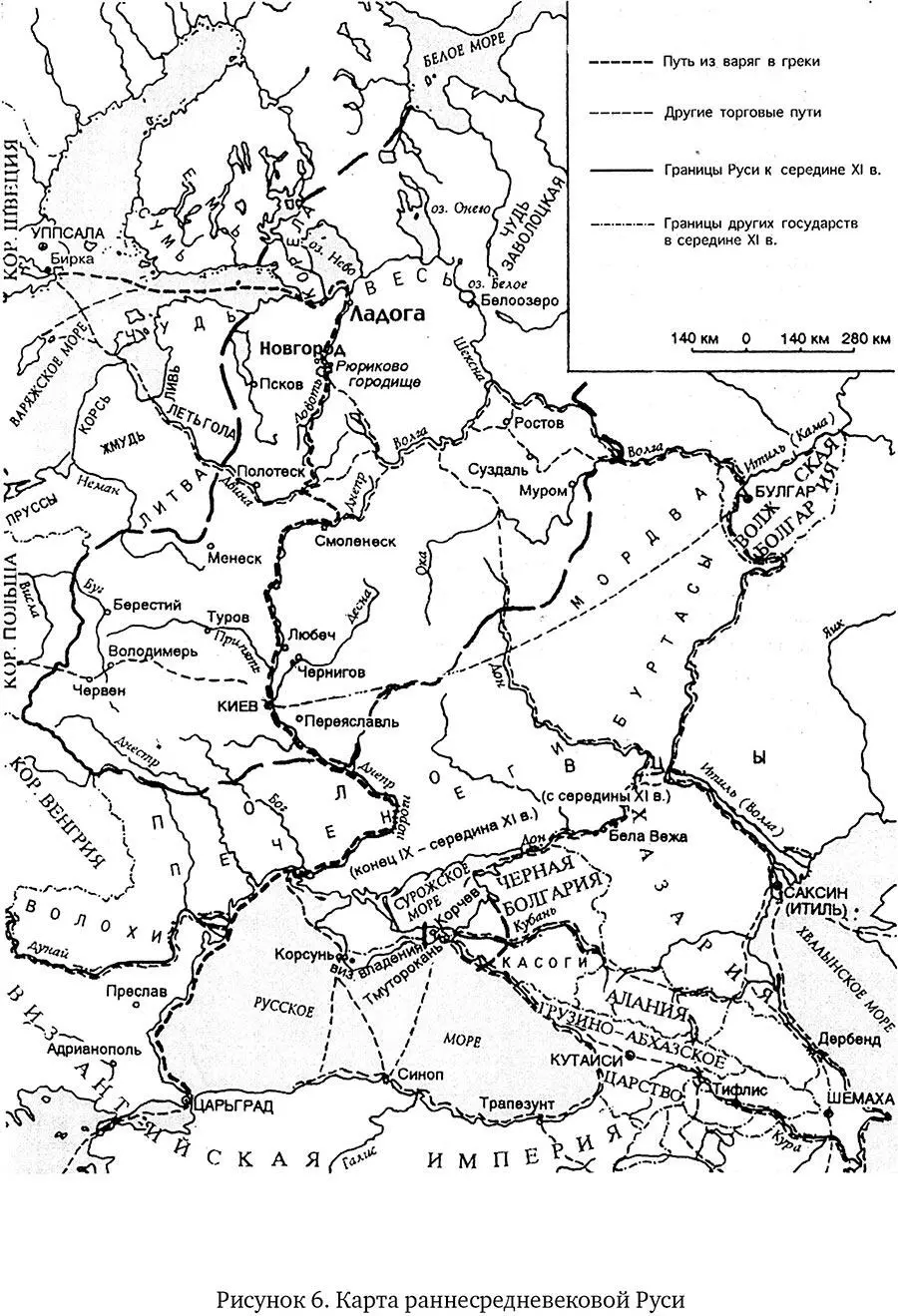

Путь торговых и культурных контактов между Приуральем и Южной Финляндией существовал уже во 2-м тыс. до н. э., до прорыва Невы, однако он становится более отчетливым и достигает Скандинавии после прорыва, в конце 2-го – 1-м тыс. до н. э. Очарование античного мира, однако, делало более притягательным южное направление, и, начиная с последней трети 1-го тыс. до н. э. до VI–VII вв. н. э., галлы, затем германцы и, наконец, славяне последовательно устремляются и переселяются на берега Дуная, Средиземного и Черного морей. И лишь с конца VII в., а особенно в веке восьмом, когда многочисленные группы славян, получив отпор от Византии и почувствовав удары новых тюркских кочевников (болгар и хазар), мигрируют на север, когда у скандинавов на Балтике получает широкое распространение парус (VI–VII вв.), когда возникают новые мощные государства – очаги культуры, центры производства и рынки сбыта одновременно (Франкское королевство, позднее империи, и Арабский халифат), лишь тогда на берегах Ильменя, Волхова и Невы начинается новая эпоха.

В это время на землях, занятых ранее финноязычными племенами, происходит расселение двигавшихся с юга славян и, видимо, балтославян, встречавшихся здесь с приходящими с запада относительно малочисленными, но весьма напористыми группами скандинавов (северные германцы). Христианская и исламская цивилизации, довольно жестко противостоявшие друг другу на юге, в Средиземноморье, одновременно опосредованно соприкасались и обменивались многими экономическими и культурными импульсами через торговые пути на севере, наиболее мощные из коих пролегали по Волго-Балтийскому пути через земли, заселенные более веротерпимыми язычниками – финнами, славянами и скандинавами. И в важнейшей точке этого пути, в нижнем течении Волхова, к северу от порогов, возник контролирующий этот путь центр – протогородское поселение Ладога/Альдейгья, ставшее столицей древнейшего раннегосударственного образования, господствующий этносоциум которого именовался русь/рос. С помощью воздвигнутых на Волхове и Сяси крепостей, опираясь на свой флот, правители Ладоги могли контролировать все три речные ветви Волго-Балтийского пути (по Волхову, Сяси, Свири), замыкавшиеся на Ладожское озеро и Неву.

Таким образом, древнейшая Ладога возникла как некий контрольный пункт и одновременно – широкие ворота, ведущие из Восточной Европы в Западную и обратно. Судя по свидетельствам письменных источников и археологическому материалу, Ладога может быть уподоблена именно воротам. Широко и необдуманно используемый ныне пушкинский образ «в Европу прорубить окно» – весьма двусмыслен и содержит горький для «невыездного» Пушкина подтекст: через окно нельзя ни ходить, ни ездить, можно только смотреть и лазить тайком. Недаром этот образ возник в вводной части «Медного всадника», рассчитанной на высочайшее одобрение, в единственной части поэмы, которую Пушкину было разрешено напечатать еще при жизни. К этому образу Пушкин сделал многозна-чительное примечание: «Альгаротти (итальянец, побывавший в России в 1739 г. – Д. М. ) где-то сказал: „Петербург – это окно, через которое Россия смотрит в Европу“».

Итак, древняя Ладога – это «ворота в Европу», и такие ворота, которые «прорубались» одновременно и приплывавшими с запада скандинавами, и расселявшимися с юга на север славянами. «Варяжское море» русской летописи, простиравшееся на западе «до земли Агнянски и до Волошьски», т. е. до Англии и Франции, – это не просто Балтика, а все Скандинавское Средиземноморье, включающее Балтику и Северное море до Ла-Манша на западе. И неотъемлемой частью этого Северного Средиземноморья были, как явствует из летописи, озеро Нево и, прибавим, нижнее течение Волхова, до которого по XIII в. свободно доходили морские суда. Так что древняя Ладога/Альдейгья одновременно принадлежала и к континентальному единству, известному в разные времена под именами Скифия, Сарматия, Гардарика, Русь, Россия, Восточная Европа, и к единству морскому: Варяжскому морю, Скандинавскому Средиземноморью, «Циркумбалтийскому культурному ареалу».

История освоения славянами и скандинавами прилегающих к Волхову земель отчетливо выражена в истории сложения самих названий Ладога и Русь. Исходным для названия первой столицы Руси является убедительно реконструируемый лингвистами прибалтийско-финский гидроним *Aladjogi – «нижняя река», где ala означает «низ, нижний», а jogi (диалектное djogi) – «река». Из этого гидронима происходит скандинавское название поселения на берегу этой «Нижней реки» – Aldeigja, а из него – славянское Ладога. С момента построения здесь крепости поселение приобретает названия Aldeigjuborg и город Ладога.

Обычно считается, что Нижней рекой называлась речушка, ныне именуемая Ладожка или Еленка, при впадении которой в Волхов и возник город Ладога. Полагаю, что в действительности название *Aladjogi – Нижняя река относилось к нижнему течению Волхова севернее порогов, куда беспрепятственно могли входить морские суда, а Ладогой первоначально называлось не только центральное поселение Северного Поволховья, но и все нижнее течение Волхова вместе с его берегами, освоенными разноэтничным населением.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: