Александр Борисов - Три века российской полиции

- Название:Три века российской полиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-09033-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Борисов - Три века российской полиции краткое содержание

Другой вопрос — как, почему и когда появилась полиция в России, какой исторический путь она прошла и какой опыт оставила грядущим поколениям?

В настоящей книге предпринимается попытка ответить на эти вопросы.

Три века российской полиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Результаты деятельности московского уголовного сыска в начале прошлого века были плачевными. В 1907 г. из 51 убийства и покушения на убийство раскрыто только 11, из 115 вооруженных грабежей — 30, из 244 невооруженных грабежей — 8, из зафиксированных 220 фактов фальшивомонетничества ни одно не раскрыто. И это несмотря на то, что за время нахождения у руководства сыскной полицией Д. Моисеенко штаты увеличивались несколько раз и в 1907 г. превысили 90 единиц (в 1905 г. было 14 человек), а средства, выделяемые на сыскную полицию, возросли более чем вдвое — с 44 до 85 тысяч рублей в год.

Вот к какому заключению пришла сенатская комиссия: «Чем же объясняется, что даже при крупных посулах сыскная полиция не разыскивает вещей и денег? Нужно думать, это происходит благодаря двум причинам: во-первых, полному неумению разыскивать, отсутствию каких-либо знаний в области техники розыска, неугрожаемому никакими взысканиями нерадению, лени и пьянству, при скромном утешении, что и без труда по розыску, без хлопот и поездок кое-что в образе синицы и снегиря с потерпевшего урвано. Но есть, думается, и другое, поистине страшное объяснение бездеятельности агентов московского сыска. Уже в некоторых из вышеприведенных обывательских жалобах, как и в отзывах судебных властей, содержатся указания, что преступник ближе и роднее сыщику, чем жертва. Попросту сыщики и преступники заключают, быть может, между собою блок и действуют заодно против обывателя».

Положение изменилось к лучшему только после увольнения Моисеенко и назначения вместо него на должность начальника отделения уголовного сыска Москвы А. Ф. Кошко, таланты которого как детектива стали известны не только в России, но и за ее пределами.

Негативное отношение к полиции значительной части общества можно считать одним из проявлений социально-политической, культурной жизни пореформенной России. Это во многом определялось тем, что организация, компетенция, кадровый потенциал полиции считались не соответствующими реформам 60-х гг. XIX в. В условиях либерализации общественной жизни и ожидания обществом политических реформ полиция рассматривалась многими как «оплот незыблемости самодержавия», «олицетворение реакции» и т. д. Такие настроения тем более усилились после объединения в 1880 г. руководства общей и политической полиции в одном ведомстве — Министерстве внутренних дел. Негативное отношение в определенной мере вызывалось и большим влиянием либеральной политической мысли с характерной для нее критикой существующей государственной власти и ее оплота — полиции.

Активизация общественной жизни при отсутствии в России до 1905 г. политических прав и свобод приводила к тому, что любой митинг, любая демонстрация считались нарушением общественного порядка и должны были пресекаться. Возникавшие в подобных обстоятельствах эксцессы часто вызывали недовольство значительной части общества деятельностью полиции, способствовали формированию «антиполицейских» настроений в широких слоях населения. Своеобразным выражением подобных настроений стало отмеченное криминологами увеличение числа случаев «неподчинения распоряжениям и даже оскорбления чинов полиции» [540]. Немаловажной причиной недовольства полицией являлось и то, что на нее возлагалось множество административно-хозяйственных функций. Это позволяло полиции вмешиваться, часто небескорыстно, во многие стороны жизни обывателя.

В условиях ограничения свободы печати под критикой конкретных действий полиции понималась критика существующего государственного строя, формы правления. В рассмотренных выше довольно резких оценках полиции все же обнаруживался некий конструктивный потенциал, угадывалось стремление улучшить состояние полиции, нередко предлагались те или иные конкретные меры. Но именно в эти годы в общественное сознание стали проникать радикально-революционные призывы к уничтожению существующего строя, ликвидации полиции и даже репрессиям по отношению к полицейским. Так, в воззвании тайного общества «Народная расправа», изданном в 1868 г., было написано: «Нужно ли говорить, что члены III Отделения и полиции вообще <���…> должны быть казнены самым мучительным образом и в числе самых первых» [541].

Ускорение экономической модернизации страны при сохранении существующего государственного строя вызывало усиление социальной, политической напряженности в обществе, а поражение России в войне с Японией способствовало обострению революционной ситуации.

Важным событием, подтолкнувшим начало революции, был расстрел мирной демонстрации в столице 9 января 1905 года («Кровавое воскресенье»).

Демонстрация была разогнана армейскими подразделениями, открывшими неспровоцированную стрельбу, казаками и конными жандармами. Созданная правительством комиссия для расследования событий 9 января определила, что число убитых и раненых в этот день составило до пяти тысяч человек, среди них были и сотрудники полиции, сопровождавшие мирную демонстрацию [542].

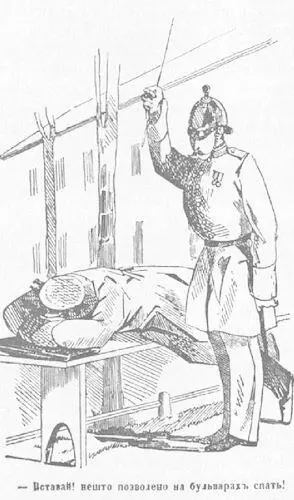

Рисунок из «Развлеченья», 1863 г.

Накануне 9 января полиция расклеивала официальные объявления и устно призывала жителей своих участков не присоединяться к демонстрантам. Когда манифестация началась, полицейские сопровождали ее с целью сохранения мирного характера шествия. Георгий Гапон вспоминал, что один из полицейских, шедших впереди него, после первого залпа солдат попытался остановить стрельбу и был убит вторым залпом [543].

Сразу после трагических событий 9 января была создана общественная комиссия, чтобы «точно установить картину совершившегося». В комиссию входили в основном адвокаты, часто выступавшие на судебных процессах по политическим делам. Осудив в целом действия властей, общественная комиссия назвала в числе непосредственных виновников трагедии полицию, так как «нигде полицейская власть не заявляла рабочим о незаконности происходившего движения и не предлагала им расходиться ни в предшествующие три дня, ни утром 9 января» [544]. Это не соответствовало действительности, но главное — формировало общественное мнение о провокационной роли полиции в «Кровавом воскресенье».

Уже 27 января 1905 г. в России было распространено воззвание скрывшегося за границей Гапона. Он призывал перейти от мирных к вооруженным методам борьбы, и прежде всего с полицией. «Бомбы, динамит, все разрешаю. Уничтожайте ненавистную народу полицию» [545]. Воззвание Гапона было опубликовано в газете Российской социал-демократической рабочей партии «Искра» и перепечатано журналом «Освобождение», выражавшим взгляды либеральной интеллигенции. Таким образом, призыв к «уничтожению ненавистной полиции» объединил политических радикалов и либералов. Анархисты, эсеры приступили к созданию специальных отрядов для «нейтрализации полицейских и жандармов». И если раньше жертвами политического терроризма были видные государственные деятели, то теперь терроризм стал превращаться в массовое явление, потому что «убивают полицеймейстеров, приставов, городовых, и убивают их ежедневно, повсеместно. Это стало настолько привычным явлением общественной жизни, что газеты уже не печатают полностью телеграмм с мест об убийствах полицейских, ограничиваясь краткими извлечениями из них…» [546].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: