Александр Борисов - Три века российской полиции

- Название:Три века российской полиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-09033-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Борисов - Три века российской полиции краткое содержание

Другой вопрос — как, почему и когда появилась полиция в России, какой исторический путь она прошла и какой опыт оставила грядущим поколениям?

В настоящей книге предпринимается попытка ответить на эти вопросы.

Три века российской полиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Террористические акты против представителей власти, включая рядовых полицейских, часто находили если не поддержку, то оправдание со стороны либеральных кругов общества. Подобные настроения особенно проявились к осени 1905 г., когда многие крупные промышленные центры были охвачены политическими забастовками.

Пытаясь выйти из кризиса, самодержавие издало 17 октября 1905 г. Манифест, в котором объявлялось о создании законодательной Государственной думы и провозглашались демократические свободы (совести, слова, собраний и союзов). Но издание Манифеста не остановило революцию. В обеих столицах, других крупных городах Российской империи нарастали массовые беспорядки, шли баррикадные бои.

В ходе декабрьского вооруженного восстания в Москве создавались революционные трибуналы, по приговорам которых расстреливали полицейских и жандармов.

Террор против представителей администрации, полицейских и жандармских чинов не вызывал большого возмущения значительной части российского общества. Предложение некоторых депутатов Государственной думы принять резолюцию, осуждающую террор и террористов, не получило поддержки большинства. На заявление депутата М. С. Стаховича о том, что за несколько месяцев убито 288 и ранено 338 человек, в основном простых полицейских служащих, с депутатских скамей и с балконов, где размещалась публика, раздались выкрики: «Мало» [547].

В. Г. Короленко приводит характерный пример отношения общества к полиции и к террористам. Когда в 1905 г. в одном из небольших городов террористы совершили дерзкое нападение на местного полицеймейстера, им удалось легко скрыться, потому что «толпа расступилась перед ними, но сомкнулась перед преследователями, хотя в ней было немало “благонамеренных”, даже с полицейской точки зрения, обывателей. В те времена “народная любовь»” к установленным властям нередко выражалась именно в такой форме» [548].

Газеты сообщали, что «население настроено к полицейским враждебно», «полицейских сопровождают свистом» [549], полицейских объявляли «первыми и главными врагами», называли дармоедами и кровопийцами и т. п.

Если раньше население до какой-то степени могло или вынуждено было мириться с грубостью и нарушениями со стороны полицейских, то с началом революции и провозглашением властью гарантированных политических прав и свобод положение изменилось.

Манифест 17 октября 1905 г. во многом стал неожиданностью для местных властей. Губернаторы в нерешительности ждали дополнительных разъяснений, инструкций, а подчиненной им полиции уже пришлось столкнуться с новой политической и социально-психологической ситуацией. То, что еще вчера было «незаконным сборищем», подлежащим разгону с последующим арестом его участников, сегодня именовалось «мирной демонстрацией», проведение которой разрешалось законом. Часто местные власти, полиция не умели правильно действовать в соответствии с изменившимися обстоятельствами, что также приводило к эксцессам.

Здравые призывы улучшить состав полиции, для чего необходимо было повысить весьма низкий уровень содержания личного состава, не могли быть реализованы, поскольку при рассмотрении Государственной думой проекта бюджета (а это составляло ее прерогативу) все предложения Министерства внутренних дел блокировались.

Главным, постоянным критиком этого министерства была ведущая оппозиционная партия конституционных демократов. Непреложное правило, словно бы предписанное уставом думской фракции кадетов, заключалось в том, чтобы голосовать против сметы Министерства внутренних дел в первоначальном варианте, какая бы сумма в ней ни была заложена [550]. В начале 1910 г. конституционный демократ В. А. Маклаков охарактеризовал внутреннюю политику царского правительства как постоянно усиливающееся полицейское вмешательство во все сферы жизни общества. Он обвинил Министерство внутренних дел в полицейском произволе, который не только тормозит развитие страны, но и грозит новым революционным взрывом. Высказавшись против увеличения ассигнований на полицию, он закончил выступление словами, получившими большую известность благодаря газетным публикациям: «Дальше так жить невозможно».

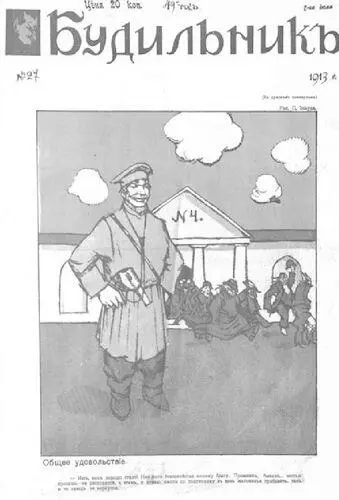

Журнал «Будильник», 1913 г.

Представитель фракции прогрессистов Н. Н. Львов обвинил Министерство внутренних дел в том, что оно проводит политику, направленную против общества, «опираясь на силу полицейской охраны». «Идя таким путем, — говорил он, — мы вновь вернемся к тому кровавому кошмару, который погубит будущее России». Лидер проправительственной фракции октябристов А. И. Гучков уклонился от критики Министерства внутренних дел, но и не встал на его защиту [551]. В результате первоначальный бюджет министерства не был утвержден. В дальнейшем и проправительственная фракция октябристов стала также резко критиковать деятельность Министерства внутренних дел. Например, в мае 1913 г. при очередном обсуждении бюджета октябрист С. Шидловский заявил, что «политика этого ведомства становится угрожающей общественной безопасности».

Критика и недоброжелательность со стороны депутатов доходили до такой степени, что многие высшие чины Министерства внутренних дел при посещении Государственной думы для ответов на депутатские запросы не надевали жандармский мундир, «дабы не дразнить депутатов». А один из заместителей министра внутренних дел, отвечающий за деятельность жандармов, «испросил специально высочайшее соизволение на ношение общегенеральской формы, в каковой и ездил в Думу» [552].

Полиция оказалась в сложном положении. Часто она не решалась закрывать собрания, даже если на то были законные основания. А если и закрывала, то они все равно проводились — в другом месте, и полиции приходилось делать вид, что это ей неизвестно. По точному замечанию А. Ф. Керенского, это было связано с тем, что «…учитывая возросшее самосознание и влияние общественных сил, полиция все же не осмеливалась действовать полностью. В жизни России началась новая эра, и общественность, осознав невозможность возвращения к прошлому, с презрением относилась к ухищрениям полиции» [553].

Получалось, что под давлением общественного мнения полиция отказывалась от исполнения своих обязанностей. А представители общественности, члены оппозиционных партий, считавшие, что они борются за правовое государство, за соблюдение законности всеми органами власти и управления, приветствовали положение, когда полиция, боясь вступить в конфликт с общественностью, уклоняется от исполнения обязанностей, предписанных законом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: