Андрей Беляков - Чингисиды в России XV–XVII веков: просопографическое исследование

- Название:Чингисиды в России XV–XVII веков: просопографическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Рязань. Mip»

- Год:2011

- Город:Рязань

- ISBN:978-5-904852-07-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Беляков - Чингисиды в России XV–XVII веков: просопографическое исследование краткое содержание

Чингисиды в России XV–XVII веков: просопографическое исследование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Билял Безергенев (1621 г.);

Молла Чепанов (калмык, его прислал к сыну из Сибири отец Али б. Кучум в 1601 г. [1598])

Моян князь Бетин и Едигер Шамаев («царевы Араслановы старинные люди, у царя и породилися»);

Тумак Тохмаметьев (1617 г.).

Ногайцы — 7 человек:

князь Тохмамет Шамарданов (1614 г.);

Сара Еломанов (1615 г.);

Елмамет Билмаметев (с московского разорения);

Василий Чаваев (1617 г.), Анлагун Теребердеев (1614 г.);

Барай абыз Кудашев (бил челом в московское разорение);

Кулабердей Анлебердеев (1624 г., до этого служил у Кутлугана б. Али [1599]).

Русских — 5 человек:

Иван Елизарьев сын Авинов (1614 г., до этого у царя Ураз-Мухаммеда б. Ондана) [1600];

угличский сын боярский Макар Алферьев сын Нелидов (1617 г.);

Фома Иванов сын Суворов (1623 г.);

касимовец Иван Жилин (1614 г.). Во дворе Ураз-Мухаммеда отмечен Алексей Семенов сын Жилин [1601];

калмык новокрещен Кандратей Иванов (1620 г., в документах назван русским).

Иные — 6 человек:

Аликей мирза Акаев сын Тенишев (1610/11 г., упоминается как приказной человек царя Арслана [1602]);

крымец Абдула абыз Асанов (1619 г., до этого служил у ярославского кормового татарина князя Михаила Кагнаева [1603]);

московский татарин Еникей Бибулушев (с московского разорения); турок Муса Асанов (бил челом задолго до Ак-Мухаммеда сеида);

Кутнай Енаков (с московского разорения);

повар литвин Мартын Юрьев («взял иво царь в полон под Москвою») [1604].

Известен еще один конюх царя Араслана, убитый в 1621 г. посадскими людьми — Ишейка Ейкин [1605].

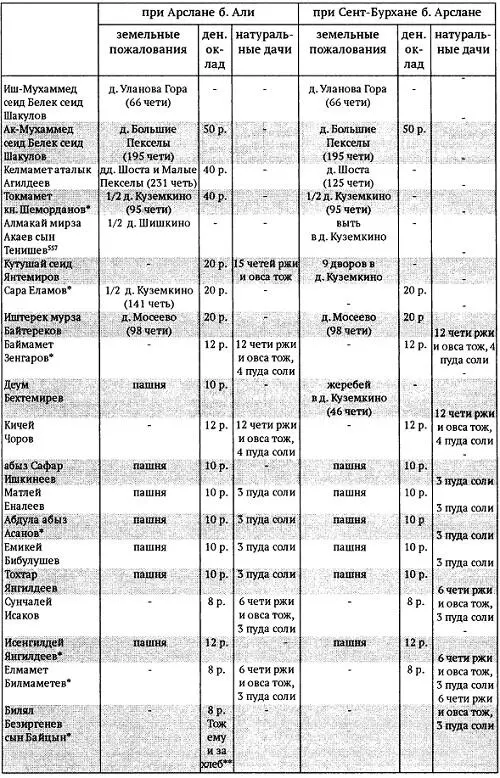

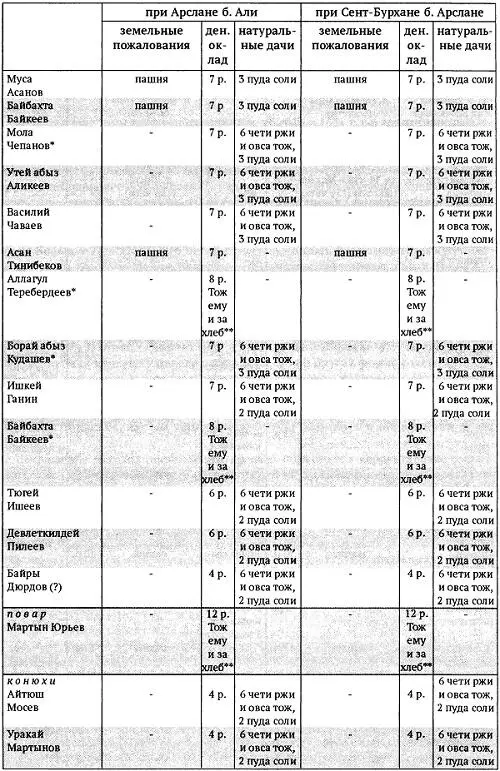

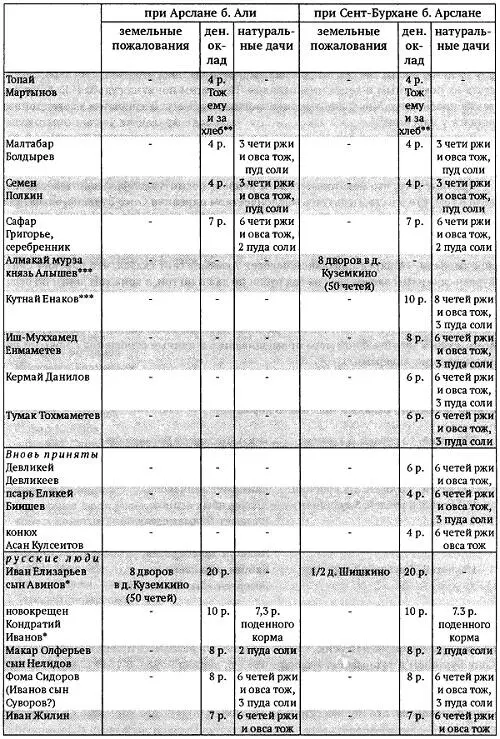

Всем своим служилым людям царь давал деревни или поденный корм, который мог заменять пустыми землями из своего поместья, а также денежное жалование, суммарно составлявшее 550 рублей [1606]. Ряд холостых татар получали лишь годовой оклад и кормились за столом. 10 человек находились на полном обеспечении у царя. Деревнями владели: Иш-Мухаммед сеид Белек сеид Шакулов (деревня Уланова Гора — 66 четей в одном поле), Ак-Мухаммед сеид Белек сеид Шакулов (деревня Большие Пекселы — 195 четей с полуосьминою), Келмамат аталык Агилдеев (деревни Шоста и Малые Пекселы — 231 четь с осьминою), князь Тохмамед Шамарданов (половина деревни Куземкино — 152 чети с осьминою), Аликей мирза Акаев сын Тенишев (половина деревни Шишкино), Сара Еломанов (половина деревни Куземкино — 141 четь с осьминою, по-видимому, 9 крестьянских и бобыльских дворов), Иштерек Байтереков (деревня Мосеева — 98 четей с осьминою), Иван Елизаров сын Овинов (Авинов) (половина деревни Шишкино) [1607]. По-видимому, они составляли верхушку царева двора. Известна и другая форма содержания. 50 рублей из таможенных доходов составляли в годовое жалование Ак-Мухаммед сеид Белек сеид Шакулову [1608], 40 рублей с ватажных рыбных ловель села Ерахтур предназначались князю Тохтамету Шамарданову [1609]. Приведенные цифры пожалованных поместий, как мы увидим ниже, могут разниться в зависимости от источника.

Сокращение доходов после смерти Арслана привело и к корректировке состава двора малолетнего касимовского царевича Сеит-Бурхана б. Арслана [1610]. Приведем изменения, произошедшие в 1628 г.

В данный список не вошли 10 человек деловых людей с женами и детьми. Зимой они получали месячный корм, а при проведении полевых работ кормились «за столом». 5 служилых людей, не получавших денежного и хлебного жалованья и к этому времени покинувшие двор: один умер, другой отошел в Романов к мирзе Барамалею Кутумову, третий в Ярославль к царевнам, двое просили государя поверстать их поместным и денежным окладом. Не совсем понятна судьба И.Е. Авинова, также просившего Михаила Федоровича поверстать его. В конечном итоге, Авинов остался у царевича [1611].

Важно отметить, что среди упомянутых в списке лиц, получавших денежное и натуральное содержание, отмечены, в том числе и холопы царя Арслана (повар и серебряник). Скорее всего, это далеко не все.

Причину того, что некоторые татары решили покинуть двор, выявить несложно: дело в том, что власть, пользуясь младенчеством царевича Сеит-Бурхана, захватили родственники его матери — Шакуловы. Благодаря тому, что у царевича отняли доходы с городских кабаков, таможни и посада, они сократили содержание ряду татар. Помимо этого, деньги, отмеченные в окладах, не означали их обязательной ежегодной выплаты. «А царев приказной человек Акмамет сеит сказал, что царевич Сеит-Бурхан служилым людем дает на год рубли по два и по три, а конюхом денги по окладом их сполна. А хлеб служилым людем и конюхом всем сполна, по тому, по чему давано было при царе Араслане» [1612]. Таким образом, более всего пострадали те, кто не был испомещен и не получал натуральные дачи хлебом и солью. К тому же, скорее всего, сюда в значительной мере примешивались и личные отношения с новыми неформальными лидерами.

Благодаря этому появилась категория касимовских служилых татар, получавших средства на свое содержание из городских доходов. Вот их список с размерами поместного денежного оклада и поденного корма:

300 четей, 12 рублей, 5 копеек: князь Токмамет Шамарданов;

250 четей, 10 рублей, 4 копейки: новокрещен Кондратей Иванов, Сара Бламов;

200 четей, 9 рублей, 3.5 копейки: Баймамет Зенчаков;

150 четей, 8 рублей, 3 копейки: Абдула абыз Асанов, Елмамет Билмаметев, Билял Безиргенев сын Байцын, Анлагул Теребердеев;

100 четей, 7 рублей, 2 копейки: Байбахта Байкеев, Безерген абыз Байчюрин [1613].

Нам известна дальнейшая судьба покинувшего царевича Биляла Безергенева сына Байцына. В 1631/32 г. он стал переводчиком с татарского языка. Неоднократно посылался в Крым, Турцию и Персию. Умер в 1654/55 г. Он находился при принесении шерти Сеит-Бурханом и татарами его двора в 1653 г., держал Коран. В 1649 г. женил своего сына Абдулу в Касимове. Его сын Абдула Билялов сын Байцын также был переводчиком внешнеполитического ведомства (1653/54–1678 гг.). В 1670 г. он стал касимовским помещиком. Его испоместили за 15 рублей поденного корма на 75 четвертях в деревне Левкове. Помимо этого, возможно приобретал здесь дополнительные земли, а также был пожалован в Саранском уезде «на степной стороне из дикого поля 200 четвертей со всеми угодьи» [1614]. В 1700 г. за их потомками в Касимовском и Шацком уездах значился 81 крестьянский двор [1615].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: