Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нет никакого сомнения в том, что Аланская епархия пользовалась и собственно греческим письмом и имела переписку с Константинополем. Об этом говорит ряд фактов, но наиболее ярко — так называемое «Аланское послание» епископа Феодора, посланное в первой половине XIII в. константинопольскому патриарху Герману II. Следует обратить внимание на фигуру самого епископа Феодора, который, по мнению Ю. А. Кулаковского, был аланом. Если это так, то в лице епископа Феодора мы можем видеть представителя аланской феодальной знати, получившего (как и его отец, тоже священник) хорошее образование в Византии и прочно приобщившегося к византийской культуре. В восточной части Алании, где христианское влияние шло из Грузии, подобные связи могли быть с грузинским католикосатом, но мы о них ничего не знаем. Памятниками культурных связей с соседней Грузией и христианского влияния Грузии в XI в. служат развалины двух небольших зальных церквей грузинского происхождения в Зруге и Тли (110; 111), но, судя по всему, зона активного грузинского культурного влияния была незначительной и охватывала преимущественно горную часть Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, прежде всего верховья р. Ардон.

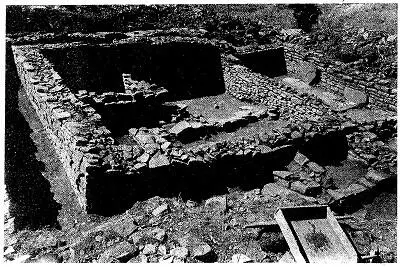

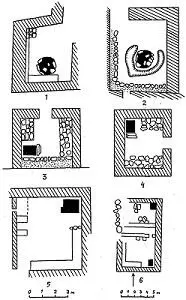

Бытовой уклад аланского населения в X–XII вв. во многом зависел как от локальных этнографических особенностей и традиций, так и от специфики естественно-географической среды. Он мало чем отличался от быта предшествующего периода. В западной части Алании и в горах преобладали каменные жилые и хозяйственные постройки; в восточной части и на предгорных равнинах господствующим был турлучный (плетеный и обмазанный глиной) дом типа полуземлянки с открытым очагом и глинобитным полом. Видимо, о таких домах писал в X в. Мукаддаси, характеризовавший хазарский город Семендер: «Жилища семендерцев из дерева, переплетенного камышом, крыши у них остроконечные…» (112, с. 5). Жизнь в этих домах была скученной и неблагоустроенной, мебель — деревянная, освещение — от очага и лучины. Картина эта обычна для раннесредневекового быта не только Алании, но любой европейской страны. Антисанитария, лечение знахарями, масса суеверий и предрассудков, опутывавших сознание, вредные обычаи — все это заметно отражалось на сравнительно невысокой продолжительности жизни. К этому добавим частые войны и межродовые распри, неурожаи и падежи скота, вызывавшие голод и болезни. Средняя продолжительность жизни поколения в эпоху средневековья, по подсчетам В. П. Алексеева, — 40 лет, причем продолжительность жизни женщины была меньше, чем мужчин, что объясняется антисанитарными условиями быта (113, с. 17, 19). Примерно такое же положение было зафиксировано антропологом Т. С. Кондукторовой при исследовании черепов из Змейского катакомбного могильника: в большинстве случаев возраст погребенных взрослых не превышал 35–40 лет; лишь некоторые мужчины достигали возраста 50 лет и, наверное, считались стариками, занимая соответствующее почетное положение в обществе. Но наиболее высокой была детская смертность. На 294 погребения Змейского могильника приходится 65 детских захоронений, что составляет более четверти от общего количества (причем не все детские костяки, вследствие очень плохой сохранности, удавалось опознать). Эти цифры ярко свидетельствуют о тяжелой жизни наших далеких предков, насыщенной не только внешними опасностями, но и повседневной борьбой за существование. Ни о какой идиллической картине прошлого «золотого века» Алании не может быть и речи!

Страшным бедствием средневековья были эпидемии, косившие население целых стран. Так Никифор — константинопольский патриарх — сообщает об ужасной эпидемии, видимо, чумы, поразившей Византию и бушевавшей в 746 г. (114, с. 376). Вряд ли она не коснулась Северного Кавказа. «Эти явления — обычный фон тогдашней жизни», — отмечает по этому поводу советский исследователь В. В. Самаркин (115, с. 71). Разумеется, эпидемия середины VIII в. не была единственной — о других мы просто не знаем.

Нам остается также кратко остановиться на некоторых вопросах духовной культуры алан. Это прежде всего фольклор: различные легенды, предания, обрядовая и трудовая поэзия, эпос. О них мы можем судить по осетинскому фольклору, впитавшему в себя массу архаичного устнопоэтического материала, безусловно, уходящего в седую древность. Л. С. Толстова права: «Особенно долго фольклорная традиция живет в специфических условиях своеобразного этнографического заповедника, например, в горах Кавказа…» (116, с. 22). Законсервировавшись в горных ущельях, древние жанры фольклора обнаружили удивительную устойчивость во времени, просуществовав вплоть до XX в.

Самым монументальным и популярным жанром древнего фольклора является нартский эпос. Мы не можем касаться здесь проблем нартского эпоса и нартоведения, так как это — особая и обширная тема, вокруг которой уже сложилась целая научная литература, в том числе зарубежная. В наиболее развитом и архаичном виде он бытует у осетин, адыгов и абхазов. Национальные и более молодые варианты нартского эпоса сложились у тюркских (балкарцы, карачаевцы) и вайнахских народов (чеченцы, ингуши). Элементы нартского эпоса проникли даже в Грузию (Рача) и Дагестан. Мы здесь ведем речь только об осетинском варианте нартского эпоса, ибо именно он имеет прямое отношение к духовной культуре аланского общества: осетинский нартский эпос генетически уходит в недра этого общества, и значительный этап его формирования приходится на I — начало II тыс. н. э. (117, с. 371; 118, с. 163; 119, с. 134–135; 120, с. 12). «Аланы были тем этносом, чья немалая роль в распространении нартского эпоса не вызывает сомнения», — отмечает Л. С. Толстова (116, с. 25). В пользу алано-осетинского происхождения нартского эпоса однозначно высказался и Ж. Дюмезиль (121, с. 161). Таким образом, нартский эпос, представляющий «памятник мирового значения» (122, с. 395), воплощает вершину духовной культуры средневековой Алании, по своим художественным и идейным качествам не уступающий знаменитым западным и восточным эпосам. Культура, черты быта, общественные отношения, специфика эпохи отразились в сказаниях о героях-нартах необычайно выпукло и ярко и могут быть предметом отдельной монографии. Эпос впитал в себя сведения о, казалось бы, даже незначительных деталях архаичного быта, но в действительности народная память отфильтровала все малозначительное, оставляя лишь социально-значимое. Таким социально-значимым было, например, трехчастное деление нартского общества на три квартала (верхний, средний, нижний), три рода (воины Ахсартагката, жрецы Алагата, земледельцы и богатые скотоводы Бората), подтверждающее сакральное значение цифры 3 у алан: из трех слезинок Бога образовались три всеосетинских святилища — Реком, Мыкалгабыр и Таранжелос, а три жертвенных пирога на осетинских кувдах подают до сих пор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: