Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

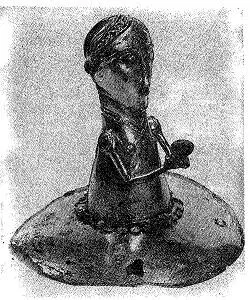

Катакомба № 14 принадлежала семье местного феодального князя. Об этом говорит и остальной погребальный инвентарь: плоский деревянный колчан — горит, обтянутый кожей и украшенный орнаментом в виде звезды с отходящими от нее стеблями, деревянное составное седло с золочеными накладными пластинками, украшенными изображениями животных и птиц (весьма своеобразные и отдаленные реминисценции «звериного» стиля), фрагменты кожаной попоны, расшитой крученой серебряной нитью (на одном фрагменте вышит сложный геометрический, с включением плетенки, орнамент, на другом — два павлина (?), сидящих у «древа жизни» и клюющих плоды; 74, рис. 9–10), конская сбруя из сыромятной кожи, отделанная множеством золоченых бляшек, уникальный и единственный в своем роде начельник, изображающий женщину, держащую в протянутых руках чашу с питьем; ворот платья и край головного убора покрыты орнаментом, к вороту подвешена большая лунница. По поводу этого шедевра средневековой торевтики писатель Олжас Сулейменов высказывает мнение, что он «может обернуться для истории алан близким знакомством с культом богини воскрешения с солнечной чашей» (77, с. 278), но подлинное значение женской фигурки из катакомбы № 14 еще не раскрыто.

Кроме перечисленных вещей в этом погребении найдена кожаная треугольная сумочка с вышитым серебряной крученой нитью изображением полиморфного и птицеголового животного, близко напоминающего образ иранского Сэнмурва (78); этот предмет также уникален; около седла оказался обрывок тонкой шелковой ткани с вышитой золотой нитью арабской куфической надписью: «Во имя Аллаха всемилостивого Благодать…» К кому относится это пожелание благодати — неизвестно, имя не уцелело.

С феодальным владетелем — князем были погребены его жена и сын. Жену сопровождал набор золоченых туалетных принадлежностей (копоушка, ногтечистки, флакончик для благовоний с крышечкой), княжич лежал в окружении конского снаряжения и обычного оружия — сабли, копья, колчана со стрелами, лук. Видимо, он не успел отличиться в сражениях и входил в состав княжеской дружины.

Наконец, нельзя не сказать и о драгоценных тканях из погребения аланского феодала. Его скелет был покрыт коричневой тканью от плеч до стоп; весьма вероятно, что первоначально ткань была красной. Ее украшало настоящее «узорочье» — аппликации из золоченой кожи, образующие сложный орнамент, особенно на груди и плечах. Нетрудно представить себе это красно-пурпурное платье типа длинного плаща, покрытое золотым блистающим узором! В этой связи невольно вспоминаются пурпурные одежды и обувь византийских императоров, служившие инсигнией царской власти. Византийское происхождение змейского «узорочья» вполне возможно, и в таком случае мы имели бы редчайшее и документально достоверное свидетельство тех политических и культурных связей между Константинополем и Аланией, о которых неоднократно сообщают древние авторы. Возможно и иное — византийские ткани из Змейской были поистине царским подарком князю алан, владевшему землями близ знаменитого Дарьяльского прохода. Здесь уместно напомнить уже приводившийся рассказ Михаила Пселла о связи императора Константина IX Мономаха с юной аланской заложницей, находившейся в Константинополе, и о том, что благодаря этой связи «впервые тогда аланская земля наводнилась богатствами из нашего Рима», которые вывозились на кораблях (79, с. 116–117). Кстати, время описываемых Пселлом событий и время, захоронений в катакомбе № 14 близко совпадают.

Менее богатые, также украшенные золочеными аппликациями ткани и были обнаружены и в катакомбе № 15. Здесь же был найден хорошо сохранившийся головной убор из золоченой кожи, на фоне которой серебряным бисером вышита орнаментальная плетенка. Верх головного убора венчало навершие из золоченой бронзы с четырьмя золочеными бубенчиками (69, табл. XIV, 5). Наконец отметим, что в катакомбе. № 7 удалось найти лоскут такой же материи с остатком золоченой аппликации. Одежды он не составлял и, видимо, был лишь декоративной нашивкой на верхнее платье подобно тому, как это делалось в «Мощевой Балке».

Аланская одежда X–XII вв. рассмотрена в специальной статье Т. Д. Равдоникас (80, с. 198–208). Место основного источника в ней занимают остатки одежды из Змейского могильника, на основании которых автор выделяет нижние рубахи, жилеты, кафтаны и халаты. Обувь — кожаные ноговицы, головные уборы нескольких видов, в том числе шлемовидные и конусообразные типа колпаков (подобные войлочные шапки «наподобие конуса современного кавказского башлыка» были отмечены Е. Г. Пчелиной в катакомбе № 5 Архонского могильника). Некоторые платья имели подкладку. Основой мужской верхней одежды был кафтан с отрезной талией и складчатым подолом, удобный для верховой езды (80, с. 203). Т. Д. Равдоникас делает вывод о том, что аланская мужская и женская одежда была одинаковой (что опровергнуто А. А. Иерусалимской), носила отпечаток иранского и византийского влияния и была подвержена социальным различиям — низшие слои общества носили национальные формы одежды из домотканых материалов, тогда как феодальная знать употребляла платье из дорогих материалов и покроя, находившегося под византийским влиянием (катакомба № 14 Змейского могильника; 80, с. 206, 208).

В целом, судя по всему, аланская одежда X–XII вв. продолжала тра диции предшествующего периода, на чем мы останавливались выше. К этому добавим весьма интересный комплекс одежды, обнаруженный А. Н. Дьячковым-Тарасовым в 1927 г. в пещере с «очень древними погребениями, характера во многом аналогичного погребениям в окрестностях Сентййского храма и в Хумаре» (т. е. X–XII вв. — В. К.) в ущелье р. Амхаты, левого притока р. Теберды. А. Н. Дьячков-Тарасов свидетельствует: «Найдена замечательно хорошо сохранившаяся одежда из волокон конопли — рубахи, штаны, замшевая обувь с длинным носком, остатки шуб, сукна…» (81, с. 83). К сожалению, этот уникальный материал остался неопубликованным, а его дальнейшая судьба нам не известна.

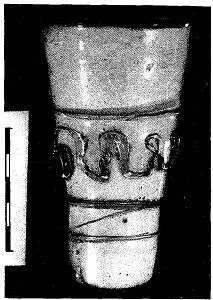

Выразительные археологические материалы, демонстрирующие культуру Алании X–XII вв., происходят из катакомб Рим-горы близ Кисловодска. Материальная культура Рим-горы очень близка культуре Змейской, но имеет свои локальные особенности и окрашена византийскими импортами, оседавшими здесь благодаря местоположению городища Рим-гора на трассе крупного торгового пути (82, с. 154–155). Катакомбные могильники Рим-горы изучались А. П. Руничем; материальная культура представлена, как и в Змейской, керамикой высокого качества и сработанной на гончарном круге, но в сравнении со Змейской малочисленной и более бедной по ассортименту (в частности, на Рим-горе нет стройных лощеных кувшинов с носиком-сливом, характерным для Змейской). Зато чаще встречается деревянная посуда — резная и точеная на станке (одно такое блюдо было раскрашено красками, по-видимому, масляными (83, рис. 21, 8). Интереснейшая находка — трехногий деревянный столик круглой формы (84), рис. 6, 1), представляющий прообраз позднейшего осетинского столика — «фынга». Вооружение, — железные, слабо изогнутые сабли типа змейских, секиры на длинных ручках, луки и стрелы, ножи, плоский колчан. — горит (84, рис. 7, 23); предметы конского снаряжения — седла, стремена уже знакомых нам видов. Как видим, по вооружению аланы окрестностей Кисловодска ничем не отличались от алан Змейской. Много совпадений и в женском инвентаре: одинаковые стеклянные цветные браслеты, бронзовые перстни, каменные и стеклянные бусы, туалетные шкатулки из дерева и туалетные наборы (копоушки, ногтечистки, ложечки), бляшки. Специфическим украшением! Рим-горы должны быть признаны крестообразной формы серьги, распространенные в X–XII вв. в верховьях Кубани и характерные только для этого района (84, рис. 8, 3); в Змейской их нет совершенно и здесь наиболее употребительными были проволочные височные кольца. В орнаменте и здесь преобладает плетенка — мотив, в средневековье распространенный на огромной территории вплоть до Африки, встречается и шитье крученой серебряной нитью. Много штампованных пуговиц-бубенчиков, одинаковых со змейскими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: