Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Материальная культура алан весьма ярко и полно представлена в таких катакомбных могильниках второй половины I тыс. как у быв. станицы Фельдмаршальской и Гоуст в Чечено-Ингушетии, Балта, Чми, Кобан и Архон в Северной Осетии, Песчанка в Кабардино-Балкарии, «Мокрая балка» и ряд других могильников в районе Кисловодска. Предметы вооружения и снаряжения конного воина-дружинника в хорошо развитом и сложившемся виде представлены в могильниках Фельдмаршальской и Галиате: в первом это слегка изогнутые однолезвийные сабли с перекрестьем, железные удила, стремена с широкой подножкой, бронзовые золоченые сердцевидной формы бляхи и цилиндрические начельники, украшавшие голову боевого коня (51, с. 129 cл.); во втором — великолепные деревянные седла и такая же слабо изогнутая сабля VIII в. (52, с. 144, рис. 6, 7). Ранее остатки деревянных седел с передней и задней луками были найдены Д. Я. Самоквасовым в катакомбах Чми, К. И. Ольшевским в Камунте и Е. Г. Пчелиной в катакомбах Архона. Очень интересен вопрос о происхождении сабли — одни исследователи связывают ее распространение с культурой степных номадов гуннского и постгуннского времени, другие считают первые сабли достоянием оседло-земледельческих народов. Если переходной формой от меча к сабле считать прямой однолезвийный палаш, такая форма у алан зафиксирована в комплексах VII в. «Мокрой балки», тогда как в VIII в… в Галиате мы имеем уже саблю. При всей относительной достоверности эти факты показывают, что на вооружение алан сабля поступила где-то на рубеже VII–VIII вв. (33, с. 36). Появление в культуре алан седел жесткой конструкции, железных стремян с широкой подножкой и изогнутых сабель означало подлинный переворот в вооружении и военном деле — тяжеловооруженные сарматские и раннеаланские катафрактарии уступили место подвижной и легковооруженной коннице, имеющей в своем распоряжении более эффективную в сравнении с мечом саблю. Седло жесткой конструкции и опора на широкие стремена придавали всаднику необходимую устойчивость и маневренность, очень важные в рукопашном бою, давали возможность нанесения рубяще-секущего удара. По словам Н. Я. Мерперта, «сабля характерна для кавалерии, но рубят ею не только пехоту. Рубка в конном строю стала более распространенной и сложной, она соответствует стремительному темпу кавалерийского боя» (53, с. 154). И на юге, и на севере аланам приходилось сталкиваться с противниками, главной ударной силой которых была конница (арабы, персы, хазары, печенеги и т. д.). Противопоставить ей можно было только такую же маневренную и хорошо вооруженную конницу. Археологические факты свидетельствуют, что эта задача была успешно решена, и вооружение (следовательно, и тактика боя) аланской конницы было приведено в соответствие с требованиями времени.

Большую роль в вооружении, наряду с саблей, несомненно, играли лук и стрелы. Железные черешковые наконечники стрел и сохраняющиеся иногда длинные древки свидетельствуют о существовании сложного составного лука, с гуннского времени снабжавшегося костяными накладками и весьма эффективного. Сейчас об аланском луке мы можем судить конкретно: А. А. Иерусалимской и Е. А. Миловановым, а затем В. Н. Каминским опубликованы уникальные по своей сохранности луки VIII–IX вв. из могильника «Мощевая Балка» в Карачаево-Черкесии (54, с. 40–43). Луки делались, по Иерусалимской — Милованову, из одного куска дерева (кизила), но тем не менее они были сложными, ибо снабжены дополнительными костяными накладками и подвязками из сухожилий и снаружи оклеены берестой. Общая длина лука 140 см. Как пишут авторы публикации, «лук из Мощевой Балки отвечал всем требованиям, предъявленным к этому виду оружия: предварительное напряжение придавало ему дальнобойность, массивные рога, гасившие вибрацию, придавали меткость; два ушка, снимавшие лишнее напряжение, также способствовали точности стрельбы». Изображение аналогичных луков мы можем видеть на стенах «царского» дольменообразного склепа на р. Кривой.

Из прочих видов аланского оружия укажем копья с железными наконечниками, ножи и железные боевые секиры на длинных деревянных рукоятях. Несомненно, аланская конница широко практиковала и набрасывающиеся на противника арканы; в археологических раскопках они не сохранились, но упоминаются в письменных источниках и в существовании их вряд ли приходится сомневаться (27, с. 50).

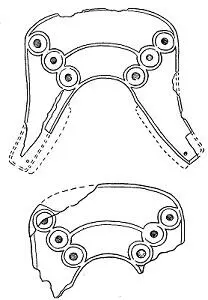

Оборонительные доспехи алан представлены кольчугами, но чаще частью кольчуги (видимо, стоившей дорого и не всем доступной) в виде кольчужного нагрудника или насердечника (55, с. 179–180). Употреблялись, но редко, железные шлемы типа шишака (Архон, Рим-гора) — возможно, они связаны со снаряжением дружинников, уже ставших профессиональными воинами. Никаких признаков щитов в археологических материалах нет, но щиты были — об этом свидетельствует одно из изображений на стене «царского» дольменообразного склепа на р. Кривой (56, с. 113). Может быть, они были деревянными или комбинированными из дерева и кожи. Деревянными, обтянутыми кожей, были колчаны для стрел.

По словам Арриана (II в.), аланское войско имело специальные боевые отличительные знаки: «скифские (аланские. — В. К.) военные значки представляют собой драконов, развевающихся на шестах соразмерной длины. Они сшиваются из цветных лоскутьев, причем головы и все тело, вплоть до хвостов, делаются наподобие змеиных, как только можно представить страшнее. Выдумка состоит в следующем. Когда кони стоят смирно, видишь только разноцветные лоскутья, свешивающиеся вниз, но при движении они от ветра надуваются так, что делаются очень похожими на названных животных и при быстром движении даже издают свист от сильного дуновения, проходящего сквозь них. Эти значки не только своим видом причиняют удовольствие или ужас, но полезны и для различения атаки и для того, чтобы разные отряды не нападали один на другой» (57, с. 281). Отсюда мы можем заключить, что организация войска алан была продуманной и подчинялась определенным принципам: по-видимому, основой его структуры было деление на отдельные отряды по родоплеменным (или каким-то иным) признакам, и каждый отряд имел своего командира и свой особый значок. Между прочим, интересно отметить, что аналогичного устройства значки-знамена «лем» (в виде фигуры льва, наполнявшегося воздухом на скаку) до последнего времени сохранялись у сванов и зафиксированы этнографами (58, с. 37, табл. 1). Были у алан и настоящие знамена в виде полотнищ — два таких знамени с выступом внизу и с разрезом на длинных древках, изображены в руках воинов на стенах «царского» дольменообразного склепа на р. Кривой (56, с. 113, рис. 43, 2, 3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: