Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В осетинском нартском эпосе нередки упоминания оружия нартов, в жажде боя испускающего синий свет. Оружие и воинское снаряжение в эпосе имеют собственные имена: шлем Бидаса, панцирь Церека, Бабийский чепрак. Хахийская харх — уздечка, свидетельствующие об особом пиетете оружия в аланском обществе. Может быть, мы вправе поставить вопрос о существовании у алан своеобразного культа оружия, игравшего огромную общественную роль (вспомним аланский культ меча, описанный Аммианом Марцеллином). Это тем более вероятно, что А. Р. Чочиевым убедительно охарактеризован культ великих воинов, запечатленный в нартском эпосе (59, с. 179–182).

В эпоху средневековья военное дело, его уровень ярко отражали не только состояние производительных сил, но и уровень социального и культурного развития. Мы видим, что военное дело у алан находилось в соответствии с требованиями того времени.

Несколько слов об одежде. Применительно ко второй половине I тыс. о ней известно очень мало, в основном наши знания основываются на замечательных коллекциях из уже упоминавшегося могильника VIII–IX вв. «Мощевая Балка», который его исследователь А. А. Иерусалимская считает алано-адыгским. Благодаря сухости пещер в «Мощевой Балке» удивительно сохранились ткани, позволяющие восстановить покрой платья (из 363 находок треть составляют целые экземпляры). Удивителен и состав тканей; А. А. Иерусалимская по этому поводу пишет: «…Знаменитейшие в истории раннесредневекового искусства драгоценные ткани, немногие из сохранившихся образцов которых украшают в Европе алтари богатых соборов или раки самых почитаемых святых, или погребения лиц королевского достоинства — эти самые ткани мы находим в изобилии (и в очень разнообразном «ассортименте») в затерянных высоко в горах Северного Кавказа могильниках» (60, с. 151). Прежде всего назовем великолепный мужской кафтан, которому исследователь посвятила специальную статью (61, с. 183–211). Кафтан сшит из иранского шелка, с внутренней стороны обшит каймой из согдийской шелковой ткани, под воротом спереди вставлен прямоугольник из византийского шелка со сценой охоты Бахрама Гура; галуны кафтана сделаны из узорной китайской саржи. Экономические и культурные связи западных алан словно сфокусировались в этом предмете! Кафтан длиннополый, с боковыми разрезами внизу и отрезной в талии, застегивался справа налево в верхней части, оставаясь распахнутым внизу, т. е. был приспособлен к верховой езде. Кафтан явно принадлежал представителю местных социальных верхов: одежда бедняков резко отлична, она из домотканой холстины и покрыта заплатками (60, рис. 13).

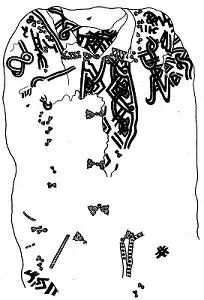

Из могильника VII–IX вв. «Мощевая Балка» происходят также уникальные предметы одежды, обнаруженные учителем Курджиновской средней школы Е. А. Миловановым и хранившиеся в школьном музее с. Курджиново. Копии с рисунков Е. А. Милованова любезно предоставлены мне М. Н. Ложкиным (к сожалению, рисунки без масштаба и без подробного описания материала). Один из предметов — нижняя сорочка (женская?), сшитая, по-видимому, из домотканой некрашенной холстины и по вороту и краям коротких рукавов отделанная шелковыми полосами; на груди большой накладной карман и матерчатый амулет. Внизу сорочка имеет два разреза. Второй предмет — теплая шуба такого же широкого, свободного покроя, как и сорочка. Из чего изготовлен верх шубы, не указано, изнутри шуба подбита овчиной. Короткий ворот и края рукавов также отделаны шелковыми полосами. Эти предметы, как и знаменитый кафтан, дают документальное представление об одежде и ее покрое в VII–IX вв.

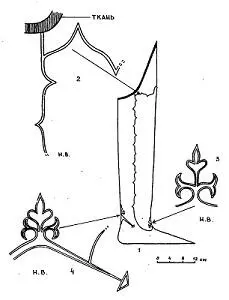

Кроме того, в «Мощевой Балке» отмечены длинные мужские халаты с боковыми разрезами внизу (влияние ближневосточной моды), «туника» с запазушным карманом и шелковыми декоративными нашивками (50, рис. 11), шлемовидный головной убор также из шелка (61, табл. III, 5), набор кукольной одежды, показывающей приемы покроя (60, рис. 11). Обувью служили сшитые из сыромятной кожи и дожившие в горском быту до позднего времени (XIX в.) «арчита» и мягкие сапоги из кожи улучшенной выделки, с высокими голенищами. Один такой целый сапог замечательно чистой и мастерской работы и с применением сложной фигурной выкройки оказался в Хасаутском скальном могильнике. Швы его имеют столь мелкую и регулярную строчку, что она близко напоминает машинную (62, с. 174, рис. 6). Является ли этот сапог предметом местного производства — не ясно; возможно, это восточный импорт, ибо сапог аналогичного фигурного покроя мы видим на иранском серебряном блюде, изображающем охотника с соколом (50, с. 261).

Наконец важным атрибутом мужского костюма был пояс, символизировавший социальный статус. Чем выше последний, тем богаче и пояс и разнообразнее его украшения; особенно это касается воинских поясов, принадлежавших дружинникам. Аланские воинские пояса принципиально не отличались от наборных поясов, широко распространившихся в Евразии с гуннского времени; они были подвержены влиянию евразийской моды. В VI–VII вв. были распространены поясные наборы с прорезной орнаментацией (63, с. 5), в VIII–IX вв. поясной набор меняется, появляются поясные украшения салтовского типа (64, с. 199, рис. 1). Отличившиеся воины, занимавшие видное общественное положение, носили пояса, украшенные десятками орнаментированных (часто серебряных) бляшек, накладок, наконечников.

В целом же, по наблюдениям А. А. Иерусалимской, при наличии некоторых региональных особенностей выявляется значительная общность разных типов костюма на Северо-Западном и Центральном Кавказе. Выясняется, что женский костюм включал три разных типа одежды (в разной степени утепленной), нательное платье, исподнее (панталоны и чулки или ноговицы), мягкую обувь двух типов и три типа головных уборов для разных возрастных и социальных групп. Женский костюм резко отличался от мужского (65, с. 66–67).

В женских захоронениях наиболее частыми находками являются разнообразные украшения: бусы преимущественно импортного происхождения (хотя встречаются и местные; 66, 67); бронзовые браслеты, перстни цельнометаллические и со вставками из цветного стекла и камней, серьги многих типов, которые еще не изучены; в богатых погребениях они бывают золотыми и тонкой ювелирной работы. В качестве особо интересных укажем массивные золотые серьги в виде опрокинутой пирамидки с зернью и золотые калачиковидные с зернью, подвесные цепочки, золотой цилиндрик с зернью (видимо, ручка туалетной кисточки), золотые бляшки из высокогорного катакомбного могильника VII–IX вв. Камунта (Дигория; 68, с. 117–119; 7, табл. CXXIV) и, несомненно, связанные с византийским импортом. Скопление такого количества привозных дорогих украшений в Дигорском ущелье пока не объяснено. В VIII–IX вв. появляются серьги салтовского типа, с длинной колонкой на подвижном шарнире (например, в Октябрьском катакомбном могильнике недалеко от Владикавказа). Продолжают широко бытовать круглые металлические зеркала, лившиеся из светлой высокооловянистой бронзы; в некоторые хорошо сохранившиеся можно смотреться и сейчас. Получают распространение маленькие бронзовые ложечки с отверстиями; назначение их до конца не выяснено, многие исследователи их называют ложечками-цедилками (наподобие современных ситечек для чая) для каких-то туалетных целей. Популярными в V–VII вв. становятся круглые подвесные бляхи-амулеты или броши с птичьими головами по кругу; в этот период полихромный стиль угасает (44, с. 29), но на некоторых украшениях инкрустация еще встречается (например, в той же Камунте). Видимо, к концу VII — началу VIII в. появляются круглые штампованные пуговицы-бубенчики (9, с. 314), служившие не только утилитарным, но и декоративным целям: золоченые, сверкающие на солнце пуговицы на фоне цветных тканей смотрелись эффектно. Их широко стали употреблять как женщины, так и мужчины, в X–XII вв. ими обшивались борта и полы верхней одежды, края головных уборов, ноговицы и т. д. (69, с. 116).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: