Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

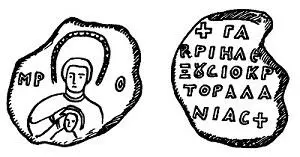

Появившись в первой половине X в., титул эксусиократор был в употреблении до XII в. В 1884 г. известный французский византинист Г. Шлюмберже опубликовал приобретенную им в Константинополе византийскую печать с изображением Богоматери и надписью, содержащей титул «Гавриил эксусиократор Алании» (95, с. 430). Г. Шлюмберже указывает, что впервые на византийской печати обнаружен этот титул и «имя княжества Алании, расположенного на северном склоне Кавказа». Эксусиократор Алании и Абазгии, по Г. Шлюмберже, «были в своих странах подлинными суверенами, которых с Византией связывали только отдаленные вассальные связи». Интересны дальнейшие соображения Г. Шлюмберже: «Титул эксусиократор, который наделен императорской властью и величием, как представляется, специально был предназначен для князя Алании», Наряду с именем ранее нам не известного правителя Алании Гавриила, Г. Шлюмберже называет имя другого алана — эксусиократора Росмика, упоминаемого Анной Комниной (82, с. 353, с. 600, прим. 1333). Время печати Гавриила, по Г. Шлюмберже, — X в. (95, с. 431), т. е. время Константина VII Багрянородного. Эксусиократор Алании Росмик жил в конце XI — начале XII в. и, вероятно, (если он не пребывал постоянно в Византии) сменил Дургулеля, который также, наверное, имел титул эксусиократора. После Росмика титул эксусиократора больше не встречается, что можно поставить в связь с определенным ослаблением Алании, наступившем в XII в. по причине начавшейся феодальной раздробленности.

Введение византийской дипломатией специального титула эксусиократора для аланских царей свидетельствует о том, что в X–XII вв. Алания действительно представляла сильное государственное объединение, наделенное авторитетной центральной властью. У нас есть основания считать, что в X–XI вв. эта власть аланских царей распространялась на всю территорию Алании от ее западных границ до восточных (87, с. 79). В то же время можно полагать, что в это время в Алании существовали две властвующие династии, одна из которых (политически более влиятельная) возглавляла Верхнекубанскую Аланию, другая локализуется в восточной части Алании — Ирхане (96, с. 123; 87, с. 77–80). В целом X–XI вв. представляются нам периодом подъема Алании, обусловленного как фактическим освобождением от хазарской зависимости, так и активным процессом феодализации, на данном этапе сопровождавшимся усилением хозяйственных, этнических и политических связей, преобладанием тенденции централизации и оформлением раннесредневековой государственности с выраженным институтом царской власти во главе.

Конечно, нет никакой необходимости идеализировать этот «золотой век» истории Алании и впадать в преувеличения: Аланская государственность была неразвитой, типичной для многих раннефеодальных обществ, когда элементы догосударственной системы управления (старая родоплеменная знать, народное собрание, адаты и т. д.) переплетались с элементами государства. Это было племенное объединение с чертами государственности. Отсутствие разветвленного государственного аппарата, вероятно, и регулярного войска (при наличии феодальных дружин), своей монетной системы, общегосударственной письменности свидетельствует о «варварском» характере этого непрочного политического образования. Многоукладность, экономическая и этноплеменная пестрота не были преодолены и в период наибольшего подъема Алании, а дальнейшее углубление феодализационного процесса постепенно усиливало крупных феодалов на местах и форсировало тенденции партикуляризма и децентрализации.

В следующем — XII столетии — мы наблюдаем уже иную картину. А. П. Новосельцев правильно отметил, что если источники XI в. говорят об аланском царстве наряду с Сариром, как крупнейшем объединении на Северном Кавказе, то в XII в. положение изменилось, что было связано «как с какими-то изменениями внутри аланского общества, так и с усилением Грузии и экспансией кипчаков (половцев) из Подонья на Северный Кавказ». Очевидно, с ослаблением Алании и потерей части восточных областей, отторгнутых кипчаками, можно связать и сообщение Йакута (первая треть XIII в.) о том, что у алан нет известного большого города (81, с. 134). Царей XII в. мы знаем только по «Картлис Цховреба», но они уже не выглядят так внушительно, как Дургулель. Существенно, что уже в начале XII в. грузинская хроника говорит о «царях» Осетии (Алании) во множественном числе. Царь Грузии Давид III Строитель (1089–1125 гг.), занятый борьбой с сельджуками и нуждавшийся в военной помощи, обращается за ней к кипчакам, к концу XI — началу XII в. наводнившим степи Предкавказья. Весьма в этой связи характерно, что Давид III не обращается за помощью к аланам, хотя в войне 1111 г. с — султаном Ганджи Меликом на стороне Давида, по свидетельству Маттеоса Урхаеци, выступало 500 аланских воинов (тогда как кипчаков 15 тысяч!) (97, с. 54). Однако аланы были еще сильны, ибо кипчаки боятся сами идти через аланские земли в Грузию. «По этой причине сам царь Давид отправился в Осетию, взяв с собой главного секретаря Георгия Чкондидели, человека весьма, опытного и мудрого. Когда царь прибыл в Осетию, то все цари овсов и все «мтавары» их предстали перед ним». Овсы и кипчаки отдали друг другу заложников, «утвердили между собой мир и любовь», царь Давид «открыл крепости Дариальские и все врата Овсетии и Кавказа» и перевел в Грузию 40 тыс. воинов вместе с их семьями (80, с. 36).

Ориентация Грузии на новую политическую силу — кипчаков — сказалась и в браке Давида III с дочерью половецкого хана Шарукана Гурандухт (80, с. 35). Изменение политической ориентации грузинского двора в пользу кипчаков можно расценивать как ослабление Алании после смерти Дургулеля (видимо, в 80-х годах XI в.), а указание «Картлис Цховреба» на «царей овсов» надо понимать как первые признаки начинающейся феодальной раздробленности и политического распада недавно единой и сильной Алании. Отметим, что описанные выше события, относящиеся к переселению кипчаков в Грузию, датируются 1118 г. (98, с. 194).

Ко второй половине XI в. относится сообщение «Картлис Цховреба» о браке грузинского царя Георгия III (1156–1184 гг.) и Бурдухан — дочери «овсского царя Худдана». Этот брак свидетельствует о еще продолжавшемся интересе Грузии к союзу с аланами и о сохранении ими значительного влияния, несмотря на только что отмеченные обстоятельства. По словам грузинской хроники, Бурдухан «превосходила всех женщин своей добротой, мудростью, разумом, красотой и миловидностью; подобную ей невесту Грузия никогда еще не видывала… От нее только и могла родиться такая женщина, как Тамара…» — будущая царица Грузии. Отношения между Георгием III и Худданом были настолько близкими, что, согласно той же «Картлис Цховреба», Георгий III по временам приезжал в страну алан (редкое для грузинских хроник употребление «аланы», а не «овсы». — В. К.) на охоту (80, с. 38).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: