Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Название:Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-8071-0302-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. краткое содержание

Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

". они овладели также городом Ике [ Коломна ]. Кулькану была нанесена там рана, и он умер. Один из русских эмиров, по имени Урман [ Роман ], выступил с ратью (против монголов), но его разбили и умертвили» [265].

В рассказе о монгольском нашествии на Русь Рашид-ад-Дин упоминает по имени и сообщает о неких действиях только трех князей (остальные имена используются как топонимические ориентиры). Из этих трех об одном говорится, что он был убит, о другом — что он бежал в лес, а затем был пойман и умерщвлен, и лишь о Романе говорится, что он выступил против монголов и бился с ними (!). Эта неожиданная дань уважения коломенскому князю была высказана спустя 70 (!) лет в далекой Персии, причем его имя, в отличие от многих других, приводилось практически без изменений: Ур-ман / Ро-ман . Пожалуй, сложно придумать лучший памятник храброму воину.

Гибель Кулькана, единственного сына Чингисхана, участвовавшего в Западном походе, должна была произвести на Бату и войско большое впечатление, вызвав прилив мстительности. Кроме того, она должна была отражать потери, понесенные татарами. Судя по всему, тумен Кулькана был разгромлен, что говорит о почти 10-тысячных потерях (убитые и раненые). В южнорусской версии повести о Батыевом нашествии также отмечены большие потери с обеих сторон: ". и падъшимъ многимъ от нихъ от обоихъ» [266]. Захватчикам немедленно требовались новые победы, чтобы заставить покоренные народы заполнить этот пробел.

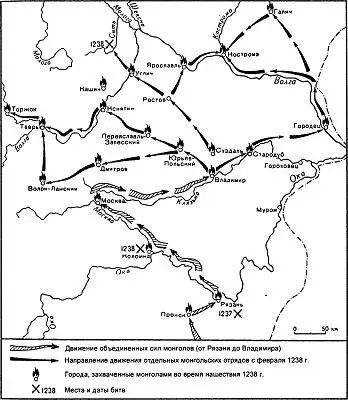

Не задерживаясь у Коломны, монгольская армия двинулась в глубь Залесского края. Кочевники демонстрировали удивительную скорость передвижения по заснеженной местности, практически лишенной дорог. Рязань пала только 21 декабря 1237 г., а 2 февраля 1238 г. интервенты уже подошли к Владимиру. По подсчетам В. В. Каргалова, скорость перемещения войска, превышающего в численности 50 тысяч человек, по незнакомой местности зимой в лучшем случае может составлять 10–15 км в сутки [267], а ведь это было наступление, которому иногда оказывали сопротивление. Монголы двигались от Рязани к Владимиру по рекам, через Коломну и Москву, а следовательно, должны были преодолеть не менее 450 км за 43 дня. Совершенно ясно, что дневных остановок они не делали и, судя по всему, гарнизонов на захваченных территориях не оставляли.

Коломенское сражение произошло в первых числах 1238 года, так как уже 20 января 1238 г., по сообщению В. Н. Татищева [268], монголы штурмовали Москву:

«Тое же зимы взяша Москву Татарове и воеводу убиша Филипа Нянка за правоверную хрестьянскую веру, а князя Володимера яша рукам сына Юрьева, а люди избиша от старьца и до сущаго младенца, а градъ и церкви Святыя огневи предаша и манастыри вси и села пожгоша и много именья въземше отидоша» [269].

Маленький городок на Москве-реке не мог оказать захватчикам серьезного сопротивления. У нас даже нет прямых указаний на то, что город оборонялся [270]. Согласно летописи, местного воеводу убили «за веру», а князя просто взяли в плен, без боя, «руками». Сам факт упоминания гибели какого-то нигде ранее не упоминавшегося воеводы подчеркивает необычность ситуации: скорее всего, его смерть имела какой-то религиозный подтекст [271]. В случае если некий городской воевода погибал от вражеской руки, это чаще всего не отмечалось летописью.

С другой стороны, примечательные сведения о падении Москвы содержатся в «Истории Угэдэй-каана», написанной Рашид-ад-Дином. После сообщений о смерти Кулькана и разгроме князя Романа под Коломной в этом источнике содержится обширный текст, повествующий о дальнейших действиях монголов на Руси. В связи с тем, что он требует пространных комментариев, приведем его полностью:

". (потом) сообща в пять дней взяли также город Макар [ вар. Укан, Икан; возможно, Москва [272]] и убили князя (этого) города, по имени Улайтимур [ Владимир ].

Осадив город Юрги-бузург [ вар. Бурки-бузург; возможно, «город Юргия Великого» или «город Тверской Торжок» [273]], взяли (его) в восемь дней. Они ожесточенно дрались. Менгу-каан лично совершал богатырские подвиги, пока не разбил их (русских).

Город Кыркла [ вар. Каринкла; возможно, Переяславль Залесский [274]], коренную область Везислава [ возможно, Всеволода ], они взяли сообща в пять дней. Эмир этой области Банке Юрку [ вар. Вике-Юрку, Йике-юрку, Рике-Юрку; возможно, Георгий ] бежал и ушел в лес; его также поймали и убили.

После того они (монголы) ушли оттуда, порешив на совете идти туманами облавой и всякий город, область и крепость, которые им встретятся (на пути), брать и разрушать. На этом переходе Бату подошел к городу Кисель Иске [ вар. Киф Матишка; = Козельск ] и, осаждая его в течение двух месяцев, не мог овладеть им. Потом прибыли Кадан и Бури и взяли его в три дня. Тогда они расположились в домах и отдохнули» [275].

Между сражением у Коломны и штурмом Козельска, в интерпретации которых нет оснований сомневаться (слишком схожи реальные названия с теми, которые приведены у Рашид-ад-Дина), отмечены осады трех городов — Макар, Юрги-бузург и Кыркла.

Если следовать летописному изложению, то за это время приступом были взяты Москва, Владимир, Суздаль, Переяславль, Торжок. Именно к этим городам применен глагол «взяша», и они выделены по смыслу: остальные перечислены списком [276]. Однако подробности осады сопровождают только описания штурма Москвы, Владимира и Торжка. При таких условиях единственным кандидатом на отождествление с «Макар», позволяющим не нарушать хронологию событий у Рашид-ад-Дина, является Москва, имеющая с этим топонимом одну общую согласную ( M ). Кроме того, под Москвой действительно попал в плен, а затем был убит великокняжеский сын Владимир (Улайти-мур). С отождествлением «Юрги-бузурга» и Владимира Залесского (в записи — «город Юргия Великого» [277]) также приходится согласиться, так как, во-первых, это был именно крупный штурм, в котором было место «богатырским» подвигам, а во-вторых, он непосредственно следовал за взятием Москвы. О вариантах интерпретации третьего города следует поговорить подробнее.

Во-первых, топоним «Кыркла» или «Каринкла» (ряды согласных — KRKL и KRnKL) легче разгадать как Торжок (согласные — TŘK), чем Переяславль (ряд согласных — Pr̨SLvl'). Во-вторых, как Переяславль-Залесский, так и Торжок очень трудно представить «коренной» областью Везислава-Всеволода (?). Если речь идет о Всеволоде Константиновиче, племяннике великого князя Юрия, то он действительно упоминался летописью под 1227 г. как князь Переяславля, но Южного, и уже в 1228 г. был заменен там дядей Святославом [278]. Может быть, под Везиславом скрывается не Всеволод, а Ярослав, что даже более близко по звукам (целое общее окончание — слав )? Он действительно оставался зимой 1237–1238 гг. князем Переяславля Залесского, но в городе его тогда не было, и становится затруднительно определить того местного «эмира» (князя), который бежал в лес, был пойман и убит. Ведь Ярослав Всеволодович, занявший великокняжеский стол после смерти брата, был безусловно широко известной фигурой в ханской ставке, где не раз бывал и со многими монгольскими князьями был знаком лично.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)