Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Название:Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-8071-0302-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. краткое содержание

Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Они разрушили две лучшие башни и три виллы, какие у нас были в Польше, и какие у нас были в Богемии и в Моравии разрушены. И мы подозреваем, что то же происходит в Алемании [ Германии ]. И знайте, что царь Венгрии и царь Богемии и два сына князя польского, и патриарх Аквилен с великим множеством народу не осмелились напасть ни на один из их отрядов. И знайте, что все бароны Алемании, и сам император, и все духовенство, и все церковники взяли на себя крест. И рыцари св. Иакова и братья Минориты в Венгрии подъяли крест, чтобы идти на татар.

Как наши братья, мы заявляем, что, если бы волею Господа они были побеждены, не найдется на пути их до Вашей земли, кто бы мог противостоять им» [511].

Никакого ответного выступления европейского рыцарства никогда не случилось. Эти слова скорее свидетельствуют о психологическом состоянии руководителей европейских стран, охваченных страхом перед неведомой и сокрушительной силой. Показательно, что магистр тамплиеров более подробно перечисляет тех людей, кто не решился напасть на монголов, чем тех, кто действительно выступил против них. Именно Легницкое сражение стало тем ориентиром для европейцев, по которому они интерпретировали и силу, И важность монгольской угрозы.

Разгром польской армии был полным. Князю Генриху, как когда-то и Юрию Владимирскому, отрезали голову, которую насадили на копье, и подступили к ближайшей Легнице [512]. Однако горожане ворот не открыли, а приступ отбили. И это был тупик. Никакого дальнейшего наступления на этом направлении быть не могло. Монгольские победы произвели впечатление, но подкрепить их было нечем. Небольшой по степным меркам отряд двух ханов, изрядно потрепанный в нескольких крупных сражениях, конечно, не выдержал бы еще одного столкновения с полноценным противником. Он даже не мог себе позволить планомерной осады небольшого Легницкого замка, который почему-то не хотел сдаваться при виде своего поверженного сюзерена. Потери в частях Байдара и Орды были очень большими. Это подтверждают и позднейшие свидетельства Плано Карпини: «… из этих татар многие были убиты в Польше и Венгрии » [513]. Кроме того, буквально в одном дневном переходе от места битвы находился опоздавший король Вацлав I со своей свежей армией. Все решил только один день и один дневной переход, который монголы успели совершить, а чехи — нет. Но теперь все опять могло измениться. И… Вацлав отступил.

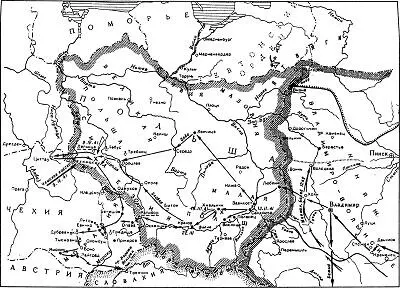

Как победители, Байдар и Орда ограбили области вокруг Легницкого поля, а затем начали планомерный отход в сторону моравской границы через Одмухов и Рацибуж. Последний город они так и не смогли взять и, отойдя от него, 16 апреля покинули польские земли [514]. Расположившись в Моравии, можно было даже небольшими силами предотвратить возможность соединения чешской армии с войском венгерского короля Белы. Вероятно, в этом и был изначальный план для туменов Байдара и Орды: ворваться в Польшу, разорить ее и обеспечить спокойствие на правом фланге главных сил (со стороны Польши и Чехии). Задача была с блеском выполнена, теперь можно было спокойно разорять небольшие моравские города и монастыри, а затем перебраться в беззащитную Словакию.

Основные силы монгольской армии, возглавляемые ханом Бату, в это время, в начале (около 6-го числа) марта 1241 г., перешли через «Русские ворота» (Верецкий перевал) и спустились в долину Паннонии. Здесь их поджидала большая армия недавних коллег по кочевому скотоводству, угров (венгров), проделавших тот же путь, но на 300 лет раньше. Теперь им предстояло столкнуться с собственным отражением в искривленном временем зеркале. Исход показал, что венгры действительно «обрели Родину».

Наиболее подробное изложение событий монгольского вторжения в этом регионе оставил итальянский монах Рогерий из Апулии ( Rogerius или Rogerios; Ruggero di Puglia ), капеллан папского легата, попавший в 1241 г. в монгольский плен и вернувшийся из него лишь в 1243 г. [515]Он перечислял следующих «крупнейших королей из татар», вторгшихся в Венгрию: Бохетур ( in militia potentior Bohetor ), Кадан, Коактон ( Coacton ), Фейкан ( Feycan ), Байдар ( Petu ), Гермеус ( Hermeus ), Кхеб ( Cheb ), Окадар ( Ocadar ) [516]. Кроме Байдара и Кадана, отождествление других имен затруднительно. За именем «Окадар» может скрываться Орда, а «Бохетуром» может быть назван Субэдей-багатур. То, что в списке присутствуют Байдар и Орда, действовавшие на территории Польши и лишь потом переместившиеся в Словакию (входившую тогда в состав Венгрии), говорит о большой осведомленности Рогерия и одновременно о ретроспективности его изложения, составленного только в 1244 г. Автор старался охватить всех участников монгольского похода, независимо от степени их причастности. Поэтому вполне могли быть упомянуты и такие ханы, как Менгу (например, Гермеус) и Гуюк (например, Фейкан). Реального состава участников вторжения в Венгрию этот перечень не отражает [517].

Не позволяет он оценить и численность армии интервентов. Большинство ханов, участников осады Киева, были задействованы на флангах. Орда и Байдар увели на север примерно 25 тысяч всадников [518], столько же (или чуть больше: 30–35 тысяч) действовало на юге под началом Кадана, Бури и Бучека. У Бату для похода в Венгрию оставалось не более 45 тысяч воинов. Это примерно 5 туменов, из руководителей которых известен (по сообщению Джувейни) только один — Шейбан, младший брат Бату. Еще два (возможно, не полные) могли достаться по наследству от Менгу и Гуюка и возглавляться темниками неголубой крови (например, Субэдей или Бурундай). Один тумен должен был принадлежать лично Бату. Если суммировать все эти малоубедительные рассуждения, то в глаза бросается особая доминанта ханов из рода старшего сына Чингисхана Джучи. Среди участников не упомянуты два его сына (Берке и Тангут), которые, возможно, остались в тылу для контроля за уже покоренными областями. Старший, Орда, обходил северные земли, а на самом ответственном участке, в центре, действовали сам Бату и молодой Шейбан. Из расстановки войск видно, насколько важно было детям опального Джучи закрепить завоевание своими личными заслугами, участием в боях и славой. Представителям других родов было отдано на откуп менее значимое южное направление: север Балканского полуострова (Валахия, Трансильвания, Болгария, Сербия).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)