Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Название:Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-91852-007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 краткое содержание

Для германца освоение Ливонии — героическая страница его истории. Его предки бесстрашно несли слово Божье добрым, но не просвещенным северным язычникам. Волевые бюргеры оставляли свои города в уютной Средней Германии и, нашив на грубые одежды крест, отправлялись в далекие болотные земли, где вели борьбу и словом и делом. Не меньшее значение этот регион играл и в русской истории. Святой воитель — защитник земли и веры — Александр Невский возник в ходе боев в Прибалтике, сформировался здесь как личность и политик. Еще больше чем для русских и немцев события XIII в. имеют значение для прибалтийских народов, вступивших тогда в круг большой континентальной политики и невольно вызвавшие острый цивилизационный конфликт, оформивший раскол Европы на восточную и западную — конфессиональный, политический и культурный разлом.

Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

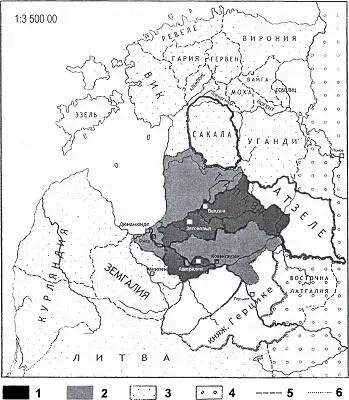

Вероятно, Владимир Псковский негласно уступил рижанам права на покорение Сакалы. Именно после совместного с псковичами похода в Сонтагану немцы предприняли дерзкий захват Вильянди. Русские собирали дань в Сакале еще в XI в., отчего можно предположить, что без их согласия любые акции немцев в этой области должны были считаться враждебными. Конечно, все вполне укладывались в договоренности Мстислава и Альберта от 1210 г., согласно которым, как мы предположили, в Эстонии была оставлена область для «соревновательной колонизации». Однако без боя отдавать области было не в характере Мстислава Удалого. Судя по всему, действия Владимира Мстиславича следует признать его собственной инициативой. Это подтверждают и позднейшие события.

Уже весной 1211 г. псковичи изгоняют князя Владимира. Если русская летопись никак это не поясняет, то Генрих Латвийский уделяет произошедшему отдельную статью:

«…русские в Пскове возмутились против своего короля Владимира, потому что он выдал дочь свою замуж за брата епископа Рижского, и изгнали его из города вместе с челядью. Он бежал к королю Полоцкому, но мало нашел у него утешения и отправился со своими людьми в Ригу, где был с почетом принят зятем своим и людьми епископа» [223].

Особое внимание исследователей всегда привлекал маршрут изгнанника. Он не поехал в Новгород к брату, но избрал в качестве пристанища Полоцк, явно враждебный Мстиславу Мстиславичу и новгородцам. Однако полочане не стали делать ставки на раскол в стане Ростиславичей, а тем более содействовать одному из них в возвращении Пскова. Это должно было привести к войне сразу на несколько фронтов и против Новгорода, и против Смоленска. Силы были явно не равны, и Владимир Полоцкий не решился помогать тезке. Владимир Мстиславич пустился искать союзников к родственникам в Ригу.

Примечательно, что Полоцк хоть и не воспользовался услугами опального князя, но постарался причинить псковичам побольше вреда чужими руками. Как только Владимир Мстиславич был горожанами изгнан, на Псков совершили крупное нападение литовцы, причем застали жителей совершенно врасплох, «на озере»:

«В Петрово говѣние изъихаша Литва безбожная Пьсковъ и пожгоша; плесковици же бяху в то время изгналѣ князя Володимера от себе, а плесковици бяху на озерѣ; и много створиша зла и отъидоша» [224].

Если это не случайность, то подсказать литовцам проходы между псковскими сторожами, а также наиболее удачное время для вторжения мог только человек, который все это организовал, то есть князь Владимир. Сам он, скорее всего, с литовцами не сносился, а вот полочане вполне были на это способны. Иной, минующий Полоцк маршрут литовцев на Псков предположить затруднительно [225].

В том же 1211 г. эсты из Сакалы с союзниками из Уганди совершили нападение на латгалов, выступивших на стороне немцев в сражении на Койве. В события немедленно вмешались крестоносцы и нанесли эстам поражение, после чего совершили глубокий карательный рейд. Они использовали нападение из Сакалы как предлог для атаки на Уганди, жители которой якобы, по свидетельству Генриха Латвийского, принимали участие в походе на латгалов. В январе 1212 г. немцы с союзными (вероятно, крещенными) ливами и латгалами совершают один из самых дальних и дерзких своих походов через всю Уганди вплоть до Дерпта (Юрьева) и далее в Вайгу и Гервен [226].

Совершенно откровенное вторжение немцев в области, зависимые от Новгорода, вынуждает Мстислава Мстиславича к ответным действиям. Генрих Латвийский об этих событиях пишет так:

«Когда великий король Новгорода Мстислав ( Mysteslawe ) услышал о тевтонском войске в Эстонии, он тоже поднялся с пятнадцатью тысячами воинов и пошел в Вайгу, а из Вайги — в Гервен, не найдя тут тевтонов, двинулся дальше в Гариен и осадил замок Варболе и бился с ними несколько дней. Осажденные обещали дать ему семьсот марок ногат, если он отступит, и он возвратился в свою землю» [227].

Русская летопись сообщает о произошедшем без связи с действиями немцев. Известие по содержанию достаточно сухое, но начинается зловеще и далее содержит много выразительных подробностей:

«Месяца февраля въ 1 день, в неделю сыропустную, громъ бысть по заутрении… Того же дни иде князь Мьстиславъ с новгородци на Чюдь на Ереву, сквозѣ землю Чудьскую к морю, села их потрати и осѣкы ихъ возмя; и ста с новгородци под городомъ Воробииномъ, и Чюдь поклонишася ему; и Мьстиславъ же князь взя на них дань, и да новгородцемъ двѣ чясти дани, а третьюю часть дворяномъ; бяше же ту и Плесковьскыи князь Всеволод Борисовиць со плесковици, и Торопечьскыи князь Давыдъ, Володимирь брат; и приидоша вси здрави со множествомъ полона» [228].

Несмотря на то что путаница в летописной хронологии вносит некоторое смущение, исследователи уверенно относят этот поход к началу 1212 г. Впечатляет наличие у Генриха Латвийского излишних подробностей о размере дани (700 марок ногат), уплаченной жителями Варболе (Воробиина), и размере русского войска (15 тысяч). Этих данных русская летопись не приводит.

Создается впечатление, что немцы очень пристально следили за действиями Мстислава, представлявшего для них действительную угрозу [229]. Вероятно, после этих событий между рижанами и Новгородом произошел обмен посольствами. Был восстановлен мир на условиях status quo .

Вполне возможно, что немецкие представители застигли Мстислава еще в Вайге и убедили его в том, что их набег не носил антирусского характера. Именно этим можно объяснить то, что князь не стал двигать полки в южном направлении (в Уганди, в Сакалу или на Ригу), но пошел в незатронутые крестоносцами области. Вероятно, ему предоставили заверения в том, что конфликт исчерпан и более такого не повторится. На несколько лет в Эстонии действительно утвердилось спокойствие. Прервались как русские, так и немецкие набеги. Линия на замирение и стабилизацию, проводимая Мстиславом, распространялась даже на его опального брата Владимира, который не сдружился с рижанами и вообще ливонской администрацией и в итоге вновь вернулся на Русь (примерно конец 1214–1215 гг.) [230]. Вскоре он опять утвердится в Пскове и станет приверженцем резко антинемецкой политики.

Весь период первого новгородского княжения Мстислава Мстиславича немцы военных действий в Эстонии не вели. Прочный мир с Новгородом позволил Рижскому епископу разорвать даннические отношения с Полоцком, который теперь не имел даже гипотетических шансов на реванш. Поддержки эстов ему искать было бесполезно, так как этому мешали Новгород и давний недруг Мстислав. В одиночку же полочанам с Ригой было уже не справиться. Было решено вести переговоры. В сопровождении союзного Владимира Мстиславича («короля Владимира») и после заключения мира с новгородцами епископ Альберт прибыл на встречу в Герцике вполне уверенным в себе. Он мог спокойно предложить князю Владимиру Полоцкому довольствоваться своей причастностью к распространению христианства в Ливонии и отказаться от какой-либо «ливской дани» [231]. Можно сказать, что политика новгородского князя из смоленских Ростиславичей позволила полностью устранить Полоцк из участия в судьбах Прибалтики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)