Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Название:Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-91852-007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 краткое содержание

Для германца освоение Ливонии — героическая страница его истории. Его предки бесстрашно несли слово Божье добрым, но не просвещенным северным язычникам. Волевые бюргеры оставляли свои города в уютной Средней Германии и, нашив на грубые одежды крест, отправлялись в далекие болотные земли, где вели борьбу и словом и делом. Не меньшее значение этот регион играл и в русской истории. Святой воитель — защитник земли и веры — Александр Невский возник в ходе боев в Прибалтике, сформировался здесь как личность и политик. Еще больше чем для русских и немцев события XIII в. имеют значение для прибалтийских народов, вступивших тогда в круг большой континентальной политики и невольно вызвавшие острый цивилизационный конфликт, оформивший раскол Европы на восточную и западную — конфессиональный, политический и культурный разлом.

Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

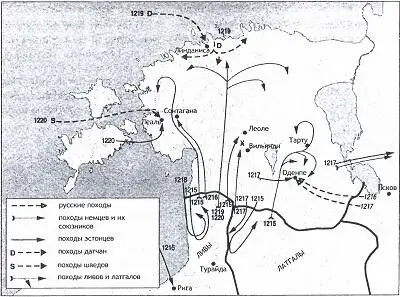

§ 3.2. Борьба за Эстонию в 1214–1223 гг.

Походы Мстислава Удалого обеспечили спокойствие не только в тех землях Эстонии, которые платили дань Новгороду и Пскову. Почти три года не подвергались немецким нападениям и другие земли эстов. Лишь в конце 1214 г. крестоносцы собрались возобновить свои завоевания:

«Шел третий год мира, заключенного с эстами, и срок его истекал. Епископ созвал всех священников, собрал капитул советовался с ними, а также с рыцарями и приглашенными старейшинами ливов и решил сделать поход в Эстонию, потому что эсты и сами не являлись и о возобновлении мира не заботились, а скорее, наоборот, неизменно желали гибели ливонской церкви» [232].

Первый поход носил характер пробы и был проведен очень осторожно. Целью стала далекая Роталия, самая западная область Эстонии, обращенная к Балтийскому морю в районе острова Эзель (Сааремаа). Для обеспечения внезапности интервенты, которые, как обычно, включали значительный отряд из ливов и латгалов, шли по льду Рижского залива, минуя беспокойные области Сонтагану и Сакалу. В этот момент и при таком маршруте успех операции был практически обеспечен: во-первых, эсты считали, что находятся в мире с немцами, а во-вторых, на Роталию они еще не нападали. Крестоносцы вышли полными победителями и, «гоня с собой коней и массу скота, ведя женщин, детей и девушек, с большой добычей радостно возвратились в Ливонию, благословляя Господа за это возмездие, посланное на язычников» [233]. Представьте себе счастливого латинского священника-проповедника-миссионера, копьем подталкивающего изможденных женщин с малыми детьми, измазанных дорожной грязью, голодных, умирающих, но упорно отказывающихся креститься… Прости, Господи, их души!

Воодушевленные успехом и «после того как все отдохнули от походной усталости», в начале 1215 г. немцы предприняли новый поход. На этот раз целью была Сакала, область, миновать которую при проникновении в глубь Эстонии было невозможно. Крестоносцы с союзными ливами и латгалами миновали Вильянди, важнейший город земли, и напали на замок «по имени Леолэ», принадлежавший самому влиятельному местному вождю Лембиту. И вновь им сопутствовала удача. Лембит с сородичами сдался на милость победителям и обещал креститься [234].

Походы конца 1214 — начала 1215 гг. стали причиной начала тотального межэтнического конфликта в Прибалтике — разразилась настоящая война, в которой с одной стороны выступила почти вся Эстония, а с другой — христианизированные Ливония и Латгалия. На сей раз огонь этой войны разожгли немцы. После их кровавых вторжений, весной 1215 г., эсты стали готовить ответное нападение:

«После роталийского похода и покорения Лембита из Саккалы, вся Эстония стала враждебной Ливонии. Эсты условились явиться сразу с тремя войсками разорять Ливонию: эзельцы должны были осадить Ригу и загородить гавань на Двине, роталийцы — напасть на торейдских ливов, а жители Саккалы и Унгавнии, в это время — опустошить землю лэттов, чтобы ливы и лэтты, задержанные войной у себя, не могли прийти на помощь рижанам» [235].

Все эти походы с тем или иным успехом были осуществлены [236]. Привлекает внимание участие в событиях эстов из Уганди. Сообщая о том, что в нападении на латгалов и ливов участвовали не только сакальцы, обиженные на немцев, но и угандийцы, которым рижане пока ничего плохого не сделали, Генрих Латвийский подводит читателя к причинам последовавшего затем крупного похода крестоносцев на Уганди. Он выступает ответной мерой на вероломство местных жителей, первыми напавших на ливонцев. Насколько достоверно такое свидетельство, судить сложно. Уганди и Сакала представляют собой соседние земли, родственные узы между их жителями были очень плотные, и обиды, нанесенные немцами во время вторжения в начале 1215 г., могли восприниматься как общие. Другое дело, что при налете на территорию Уганди немцы переступали через мир, заключенный с русскими. И сделали это более чем откровенно.

В течение второй половины 1215 г. братья-рыцари, рижане и латгалы совместно совершили три (!) больших похода в землю Уганди, которую пересекли всю вдоль и поперек, достигнув Юрьева (теперь Дерпта), переправившись через Эмайыгу и даже разорив Вайгу [237]. Вся область была разгромлена, люди перебиты, а их жилища сожжены: «Когда те, кто еще остались живы в Унгавнии, увидели, что им никуда не скрыться от ярости тевтонов и лэттов, они послали в Ригу послов просить мира» [238].

Еще зимой 1215/16 г. немцы с союзными племенами совершили несколько карательных походов в Роталию и на Эзель [239]. Везде они добились значительных успехов в распространении своей, пока не постоянной, но вполне заметной власти. Можно сказать, что почти половина Эстонии в ходе двухлетней военной кампании была ими покорена. Летом 1216 г. крестоносцы без боя вступили «в уже крещенную Саккалу», откуда совершили нападение на Гарию [240].

Характерно, что нападения на зависимые от Новгорода земли в Эстонии начались только с уходом Мстислава Удалого на завоевание Галича в 1215 г. [241]Казалось, что их уже никто не сдерживает. Стремлением в кратчайшие сроки привести к покорности местное население, склонявшееся к православию, можно объяснить такую интенсивность и жестокость немецких нападений на Уганди. Нигде в эстонских землях крестоносцы пока не задерживались, возвращаясь после похода в спокойную Ливонию. На местах оставляли только миссионеров и проповедников, которые, впрочем, вскоре тоже удалялись:

«И посланы были к ним священник Петр Какувальдэ из Винландии и Отто, священник братьев-рыцарей, и направились в Саккалу и совершили крещение там повсюду до Палы, а в Унгавнии — до Матери вод, а затем воротились в Ливонию, не решаясь еще жить там из-за дикости других эстов» [242].

Ясно было, что немцам рано было праздновать победу. Видимая покорность у эстов еще не превратилась в привычку. Война только началась, и если ее первый этап проигран, то общий исход пока не определен.

Эсты готовили ответные действия. Они обратились за помощью к Полоцку, но князь Владимир во время приготовления к походу на Ригу умер в начале 1216 г. Судя по всему, неизбежным считалось и вмешательство Пскова, в котором утвердился вернувшийся из Ливонии антинемецки настроенный Владимир Мстиславич. Однако русские князья все это время были увлечены внутренними смутами и не имели возможности адекватно отреагировать на события в Прибалтике, которые выглядели малозначимыми. Немцам нужно было торопиться.

События развивались следующим образом. После ухода в 1215 г. из Новгорода Мстислава Удалого горожане пригласили на княжение его зятя переяславского князя Ярослава Всеволодовича, который вскоре там со всеми перессорился. Князь направился к Торжку, откуда запретил поставлять новгородцам хлеб из суздальского Ополья. В городе начался голод. Вскоре в конфликт были втянуты и срочно вернувшийся на север Мстислав, и все владимиро-суздальские князья. Противостояние закончилось одной из самых крупных битв в истории русского междоусобия — сражением на Липице 21 апреля 1216 г. [243]Владимир Псковский был активным участником этих событий, всячески содействовавший успехам Мстислава Мстиславича. Вплоть до лета 1216 г. он не мог отвлечься от событий на Руси, дабы навести порядок в Эстонии. Крестоносцы действительно выбрали очень удобный момент для начала новой войны в Прибалтике. Все русские на протяжении 1215 и первой половины 1216 гг. были всемерно заняты внутренними склоками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)