Майкл Грант - Греческий мир в доклассическую эпоху

- Название:Греческий мир в доклассическую эпоху

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майкл Грант - Греческий мир в доклассическую эпоху краткое содержание

Греческий мир в доклассическую эпоху - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

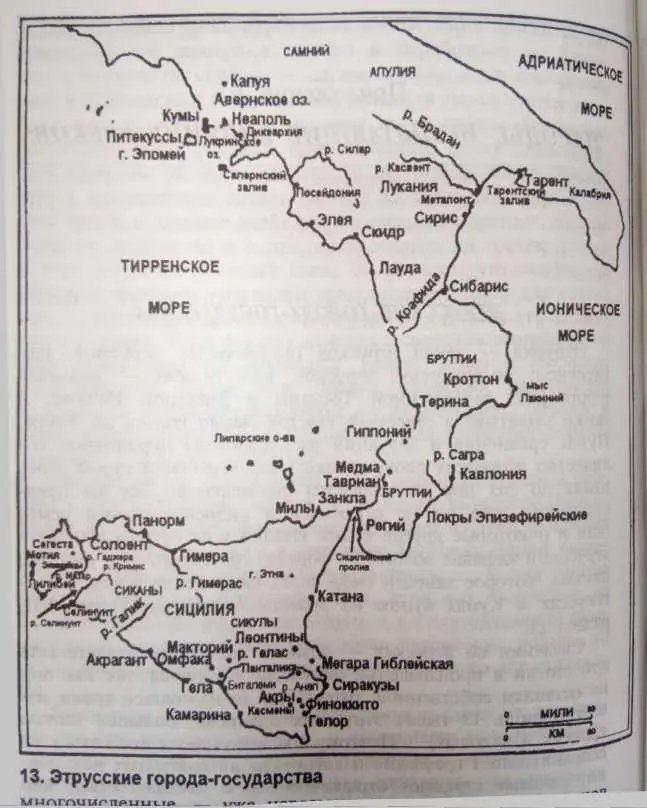

Предание о том, будто они пришли из Лидии (приводимое Геродотом в рассказе о Лидии 58), основано на ложной этимологии, как и многие другие предания об истоках разных "пограничных" по отношению к греческому миру народов. Несмотря на то, что ранние массовые переселения племен в пределах Италии (как в нее, так и из нее) — несомненно, КЖ., - шши воссоздать, — этрусков вд$а тешь 1 тайш народам. Археологи- I йжеж, шщятш'рвя о существовании длительно! #а.%5с®аж пуеддаярта эдогао до проникновения гре-ж ъ *>дамиь Трета же начали селиться ч. та^тестае, уш с VIII века до н. э. т&шъ вто, выращивать маслины и чаашв жаклй, в ’к$ввы в велллйивы иа Питекусс и Кум снаб-уит Жк аимглйи в врочввв аратовенностями (привозивши· \юкк жь чак*ж5кикк вортов в Сирии, таких, как Аль-Мина, Посидейон и Палт) в обмен на железо, которое имелось в Этрурии в необычайном изобилии по сравнению с остальными средиземноморскими землями.

О богатстве этрусков, накопленном благодаря такой тор-говле, свидетельствуют их пышные гробницы, которые относятся к той эпохе, когда их поселения превратились в самостоятельные города-государства («этрусский союз», о котором упоминают античные авторы, ограничивался преимущественно религиозными целями и собраниями; едва ли он представлял собой политическое единство, предусматривавшее какие-либо совместные действия).

Со временем халкидское влияние сменилось коринфским (как и в прочих краях, включая восточногреческие полисы), и именно буйное, яркое ориентализирующее искусство коринфян (а затем ионийцев) определило то своеобразное смешение греческого и местного стилей, которое характерно для зрелого этрусского искусства VI века до н. э. (С другой стороны, к более поздним художественным достижениям классической Греции этруски — с их склонностью ко всему причудливому — оказались равнодушны.)

Тарквинии (лат. Tarquinii, по-этрусски Тархнал [тархуаХ-], ныне Таркуиния), находившиеся в Юго-Западной Этрурии (ныне Лацио) — на горных отрогах в 8 км от Тирренского моря, — по легенде, были основаны Тархоном, братом Тир-сена (а неподалеку был выпахан из земли Таг, наставивший этрусков в религии). Согласно позднейшим преданиям, Тарквинии раньше других этрусских поселений превратились в единый процветающий центр. А в догородскую эпоху, до и после 900 г. до н. э., здесь существовали деревни, жители которых уже начали разрабатывать металлическую руду в горном массиве Тольфа. В VIII веке до н. э. эти селения слились в новый город — Тарквинии, чему способствовал возросший спрос на железо среди кампанских греков. Как следствие, вскоре после 700 г. до н. э. здесь стали появляться большие могильники с земляными курганами.

Один из погребенных в них людей звался Рутил Хипукра-тес (rutile hipukrates): его первое имя было этрусским, а второе греческим (=Гиппократ) — вероятно, по матери и по отцу. Другой житель Тарквиниев, Ларе Пулена (lars pulenas), называет своего прадеда Креикес (creices) — «греком» 59. Роспись на местной керамике VII века до н. э. выдает влияние коринфского стиля, с которым тарквинские вазописцы познакомились, очевидно, в Кумах; поэтому такая утварь известна под названием кумско-этрусской.

В ту же пору в Тарквиниях, как передавали, поселился грек Демарат, оставивший родной Коринф (Глава III, раздел 2). Он прибыл сюда в сопровождении трех fictores (лепщиков), а также своего семейства в полном составе — в том числе двоих сыновей, одного из которых он воспитал по греческим, а другого — по этрусским обычаям. Последний позднее перебрался в Рим и стал одним из его царей, войдя в историю под именем Тарквиния Древнего (ок. 616–579 гг. до н. э.).

Эллинизация Тарквиниев отныне обрела более четкие черты; а с середины VI века до н. э. многие гробницы, лежавшие неподалеку от города, украшаются удивительной стенописью. Греция не знала ничего подобного: самые ранние из сохранившихся образцов такой живописи в греческих землях — в Эгах (совр. Вергина) в Македонии — датируются двумя веками позднее. И все же эти фрески отражают последовательные стадии греческого влияния на этрусское искусство, одновременно являя унаследованные от коренной культуры италийские элементы (в религии ощутимо то же смешение, причем главенство оставлено за традициями Этрурии). Так, гробница Быков (ок. 550–540 гг. до н. э.), наиболее ранняя в этом ряду, обнаруживает любопытный сплав местных мотивов с коринфскими и иными греческими и ближневосточными мотивами. В гробнице Авгуров (ок. 530 г. до н. э.) господствует ионический стиль, а гробница Барона (ок. 500 г. до н. э.) свидетельствует о начавшемся влиянии аттической вазописи (в пору перехода от чернофигурного стиля к краснофигурному), в сочетании с цветистым ионическим буйством и исконными италийскими традициями.

Несмотря на исчезновение некоторых городов-спутников, Тарквинии держали в подчинении ряд других центров в различных уголках прилегающей внутренней территории. Они имели и три морских порта; в них стоял флот, который и положил начало этрусской морской державе, как можно предположить, исходя из ряда надписей (elogia), касающихся семейства Спуринны 60. Приблизительно с 600–580 гг. до н. э. в одном из этих портов, в Грависках (лат. Grauiscae, совр. Порто-Сан-Клементино), появился квартал греческих купцов. Они возвели святилище Афродиты (этрусской Туран), а впоследствии, лет сорок спустя, построили храмы Геры (Уни) и Деметры. В первом были обнаружены греческие надписи, а во втором — греческие культовые светильники.

Одна из найденных в Грависках надписей, выполненная ок. 570 г. до н. э. эгинским алфавитом (Глава II, раздел 6), гласит: «Я принадлежу Аполлону Эгинскому; меня сделал Со-страт» (имя известного купца, упомянутого у Геродота, — хотя это вовсе не означает, что здесь идет речь о том самом Сострате) 61.

Цере (лат. Caere, этрусское название — Кисра [Cisra], или Хайср[и]е [caisr[i]e]), ныне Черветери, раскинувшийся на горных отрогах в 6 км от Тирренского моря, превратился в полноценный город чуть позднее, чем его юго-восточный сосед — Тарквинии, — но вскоре уже сравнялся с ним по экономическому и политическому могуществу и, очевидно, в значительной мере присвоил право разрабатывать рудные жилы в недрах Тольфы. Огромные церетанские могильники (относящиеся к периоду до 600 г. до н. э.) с усыпальницами, устроенными на манер жилых покоев, украшались драгоценностями из Питекусс и Кум, которые, в свой черед, ввозили золото для изготовления этих изделий из Сирии. Вероятно, и этрусский алфавит впервые возник в Цере, где был переиначен из письма, бытовавшего в Кумах. Керамику из Коринфа Цере ввозил в таких количествах, что поспорить с ним в этом мог бы только Вульчи (см. ниже); да и в самом Цере прекрасные вазы изготавливали и расписывали греческие переселенцы (особенно эвбеянин Аристонот в конце VII века до н. э.; а также коринфские мастера) и их этрусские ученики. Цере стал также главным очагом производства специфически этрусского типа керамики — буккеронеро («черная земля» по-итальянски), — тонкостенных сосудов изящной формы (начиная примерно с 650 г. до н. э.) 62.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)

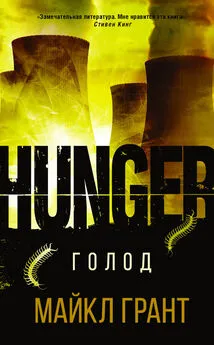

![Майкл Грант - Голод [litres]](/books/1078604/majkl-grant-golod-litres.webp)