Ирина Уханова - Резьба по кости в России XVIII-XIX веков

- Название:Резьба по кости в России XVIII-XIX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художник РСФСР

- Год:1981

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Уханова - Резьба по кости в России XVIII-XIX веков краткое содержание

Резьба по кости в России XVIII-XIX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

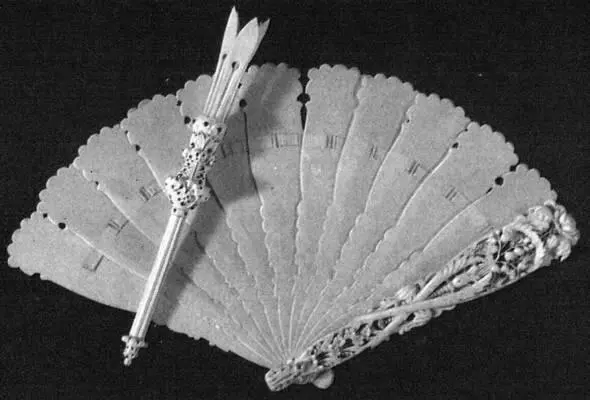

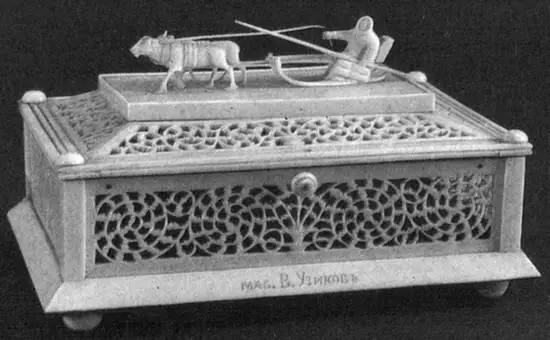

Не исключена возможность, что северный край поставлял мастеров и на беспрерывно ведущиеся стройки в Петербурге. Можно предположить, что среди тех, кто трудился над созданием дворца, например в Гатчине, были и северяне. Вот их имена: Галактион Щелкунов, Федор Сильной Михайло Михайлов, Евдоким Михатин, Иван Кувычкин, Андрей Белой, Александр Тарбасов, Иван Петров, Василий Никитин и ученики Константин Серов, Максим Климов, Григорий Карамышев. Это были мастера, владевшие токарным делом по меди, кости, железу и дереву. Они начали работать в пригородных дворцах после окончания школы при гофинтендантской конторе. Эта школа играла немалую роль в деле подготовки специалистов — мастеров художественного ремесла. Ученики там изучали геометрию, арифметику, архитектуру и рисование. В мастера выбирались лишь овладевшие конкретными знаниями. По формулярным спискам учеников видно, что среди них были сыновья столяров, резчиков, токарей [56]. Следовательно, потомственная передача профессиональных навыков от отца к сыну могла усовершенствоваться через обучение в специальной столичной школе. Но такие навыки ремесла ученики могли получать от мастера того или иного цеха. Известно одно из указаний 1761 года о том, чтобы сирот и бедных людей отдавать в обучение ремеслам и художествам в Москву и Петербург, а после окончания учебы с освидетельствованием магистрата отправлять из Петербурга в свои города. Трудно сказать, как точно мастера следовали этому правилу. В отношении северных русских косторезов известно, что они и в XIX веке приезжали на короткий срок в Петербург, затем возвращались на родину. Видимо, одним из таких мастеров был выполнен в 1870 году в Петербурге костяной резной веер в футляре в виде колчана со стрелами (собрание Государственного Эрмитажа). Веер состоит из 26 овальных костяных пластин, соединенных в верхней части белой шелковой лентой, у основания — металлическим штифтом, который скреплен с ручкой конструкцией в виде головы оленя с ветвистыми рогами. Каждая из пластин представляет из себя сложную орнаментально-декоративную композицию из охотничьих атрибутов, символов купеческой гильдии (два перекрещенных ключа), символов приморского портового города (якорь с дельфинами), датами, буквами, которые составляют посвятительную надпись от петербургских горожан. На крайних пластинках можно видеть миниатюрное изображение герба города Архангельска (архангел Михаил, поражающий дракона), включенное в общую композицию. Это своеобразная подпись мастера. Никто иной кроме северно-русского мастера, архангелогородца, не ввел бы эту эмблему в изящную резьбу веера. Следовательно, веер мог быть выполнен только архангельским по происхождению мастером резьбы по кости, наиболее искусным из которых в ту пору были М. Бобрецов и его братья, связавшие свою судьбу с Петербургом. С этим же городом связано творчество В. Т. Узикова. Он получил образование у М. И. Перепелкина, работал долгое время под его началом, а в 1903 году уехал в Петербург, где хотел занять место мастера резьбы по кости в открывшейся там профессиональной школе народного искусства. Он участвовал в Петербурге на Царскосельской выставке, на юбилейной выставке к 200-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. Выполнил модель памятника Ломоносову и ряд других произведений [57]. В 1911 году Узиков завершил работу над декоративной шкатулкой сквозной резьбы тончайшего растительного узора. Крышку ее увенчивает скульптурная группа — оленья упряжка с каюром. Легкая грациозность рисунка орнаментальной резьбы создает ощущение снежного вихря, что гармонирует с сюжетной группой на крышке. Эта вещь подписная, датированная и находится в Центральном хранилище пригородных дворцов-музеев. Безусловно, работа Узикова демонстрирует лучшие традиции косторезного дела.

Веер и портбукет. Вторая половина XIX в. ГЭ. Частное собрание. 19,5×32; ЭРК-923. 21×3

Ларец работы В. Узикова. Начало XX в. Центральное хранилище пригородных дворцов-музеев Ленинграда (г. Пушкин)

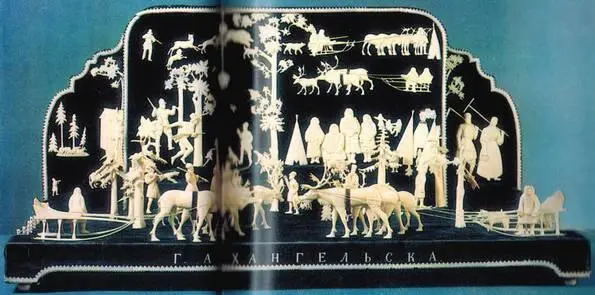

Декоративная композиция «Архангельск». 1830-е гг. ГМЭ. 39×85×42

Судьба других холмогорских резчиков по кости по-разному сплеталась с петербургской жизнью. Так, например, четверо братьев М. М. Бобрецова, покинув родину, навсегда остались в Петербурге. Работали не без успеха, выполняли резные и токарные изделия, расходившиеся на широком петербургском рынке.

Притягательная сила Петербурга была велика. Сюда из костромской губернии в начале XIX века прибыл для ведения мелкой скобяной торговли в Апраксином дворе оброчный крепостной Памфил Серяков с двумя братьями. Вскоре он перевез сюда всех членов своей семьи. Дети должны были приучаться к «делу», изучать тонкости торговых операций. Один из его сыновей, Яков Серяков, родившийся на родине отца в деревне Холопово Солигаличского уезда в 1818 году, с 1824 года уже в Петербурге. Он не столько помогал в торговле, сколько присматривался к скобяным товарам, к технике их изготовления. Одаренный мальчик вскоре начинает пробовать свои силы в создании разных поделок. Впоследствии он исполнял хитроумные секретные замки, высоко ценившиеся; здесь же, в лавке отца, начал резать по кости, которую случайно однажды обнаружил в доме. Первой его работой был автопортрет. Как отмечалось в «Русском художественном листке» 1862 года, в этом портрете были удивительное сходство с оригиналом и отточенность мастерства. Сейчас трудно подтвердить эту оценку, так как неизвестна работа. Но современникам можно доверять, раз заказчиками будущего портретиста Серякова были чиновники и артисты, купцы и военные, врачи и духовные лица, дамы и кавалеры XIX века из великосветского общества, включая и великих князей.

В 1830-е годы Серяковы уже числились «санктпетербургскими мещанами», а в 1839 году Яков пытается поступить на «казенный кошт» в Академию художеств [58]. Самые первые биографы Якова Серякова отмечали крайнее равнодушие чиновников Академии. Мастер тонкого камерного портрета, молодой одаренный скульптор-самоучка не был принят в Академию «трех знатнейших художеств». Однако его работы уже принимались заказчиками с одобрением. Так, в 1842 году им был выполнен бюст наследника престола и получен в награду драгоценный перстень. Мастерством он овладевал самостоятельно, настойчиво и упрямо. В семье ему поддержки не было. Лишь после смерти отца в 1844 году он сдал лавку и полностью посвятил себя искусству.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)